La prodigieuse aventure européenne a son origine dans les remous qui ont agité l'Europe et les pourtours de la Méditerranée autour de l'An Mil (Xe-XIe siècles de notre ère).

André Larané

États européens en gestation

Suite à l'extinction de l'empire romain et de la culture hellénistique, le monde méditerranéen s'était divisé entre trois empires très différents et opposés les uns aux autres :

– l'empire byzantin, resté très proche du modèle antique,

– l'empire arabo-musulman, en rupture avec le passé chrétien de l'Occident,

– l'empire de Charlemagne, vague réminiscence de l'empire romain, marqué par ses racines germaniques et coupé de l'Orient antique du fait de l'invasion arabe.

Après la mort de Charlemagne, l'empire carolingien sombre très vite dans le chaos. Ses héritiers, divisés et dénués de pouvoir, se montrent inaptes à unir les forces de l'empire pour faire face à une deuxième vague d'invasions barbares.

Les Normands (ou Vikings) sèment la terreur le long des grands fleuves.

Ils profitent des désordres qui entourent la fin du règne de Louis le Pieux et des guerres entre ses fils et héritiers, au milieu du IXe siècle.

Les Sarrasins s'établissent en Sicile et en Provence. Ils poussent des razzias jusqu'à Rome, détruite en 946, et dans... les Vosges. Les Magyars venus de l'Est chevauchent jusqu'à Nîmes.

Les rois et les empereurs, faute de pouvoir être partout à la fois, délèguent à leurs compagnons (en latin comitis, dont nous avons fait comtes) la surveillance d'une portion du territoire. En échange de ce service, les nobles peuvent jouir des revenus des terres qu'ils ont reçues en dépôt.

Pour les convaincre de les accompagner à la guerre en cas de besoin, les rois et empereurs carolingiens leur donnent l'assurance que les droits de leurs fils sur leurs terres seraient préservés au cas où ils viendraient à mourir à la guerre. En particulier, le roi Charles le Chauve garantit à ses seigneurs la faculté de léguer leurs terres à leur héritier par le capitulaire de Quierzy-sur-Oise (16 juin 877).

C'est ainsi qu'émerge une noblesse héréditaire dont la puissance est liée à la richesse terrienne et dont la légitimité repose sur les liens de confiance (feudus en latin, dont nous avons fait féodal) entre supérieur (suzerain) et inférieur (vassal). C'est le triomphe de la féodalité, c'est-à-dire d'un ordre social fondé sur les liens d'homme à homme (et non pas comme dans l'Antiquité ou dans d'autres régions du monde sur l'obéissance à un chef tout-puissant).

Dans le même temps, des châteaux rustiques mais robustes, en bois, s'élèvent un peu partout sur le territoire. Ils sont construites sur des hauteurs naturelles ou, dans les régions de plaine, sur des monticules artificiels, les «mottes féodales». Ces châteaux sont construits par les comtes, voire par de simples chefs de guerre sortis de la paysannerie, pour protéger les contrées environnantes contre les agresseurs potentiels et en premier lieu les Vikings.

Énergique et bien armée, protégée derrière ses châteaux forts, la noblesse féodale a finalement raison des envahisseurs. Les Vikings s'installent dans l'estuaire de la Seine en 911 et s'assagissent. Les Hongrois sont arrêtés au Lechfeld en 955 et se stabilisent en Pannonie, dans la plaine du Danube. Les Sarrasins, enfin, sont expulsés de leur repaire de Fraxinetum (La Garde-Freinet), près de Saint-Tropez, en 972.

La lutte contre les envahisseurs et l'arrêt définitif des invasions débouchent sur des coalitions de grands féodaux. De celles-ci vont sortir des embryons d'États qui vont faire la grandeur de la civilisation européenne.

La naissance de l'Allemagne peut être datée de 911 avec l'élection du roi Conrad 1er de Franconie ; celle de la France, de 987 avec l'élection, ici aussi, d'un souverain national, Hugues Capet. L'Angleterre forge son identité définitive après la conquête normande et l'accession au trône de Guillaume le Bâtard, en 1066.

Plus à l'est, le premier roi de Hongrie, Étienne, est couronné par le pape le 15 août 1001 ; un premier État russe émerge timidement autour de Kiev avec l'avènement du grand-prince Iaroslav le Sage, en 1019 ; Boleslav le Grand devient roi de Pologne en 1024... Le christianisme pénètre jusqu'au Danemark, avec la conversion du roi Harald-à-la-Dent-Bleue en 966.

Dans les dernières décennies de l'époque carolingienne, la papauté et le clergé séculier (curés et évêques) sont des objets de scandale.

Un observateur superficiel aurait pu y voir le signe d'un déclin irréversible. Pourtant, après l'An Mil, en l'espace d'un siècle - le XIe -, l'Église catholique va se réformer hardiment sous l'impulsion des abbés de Cluny et des papes, de Grégoire VII à Innocent III.

Des moines avides de culture redécouvrent la science antique à travers des traductions de l'arabe, à l'image de l'illustre Gerbert d'Aurillac, qui devient pape sous le nom de Sylvestre II.

Aux XIIe et XIIIe siècles naissent les premières Universités, vouées avant toute chose à l'étude de la théologie et des textes anciens.

L'Église intervient dans le droit civil en sacralisant le mariage (c'est aux alentours de l'An Mil qu'il est classé parmi les sept sacrements chrétiens) et surtout en interdisant les unions forcées.

Les femmes ne peuvent plus être mariées sans leur accord explicite et public. C'est un changement d'une profonde signification : il consacre la primauté de l'individu sur le groupe ou le clan.

À partir du moment où chacun, homme ou femme, devient libre de choisir son conjoint, il apprend à raisonner, décider et agir par lui-même.

On peut dire que c'est à partir de là que la chrétienté occidentale commence à se démarquer des autres cultures et à prendre son essor.

D'autre part, à l'opposé de la plupart des autres cultures où les pères reçoivent une «dot» lorsqu'ils livrent leur fille en mariage, le Moyen Âge développe l'usage d'une dot ou d'un trousseau que la future mariée, à l'inverse, apporte avec elle. Cette dot assure à la femme un certain ascendant sur son conjoint.

L'Église s'immisce aussi dans les liens de vassalité. Elle introduit dans les hommages de vassal à suzerain un serment sur la Bible et des obligations morales. La féodalité devient partie prenante de la chrétienté occidentale.

Émergence de la chevalerie

Au temps de Charlemagne et des Carolingiens, les nobles et leurs vassaux pratiquaient la guerre à cheval. Ils bénéficiaient d'une innovation technique : l'étrier emprunté aux barbares Avars vers le VIIe siècle. Cet équipement nouveau donne aux guerriers à cheval une plus grande stabilité et leur permet de frapper leur adversaire avec la lance à l'horizontale. Désormais, grâce à l'étrier, c'est à ces guerriers à cheval, ou «chevaliers», que revient la prépondérance dans les combats.

D'origine paysanne aussi bien que noble, les chevaliers sont des hommes avant tout assez aisés pour s'offrir le luxe d'un cheval et d'une armure. Ils vivent dans les villes comme dans les campagnes. Ils partagent leur temps entre la guerre, la chasse et les tournois, ces derniers étant parfois plus meurtriers que la guerre elle-même.

Dès l'An Mil, en France puis dans le reste de l'Europe occidentale, noblesse et chevalerie en viennent rapidement à se confondre. Les nobles adoptent les pratiques guerrières des chevaliers et bon nombre de chevaliers se hissent dans la noblesse. Celle-ci devient héréditaire et prend la forme d'un groupe social fermé. Les seigneurs, par leurs exactions continuelles, empêchent tout fils de paysan d'y accéder et la solidarité familiale préserve tout fils de chevalier d'en être exclu.

L'Église met au pas les chevaliers et leur transmet ses idéaux de paix et un certain code de l'honneur. Ainsi les chevaliers s'engagent-ils dans la défense de «la veuve et de l'orphelin».

L'Église encourage aussi les «trêves de Dieu», c'est-à-dire les pauses dans les guerres privées qui mettent régulièrement à feu et à sang les campagnes. Non sans succès, elle atténue ainsi la violence des guerres féodales. L'appel à la croisade, pour secourir les chrétiens d'Orient menacés par l'offensive turque et délivrer le tombeau du Christ, achève de transformer la soldatesque en une milice plus ou moins dévouée à l'Église.

Voici quelques passages d'un serment de paix établi par l'évêque de Beauvais, Guérin, en 1023-1025, à l'usage des chevaliers :

Je n'envahirai une église d'aucune façon...

Je n'attaquerai pas le clerc ou le moine s'ils ne portent pas les armes du monde, ni celui qui marche avec eux sans lance ni bouclier...

Je ne prendrai pas le boeuf, la vache, le porc, le mouton, l'agneau, la chèvre, l'âne, le fagot qu'il porte, la jument et son poulain non dressé. Je ne saisirai pas le paysan ni la paysanne, les sergents ou les marchands; je ne leur prendrai pas leurs deniers, je ne les contraindrai pas à la rançon; je ne les ruinerai pas, en leur prenant leur avoir sous le prétexte de la guerre de leur seigneur, et je ne les fouetterai pas pour leur enlever leur subsistance...

Je n'incendierai ni n'abattrai les maisons, à moins que je n'y trouve un chevalier, mon ennemi, ou un voleur; à moins aussi qu'elles ne soient jointes à un château qui soit bien un château...

Je n'attaquerai pas les femmes nobles, ni ceux qui circuleront avec elles, en l'absence de leur mari, à moins que je ne les trouve commettant quelque méfait contre moi de leur propre mouvement; j'observerai la même attitude envers les veuves et les moniales...().

Le roi de France Saint Louis apparaît au XIIIe siècle, le siècle chrétien par excellence, comme un chevalier modèle, courageux à la guerre, conciliant avec ses ennemis, compatissant envers les humbles, loyal envers ses vassaux... Les codes moraux de la chevalerie, notamment le code de l'honneur et le respect de la parole donnée, ont imprégné les sociétés occidentales jusqu'au XXe siècle, inspirant à la plupart des Européens un respect quasi-inné pour les institutions sociales et les lois.

L'intériorisation de ces codes moraux a favorisé le développement d'une économie marchande fondée sur la confiance. Elle a contribué à l'épanouissement de la civilisation occidentale, européenne et chrétienne. Sans cette intériorisation, l'ordre social n'aurait pu être maintenu que sous la menace et la contrainte, à un coût très élevé et avec peu de résultats (comme c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de territoires d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique).

Malgré son appétit de réformes, la papauté doit très vite reconnaître des limites à ses interventions politiques. L'empereur et le pape s'opposent au cours de la Querelle des Investitures sur la question de savoir à qui revient le droit de nommer les évêques, voire de désigner le pape. Avec, à la clé, les ressources financières colossales dont dispose le clergé (donations des fidèles, dîme...).

La querelle se solde par un partage des responsabilités entre le pouvoir séculier (l'empereur) et le pouvoir spirituel (l'Église). C'est l'origine de la laïcité, une invention médiévale qui permettra aux Européens de développer leurs talents sans rendre de comptes aux censeurs de l'Église.

La chrétienté occidentale au XIIIe siècle

Cliquez pour agrandir

L'Europe actuelle et une bonne partie de nos moeurs et de nos institutions ont été forgées au coeur du Moyen Âge, dans une époque assombrie par les disettes, les maladies et l'insécurité mais éclairée par la foi et la confiance en l'avenir...

L'Europe actuelle et une bonne partie de nos moeurs et de nos institutions ont été forgées au coeur du Moyen Âge, dans une époque assombrie par les disettes, les maladies et l'insécurité mais éclairée par la foi et la confiance en l'avenir...

Parmi les livres essentiels sur les origines de l'Europe et l'An Mil, on peut lire avec profit L'An Mil de Georges Duby (Folio-Histoire, Gallimard/Julliard, 1980). C'est en fait un recueil de chroniques de l'époque, classées par thèmes et commentées par l'historien.

À noter l'essai décapant de Jacques Le Goff : L'Europe est-elle née au Moyen Âge ? (Seuil 2003) et le beau livre de Pierre Riché sur Les Grandeurs de l'an mille (Bartillat, 2001) et les fortes personnalités de cette époque. -

L'élection est la règle dans la plupart des communautés médiévales, que ce soit dans les corporations marchandes, dans les villages ou encore chez les guerriers. Les souverains eux-mêmes sont souvent cooptés ou élus par leurs pairs en fonction de leur aptitude au commandement (c'est en particulier le cas des premiers Capétiens, des Carolingiens et des empereurs d'Allemagne).

L'élection est également la règle dans l'Église, qu'il s'agisse du pape, des évêques ou des abbés. C'est aux monastères qu'il revient en particulier d'avoir inventé la règle démocratique : «Un homme, une voix». Autant dire que le suffrage universel n'a pas jailli du néant au XIXe siècle mais puise ses racines dans les temps les plus «obscurs» du Moyen Âge.

http://www.herodote.net

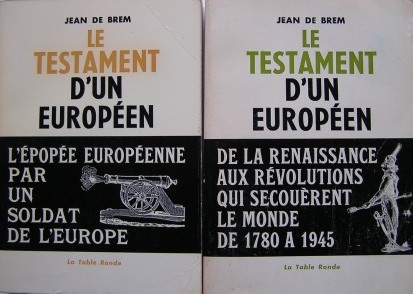

Le Testament d’un Européen

Le Testament d’un Européen