L'homme qui meurt le 6 octobre 877 dans un hameau de la Maurienne, au pied du Mont Cenis, illustre fort bien l'imbécillité du cliché qui voudrait que le Moyen-Âge eût été une période d'obscurantisme. Petit-fils de Charlemagne, Charles le Chauve a allié en effet un goût personnel pour la vie de l'esprit et une politique de mécénat digne des grands princes de la Renaissance.

C'est d'ailleurs l'expression imagée de "Renaissance carolingienne", forgée en 1839 par J.J. Ampère, qu'ont volontiers utilisée nombre d'historiens pour désigner le vaste mouvement intellectuel qui a été impulsé et protégé par plusieurs souverains du IXe siècle. Cette "Renaissance", née à la cour d'Aix-la-Chapelle, grâce aux beaux esprits dont Charlemagne, par souci de prestige, avait voulu s'entourer, a connu son plein essor deux générations plus tard.

Le règne de Charles le Chauve a connu des débuts chaotiques où la force des armes et les subtilités de la diplomatie tenaient plus de place que le culte des lettres. Il lui a fallu en effet se tailler sa place au soleil lorsque la mort du père, Louis le Pieux (840), a laissé face à face des héritiers vite devenus des concurrents pour se partager l'empire fondé par le grand-père Charles. Allié à Louis le Germanique contre leur frère Lothaire, Charles le Chauve obtient au partage de Verdun en 843 cette partie occidentale de l'empire carolingien qui va s'appeler un jour la France. Il lui faut se battre, bec et ongles, pour s'imposer aux grandes familles du Toulousain, de la Septimanie, d'Auvergne. S'appuyant sur une partie de l'aristocratie laïque et ecclésiastique (dont le précieux prélat Hinemar de Reims), Charles réussit à réunifier, pour peu de temps, le monde carolingien en se faisant couronner empereur à Rome, le jour de la Noël de 875, par le pape Jean VIII.

Ce n'est pas cette réussite politique, éphémère, qui justifie la gloire de Charles le Chauve mais bien plutôt son œuvre culturelle. Œuvre qui s'exprime à travers des gestes de générosité au moment de son couronnement, il offre au pape le trône dit de saint Pierre, toujours conservé au Vatican, et la Bible de Saint-Paul-hors-les-murs (ce célèbre manuscrit, commandé par Charles au scriptorium de Saint-Denis, a fait l'objet d'un fac-similé réalisé en 1993, en Italie ... pour un prix de vingt-huit millions de lires).

Dans un monde où l'écrit est rare (la culture germanique est de tradition orale), Charles veut que soit fixé sur parchemin, pour la postérité, le sens de son action : fier de ses racines, il fait composer un poème sur ses ancêtres et, pour marquer la continuité de sa lignée (il a eu quatorze enfants connus), il demande à son cousin Nithard, abbé laïc de Saint-Riquier, « de fixer par écrit pour la postérité le récit des événements de son temps ». Cette source nous est aujourd'hui précieuse.

Un diacre napolitain, Paul, offre à Charles un récit de la conversion de Théophile qui introduit en Occident les premiers éléments de la légende de Faust. Mais le principal titre de gloire de Charles, au plan intellectuel, est d'avoir protégé avec constance et efficacité un Irlandais, Jean Scot Erigène, « le lettré le plus savant et le plus original de son époque » (pierre Riché). Une originalité qui allait loin puisque Scot est l'auteur du Periphyseon, « la première grande synthèse métaphysique de l'Occident ». que l'Eglise considérait comme hérétique puisque ce traité tait un véritable acte de foi panthéiste.

P V National Hebdo du 1er au 7 octobre 2007

culture et histoire - Page 1901

-

6 octobre 877 : la culture carolingienne

-

Les dérives des réseaux sociaux…

Le lycée Émile-Zola de Rennes traverse une crise…provoquée par facebook ! Depuis plusieurs semaines en effet, les élèves utilisent un « Spotted », c’est-à-dire une page Facebook où les adolescents sont invités « à avouer leurs sentiments à quelqu’un croisé au détour d’un couloir, dans le bus… » explique le proviseur dans un courrier adressé aux parents. « Les soupirants envoient ainsi leur message aux administrateurs de la page, qui le publient, en espérant que la personne ciblée se reconnaîtra. Le tout gratuitement et anonymement. »

Et la page facebook va plus loin : « Un fantasme, une pulsion, une obsession ? Grâce à l’anonymat, dévoilez-le avec discrétion. Ici aucune limitation, aucune restriction, aucun message ne se verra refusé », avait écrit l’administrateur anonyme de ce site.

De quoi susciter des difficultés au lycée… « Il y a eu de nombreuses dérives, des propos inadmissibles, outranciers et bien souvent à caractère pornographiques », a constaté le proviseur. Certains élèves n’hésitant pas à travers ce Spotted à régler leur compte avec d’autres ou à calomnier. « Ces dérapages interrogent et interpellent », juge le proviseur qui appelle les parents « à rappeler » à leurs enfants « les règles de bonnes conduite à avoir sur les réseaux sociaux ainsi que les risques encourus. »

Le problème des réseaux sociaux, c’est évidemment qu’il permet de rendre la parole de l’adolescent publique, alors que celui-ci, bien souvent, ne sait pas encore faire preuve de suffisamment de discernement et de prudence. En un clic, un mot est exposé au regard de tous, alors que dans la vie courante, il n’est souvent adressé en privé qu’à une personne. Ce phénomène d’amplification est dangereux, surtout dans le monde des adolescents qui, en recherche d’identité, sont très sensibles au regard de l’autre qu’ils considèrent comme un miroir. Voir ainsi étalé sur la place publique ce qui relève de l’intimité, ou encore des relations personnelles, voilà qui est malsain et souvent perturbant pour des jeunes en manque de repères, dont la construction psychologique n’est pas encore achevée…

-

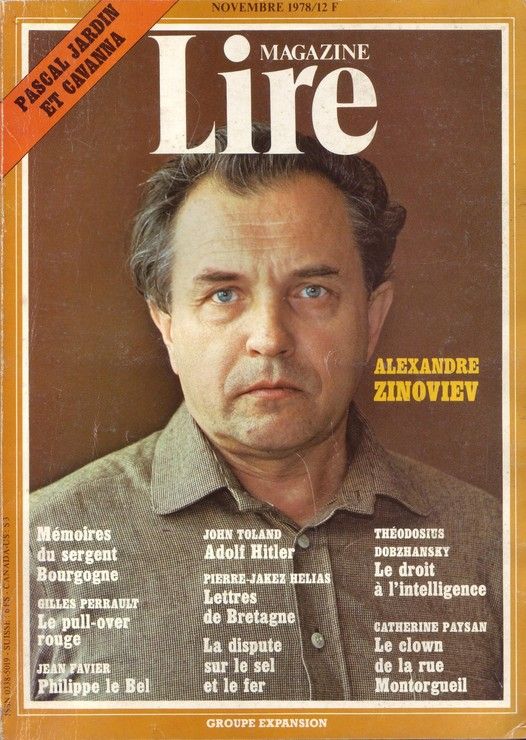

Alexandre Zinoviev

♦ Recension : Le communisme comme réalité (1981) [rééd. Livre de Poche, 1990] [ci-contre : couverture de Lire n°39, nov. 1978]

L'admirable auteur de L'antichambre du Paradis, de L'Avenir radieux (Prix Médicis étranger, 1978), du volumineux Les Hauteurs béantes et de Nous et l'Occident — pour ne citer que ses ouvrages majeurs — vient de publier, aux éditions Julliard / L'Âge d'Homme, un ouvrage qui expose, sous une forme qu'il estime simplifiée, sa théorie de la société communiste.

On pourrait croire qu'il s'agit d'un livre sur l'histoire de la société soviétique ou sur la sociologie de son système économique. Ce serait aborder la question du point de vue des idées abstraites, issues d'une certaine philosophie occidentale. Ou encore, étudier les implications des promesses généreuses que la veine utopiste investit dans le communisme pour en dynamiser la praxis politique. Alexandre Zinoviev ne veut pas perdre son temps à dénoncer cette société. Une telle démarche est négative et agit sur les émotions. Ce qu'il nous propose, c'est de comprendre. Parce que la compréhension s'adresse à la raison. « La dénonciation, écrit-il, a pour ennemi l'apologie, la compréhension — l'erreur ». En s'assignant le rôle de celui qui veut faire comprendre, Alexandre Zinoviev ne s'intéressera qu'aux faits objectifs. Pour donner un exemple de sa méthode, Zinoviev nous parle du fait, observable en Union Soviétique, des milliers de travailleurs arrachés à leur milieu naturel et obligés de prester des tâches pénibles, dans de rudes conditions. Ce fait, s'il est présenté par un dénonciateur, sera perçu comme le résultat conscient de le malveillance de personnes particulièrement méchantes. Celui qui, au contraire, s'efforce de comprendre devra observer la démarche suivante : repérer la logicité de l'événement et exclure tout raisonnement sommairement binaire, classant les événements en phénomènes “bons” ou “mauvais”. Le caractère “bon” ou “mauvais” est investi subjectivement et, en conséquence, une telle démarche s'interdit toute objectivité.

On se querelle beaucoup à propos de la terminologie à employer pour désigner le communisme. Certains lui préfère le vocable d'“oriental” sous prétexte qu'il prendrait une forme très différente si les idéaux marxistes avaient la possibilité de s'incarner dans un pays “occidental”. Pour Zinoviev de telles cogitations sont vaines. Le communisme est la mise en pratique des « idéaux les plus inéluctables de l'humanité » (p.15). En effet, notre auteur estime découvrir une constante anthropologique dans l'utilisation que font les hommes des mots. Le pouvoir de ces derniers est, sur les hommes, véritablement frappant. Ils utilisent, finalement, les mots, non pas pour fixer les résultats d'observations réelles, mais pour manipuler. La réalité passe ainsi au second plan. Dogmes et rêves participent d'un même refoulement des implications du réel. Alexandre Zinoviev a cette phrase terrible, qui n'est pas sans refléter un certain pessimisme à propos de la nature humaine : « … la société communiste incarne les rêves séculaires d'un ordre social idéal où règnent l'abondance des objets et des moyens de consommation (matérielle et spirituelle), les conditions les plus favorables au développement de la personnalité des citoyens, les meilleurs rapports sociaux. Bref, tout ce qu'une conscience petite bourgeoise peut imaginer de mieux dans la vie de l'homme est attribué au communisme » (p.26). Zinoviev semble parfaitement conscient de cette actuelle planétarisation de l'esprit petit-bourgeois.

Si sa patrie, l'Union soviétique, lui apparaît comme le lieu où cette mentalité a trouvé sa concrétisation la plus avancée, il reste convaincu que les faux schémas tranquillisants existent virtuellement dans toute la planète. Mais où de tels schémas s'enracinent-ils le plus précisément ? Pour Zinoviev, le communisme est un phénomène très naturel. Il est le fruit d'« un irrésistible appétit de survie », d'« un désir d'adaptation parmi la foule de ses semblables » et, enfin, d'« un besoin de sécurité ». Alexandre Zinoviev appelle cet éventail de désirs et de besoins, l'esprit communautaire. Son vocabulaire diverge du nôtre. Il semble utiliser l'expression “esprit communautaire”, là où nous préférerions nous servir des termes “esprit grégaire”. Nous espérons qu'il ne s'agit pas d'une nuance qui aurait échappé aux traducteurs.

La civilisation (qui est artifice) serait, pour Zinoviev, née d'une résistance à cet esprit communautaire. Elle en modérerait l'impétuosité, elle le canaliserait. La civilisation serait, avant toute chose, une “autoprotection” de l'homme contre lui-même. Cependant, la force de l'esprit communautaire provient du fait qu'il va dans le “sens de l'histoire” alors que la civilisation est un mouvement qui va à contre-courant. Par le truchement de cette forme subtile de dualisme, Zinoviev se pose, si nous nous arrogeons la légitimité de faire une lecture métapolitique de son livre, comme un conservateur individualiste. L'esprit communautaire est l'élément “chute”, comparable au thème du “péché originel” que le vieux conservatisme a toujours placé au centre de son anthropologie, pour, ensuite, en imprégner son discours politique. Ces idéologèmes remontent à Saint-Augustin. Après lui, on peut retrouver, dans l'histoire,la trace d'un pessimisme chrétien. Au XIXe siècle, des figures très en vue ont fortement contribué à consolider cette idéologie, surtout dans les débats qui les opposèrent à ceux qui étaient dénommés ou se dénommaient “libéraux”.

Parmi ces “chrétiens pessimistes”, il y a des catholiques (l'Espagnol Donoso Cortès) et des protestants ( le Danois Sören Kierkegaard, le Suisse Karl Barth, l'Américain Reinhold Niebuhr). Mais, celui qui a le plus insisté sur la doctrine du “péché originel”, est le cardinal anglais, converti au catholicisme, John Newman (1801-1890). Le fondement de sa pensée est une réflexion sur la nature “dépravée” de l'homme. Si les conservateurs, dont la démarche est exclusivement politique, croient métaphoriquement à l'idéologème du “péché originel”, le cardinal John Newman y croyait littéralement. La nature pécheresse de l'homme oblige le moraliste (et aussi le politicien chrétien auquel incombe une tâche morale) à “construire” un barrage contre le déluge que peut constituer toute volonté livrée à elle-même, c'est-à-dire à la dépravation originelle. Bien entendu, pour Newman, le barrage par excellence était l’Église catholique et romaine. D'autres conservateurs estimeront que des institutions différentes sont à même de jouer un rôle équivalent. Toute philosophie politique contient ces thèmes, qui, on le devine, sont récurrents.

L'anticommunisme se justifie, tant chez ces classiques du vieux conservatisme que chez Zinoviev, parce qu'il représente le déchaînement des forces naturelles que la “civilisation” contrôlerait. La mentalité conservatrice est pourtant une forme de dualisme, car elle exclut a priori tout dynamisme, tout mouvement. Il faut toutefois un mouvement pour que naisse une institution qui, ultérieurement, exercera le contrôle. Des modifications constantes doivent néanmoins y être apportées. L'institution n'est jamais antéposée métaphysiquement, elle est réponse à une urgence, à une nécessité. Dynamisme et stabilité sont appelés à coexister. Le philosophe Fichte a été l'un des premier à raisonner sur la nature de “projet” qu'ont les institutions politiques et les États. Même les turbulences propres au fond “populaire”, si elles sont canalisées — et non autoritairement refoulées — contribuent à bâtir ce que Zinoviev nomme la civilisation. Négliger totalement ces turbulences, c'est se condamner à la stérilité et à l’inefficacité.

La démarche conservatrice a été complétée, grâce à une très attentive lecture de la pensée jugée “révolutionnaire” de Fichte, par Arnold Gehlen Ce dernier ne rejette nullement la nécessité culturelle des institutions et leur rôle stabilisateur, mais démontre comment elles sont le produit de volontés. L'homme est le créateur de formes et, malgré le chaos instinctuel qu'il est, reste capable de produire ce qui domptera ce chaos, sans faire appel à un quelconque “arrière-monde”. La nature humaine ne peut plus désormais se concevoir comme intrinsèquement mauvaise, c'est la faillite de l'anthropologie dualiste.

Le livre de Zinoviev a un côté exhaustif. Tous les aspects du communisme sont abordés ; tous les arguments sont analysés, ce qui signifie que tout ce qui étonne, tout ce qui est innovation y est commenté dans de brefs chapitres d'une longueur proche de l'aphorisme.

Parmi ces courts chapitres, Zinoviev aborde le problème de l'adéquation ou de l'inadéquation de sa théorie du communisme à la définition généralement proposée en “Occident” du totalitarisme. Les auteurs libéraux-conservateurs américains (comme, par ex. Hannah Arendt) comparent généralement la dictature hitlérienne au système stalinien ; les deux formes de gouvernements seraient de nature semblable et ne divergeraient que par quelques formes superficielles. Zinoviev, lui, pense que la nature du gouvernement n'a qu'une importance secondaire. En Allemagne, écrit-il, les conditions de vie de la majorité de la population sont restées semblables à ce qu'elles étaient auparavant. Même s'il est légitime d'utiliser le terme de totalitarisme pour le national-socialisme, il faut le faire en sachant que la violence y est imposée par les dirigeants, donc par le haut et indépendamment de la structure sociale du pays. Le totalitarisme soviétique est issu de la structure même de la société. C'est pourquoi Zinoviev préfère ne pas utiliser le mot “totalitarisme”, pour définir le régime qui règne dans sa patrie. Il y a, pour lui, ressemblance avec le totalitarisme qu'aux moments de crise, de maturation et d'installation.

Reprenant ensuite sa définition de “l'idée communautaire”, Zinoviev parle des lois qui régissent ce phénomène social, qu'il appelle aussi le communautarisme. Les communautés qui se forment pour répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de production et de nutrition ou d'autoconservation. Il n'y a que quelques règles de conduite communautaristes et les hommes les assimilent avec une rapidité étonnante. En voici quelques exemples : prendre plus qu'on ne donne; moins de risques et davantage de profits; moins de responsabilité et davantage de respect ; moins de dépendance à l’égard des autres et davantage de dépendance des autres à l'égard de soi-même.

Ce panurgisme de la facilité affecte toutes les relations sociales de l'individu. Dans la société soviétique, ces relations se tissent presque exclusivement à partir du groupe de base qu'est la cellule. Là-bas, l'individu n'existe qu'en tant que membre d'une telle cellule. C'est dans ces limites restreintes que peuvent pleinement s'exercer les effets de cette nature humaine que Zinoviev pose comme “dépravée”. Si l'on prend au sérieux l'idéologie d'égalité et de fraternité à laquelle aspire le christianisme depuis ses origines, ce collectivisme, dans l'abstrait, paraît parfaitement convenable. Dans le concret, en revanche, règne une sorte de loi de la jungle. Les moindres nécessités quotidiennes font l'objet de luttes acharnées entre tous. L'individu investit toutes ses énergies à trouver des combines, à être le bénéficiaire de favoritismes de tout genre. L'alignement s'opère inévitablement sur une moyenne de médiocrité et de sournoiserie.

La vie quotidienne et “communautaire” des Soviétiques, selon Zinoviev, ne laisse absolument aucune place à la réflexion spirituelle ou à la culture. L'opinion courante imagine que les sociétés “occidentales” se caractérisent par l'isolement des individus. Le jugement n'est pas faux. Mais, la camaraderie promise par le communisme s'est muée en promiscuité. L'individu subit les railleries de ses semblables, est observé dans les moindres détails de son existence privée. De telles situations sont particulièrement pénibles pour l'homme de qualité. Il lui faudra supporter, sans fuite possible, les spécimens sociaux éternels : forbans, bavards, badauds, “fanas” et caporaux-chefs. En plus, s'ajouteront la médisance, les querelles de vanité et la calomnie. Il serait pourtant trop facile d'attribuer à la seule société soviétique, toutes les caractéristiques de cette dégradation lente des rapports humains. Les sociétés occidentales, “libérales avancées” ou sociales-démocrates sont au début du processus. Les querelles d'employés, les jalousies sublimées partiellement dans une consommation ostentatoire, sont les indices navrants d'un abrutissement qui, à coup sûr, sera généralisé. La nature “dépravée” de l'homme se manifeste dans les plaisirs de nuire, de ne rien faire ou de faire le moins possible, dans ce que les Allemands appellent la “Schadenfreude”. L'idéologie égalitaire aboutit au culte de l'irresponsabilité totale, quelles que soient les idéologies qui prétendent l'incarner.

Zinoviev a prouvé qu'il n'était pas seulement un grand homme de lettres, mais aussi un fin sociologue. Si le vocabulaire qu'il emploie dans son livre semblera parfois très pesant au lecteur, ce sera un reflet du mortel ennui qui attend touts les sociétés chrétiennes (ou chrétiennes laïcisées) et industrialisées, avant de s'étendre à la planète entière.

► Robert Steuckers, Orientations n°1, 1982. http://www.archiveseroe.eu/

-

11 avril 1713 : la paix d'Utrecht

Le 11 avril 1713, après quatorze mois de négociations pénibles entrecoupées de rebondissements militaires, les diplomates européens signent à Utrecht le traité qui met fin à la guerre de la Succession d'Espagne.

Fin d'une guerre européenneEn 1700, le roi d'Espagne Charles II, sans enfant, avait légué son royaume au duc Philippe d'Anjou, petit-fils du roi de France Louis XIV. Craignant une union de la France et de l'Espagne, plusieurs États européens, dont l'Angleterre et l'Autriche, s'étaient coalisés contre les Bourbons.

Après de sévères revers militaires, la France écarte le danger d'invasion grâce à la victoire du vieux maréchal Villars à Denain. Louis XIV peut enfin négocier la paix dans des conditions à peu près honorables.

À Utrecht, ses diplomates et ceux de l'Espagne font face aux représentants de l'Angleterre, de la Hollande, du Portugal, de la Savoie et de la Prusse.

La signature du traité donne lieu à une vaste redistribution des cartes en Europe... Elle nous fait penser a posteriori à une avant-première des traités de Vienne (1815) et de Versailles (1919).

Négociations européennes à grande échelle

La France doit céder l'île de Terre-Neuve à l'Angleterre, le territoire de la baie d'Hudson et l'Acadie au Canada, ainsi que l'île Saint-Christophe aux Antilles. Elle lâche aussi plusieurs villes allemandes : Brisach, Fribourg, Kehl, sur la rive droite du Rhin, et s'engage à détruire ses fortifications du bord du Rhin.

A la frontière du nord de la France, la Hollande obtient d'installer des garnisons dans huit forteresses : Furnes, Ypres, Menin, Tournai, Mons, Charleroi, Namur et Gand. Humiliante pour la France, cette «barrière» vise à prévenir toute nouvelle agression contre la Hollande.

La France reconnaît par ailleurs les droits de la dynastie de Hanovre sur le trône anglais et renonce à soutenir les droits des Stuart. Elle s'engage à détruire les fortifications érigées à Dunkerque par Vauban.

En contrepartie, le petit-fils de Louis XIV est confirmé comme roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, tout en renonçant à ses droits sur le trône de France.

La Savoie se voit confirmer la possession d'une partie du Milanais. Elle recouvre la possession de la... Savoie, occupée par les troupes françaises. Le duc de Savoie cède à la France la vallée alpine de Barcelonnette en échange de Fenestrelle et d'Exiles. Il reçoit également le titre de roi ainsi que la Sicile (mais échange peu après cette dernière contre la Sardaigne).

L'Électeur de Brandebourg, Frédéric Ier de Hohenzollern, se voit reconnaître le titre de roi en Prusse (sans arriver à convaincre l'empereur d'Allemagne de lui reconnaître le titre plus honorable de roi de Prusse). Il reçoit la haute Gueldre, près de la Hollande, ainsi que la principauté de Neuchâtel. Il cède d'autre part à la France la principauté d'Orange (en Provence).

L'empereur Charles VI de Habsbourg reçoit la plupart des possessions espagnoles en Europe : Milan, Mantoue, Naples, la Sardaigne (qu'il échangera ensuite contre la Sicile), ainsi que les Pays-Bas du sud (l'actuelle Belgique).

L'Europe à la mort de Louis XIVCliquer pour agrandir la carte

La France apparaît en 1715, à la mort de Louis XIV, comme le royaume le plus peuplé, le plus puissant et le plus prospère d'Europe, avec une vingtaine de millions d'habitants et une population en progression. La «ceinture de fer» de Vauban la protège durablement contre les risques d'invasion...

La France apparaît en 1715, à la mort de Louis XIV, comme le royaume le plus peuplé, le plus puissant et le plus prospère d'Europe, avec une vingtaine de millions d'habitants et une population en progression. La «ceinture de fer» de Vauban la protège durablement contre les risques d'invasion... Conclusions

Le traité d'Utrecht consacre l'effacement de l'Espagne de l'avant-scène européenne et inaugure l'extraordinaire ascension de l'Angleterre.

– Les Anglais acquièrent les colonies françaises du Canada ainsi que l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares, et la presqu'île de Gibraltar, enlevée à l'Espagne en 1704. Ils obtiennent aussi pour 30 ans le monopole de la traite des Noirs (l'asiento) dans l'Amérique espagnole.

– Les Provinces-Unies, bien que victorieuses, cèdent à leurs rivaux anglais la primauté maritime et commerciale.

– L'Allemagne et l'Italie restent divisées, malgré la montée en puissance de la Prusse et de la Savoie.

– La France conserve de «beaux restes». Ses frontières, puissamment fortifiées par Vauban, la tiendront à l'abri de l'invasion pendant près d'un siècle, jusqu'en 1792.

Au terme du règne long et glorieux de Louis XIV, la France garde un immense prestige en Europe, malgré ses difficultés dans la Guerre de Succession d'Espagne. Cela lui vaut de rester pendant un siècle encore à l'avant-garde de la civilisation européenne. D'ailleurs, c'est en français qu'est rédigé le traité d'Utrecht. C'est une première car tous les actes diplomatiques étaient précédemment rédigés en latin. Le français devient pour deux siècles, jusqu'au traité de Versailles, la langue de la diplomatie.

Les traités signés à Utrecht sont complétés quelques mois plus tard par le traité de Rastatt. Celui-ci est signé le 6 mars 1714 par le maréchal de Villars, qui représente Louis XIV, et le prince Eugène, qui représente l'empereur d'Allemagne.

Le traité de Bade du 7 septembre 1714 étend les clauses du précédent traité à toutes les principautés allemandes. Enfin, le traité d'Anvers (15 novembre 1715), ou traité de la «barrière», définit les rapports entre la Hollande (ou Provinces-Unies) et les Pays-Bas autrichiens.

Camille Vignolle http://www.herodote.net -

insurrection-ne plus subir

-

La patrie en danger

Le contraste entre les propos lénifiants du Président de la République et la croissante capacité de mobilisation populaire que révèle le succès éclatant de "la Manif pour tous" annonce sans grand doute de graves troubles dans les mois à venir.

De toutes parts, surgissent des signes de tension sociale que la situation du pays ne fera qu’aggraver : déficits inégalés du commerce extérieur, augmentation du chômage, qui semble désormais hors de tout contrôle, dégradation inexorable du pouvoir d’achat ; déséquilibre croissant d’une zone euro (qui, depuis l’affaire chypriote, compte désormais deux euros à valeurs distinctes…) ; dette publique approchant 90 % au point qu’au premier jour de chaque année sa charge obère plus du tiers d’un budget dont les fixités interdisent tout gouvernement véritable des affaires de l’Etat ; déconvenue des mesurettes visant à redresser des comptes sociaux en perdition ; délabrement des principaux services publics, tels celui de "l’Education" qui n’est même plus au niveau d’une garderie nationale, la Justice, la Police, l’Armée ; désespoir rampant d’une population dont les plus jeunes n’attendent de salut que dans la fuite à l’étranger, décomposition sociale accrue par des violences multiples, des tensions communautaires désormais omniprésentes et la croissance multiforme de l’insécurité, tout montre alentour que la France est en danger. Mais il y a pire : le danger est d’autant plus grand que, face à tant d’alarmes, le Président de la République donne l’impression de bricoler, inconscient des réalités, obnubilé par des recettes misérables ("faire payer les riches", ou s’en prendre à l’intéressement, dernier reste du projet gaulliste de participation), tandis qu’un gouvernement brouillon, à la fois bavard et mondain semble perdre jusqu’au sens du mot gouverner, laissant le pays glisser au chaos comme si, cette France qu’au fond d’eux-mêmes ces petits sires ne connaissent ni n’affectionnent, il importait peu qu’elle soit demain une nation ou un terrain vague livré aux bandes.

François Mitterrand, dont s’inspire paraît-il François Hollande, avait su prendre la mesure des réalités en décrétant "le tournant de la rigueur de 1983" et en retirant l’année suivante le projet de loi sur le Service unique de l’Education qui avait jeté plus d’un million de personnes dans les rues. Aujourd’hui, son pâle épigone s’entête dans un projet de loi sur le mariage homosexuel qui à l’évidence devient l’abcès de fixation d’une population que son autisme ne peut manquer de révolter de plus belle. Aveugle et sourd aux cris des citoyens, il prend la responsabilité d’amplifier un mouvement de contestation qui a trouvé sa cause, ses porte-parole et sa dynamique et qui ne peut qu’aller s’amplifiant, les échauffourées du 24 mars dégénérant probablement en émeutes lors de la prochaine mobilisation de mai, qu’il nous importe de préparer d’ores et déjà. La situation de M. Hollande serait vite intenable si la "Manif pour Tous" devenait universelle, englobant toutes les contestations sociales autour d’une cause qui est en train de redonner à la droite française une parole et une capacité d’initiative qu’elle avait perdues depuis longtemps - et qui, retrouvant son passé archaïque, ce que l’on nommera les "valeurs" (valeurs morales, valeurs politiques, valeurs de gouvernement) se reconstitue à vue d’oeil sur les décombres d’une gauche futile, radoteuse et presque hébétée.

Pour un gouvernement de Salut Public

Le scandale Cahuzac, révélant le degré de cynisme et de corruption des affairistes de la gauche ou de la "droite" institutionnelle qui depuis plus de trente ans gouvernent la France sans avoir le souci de la servir et qu’un peuple étourdi reconduit comme si nulle autre perspective politique ne s’offrait, disqualifie toute une génération politique. Une nouvelle relève s’impose. Dans une telle conjoncture, le jeu des partis est dérisoire, déplorable et dépassé : l’urgence de l’heure est à la constitution d’un vaste front d’opposition à une gauche disqualifiée aux yeux de presque tous. L’obsolescence des clivages que les logiques partisanes entretiennent à droite au-delà de toute raison, l’élargissement constant de l’audience de Marine Le Pen, la radicalisation d’une partie de l’UMP, la résurgence d’une mobilisation chrétienne quelquefois radicale, mais féconde et prometteuse, que l’état-major de la "Manif pour Tous" se gardera de marginaliser pour maintenir l’unité du mouvement, tout montre que la droite française est à la croisée des chemins. Il se pourrait même envisager désormais de poser les bases d’un programme commun des droites lors des prochaines élections, et pour commencer lors des municipales de 2014. C’est dans cette perspective que s’inscrit le forum national que le SIEL organise les 12, 13 et 14 avril prochain à DOURDAN à l’occasion duquel se réuniront les patriotes de toutes sensibilités, souverainistes, gaullistes, membres de l’UMP ou du Front National, du MPF ou de DLR décidés a créer les conditions d’un Gouvernement de Salut Public, dernière chance de sortir la France des ornières où elle s’enfonce jour après jour sous nos yeux.

Paul-Marie COUTEAUX Président-fondateur du SIEL Administrateur du RBM

Paul-Marie COUTEAUX Président-fondateur du SIEL Administrateur du RBM  Karim OUCHIKH Président exécutif du SIEL Administrateur du RBM

Karim OUCHIKH Président exécutif du SIEL Administrateur du RBM -

Quand on pouvait s’exprimer librement en public

Un lecteur de Contre-info a déterré un extrait d’une émission oubliée, passée sur Europe 1 le 17 mai 1990, et le met à notre disposition.

Le thème de l’émission était « les historiens face au révisionnisme » avec comme invité principal le lamentable Vidal-Naquet. Il y a des interventions téléphoniques du Pr. Faurisson et de Monsieur Roques (dans l’extrait ici).

En comparant avec la chape de plomb qui règne actuellement, on mesure la restriction des libertés qui a été opérée en quelques années…

-

L’idéologie du genre : une anthropologie destructrice de l’identité

« On ne naît pas femme, on le devient ».

Ce postulat édicté, dès 1949, par Simone de Beauvoir, véritable symbole de la féminisation extrémiste, est devenu la pierre d’angle de l’idéologie du genre (gender, pour les Américains).

En 2012, Polémia a publié plusieurs articles condamnant bien évidemment ce « lyssenkisme pédagogique » introduit dans les manuels scolaires. On trouvera les titres renvoyant auxdits articles en bas de page.

La polémique, ouverte au moment de la rentrée scolaire de septembre dernier, s’est quelque peu apaisée, mais le « mariage pour tous », invention diabolique du gouvernement socialiste, a relancé la diatribe, avec les contre-manifestations que l’on sait de janvier et de mars.

Abbon, contributeur, hélas irrégulier, de Polémia revient sur cette « théorie » qui, associée au « mariage pour tous », au mondialisme, à l’avortement, à l’homosexualité, à la PMA et à l’adoption mode socialo-homosexuelle, contribue à cette offensive d’humiliation de l’homme. polemia

On sait que le mariage homosexuel, présenté par le gouvernement comme « le mariage pour tous » émane de l’idéologie du genre, concoctée dans le dernier tiers du XXe siècle par les universités américaines sous le nom de gender et importée chez nous par les instances de l’Union européenne dont elle inspire largement les directives. Mais connaissons-nous toutes les implications de cet ensemble de représentations collectives, inspiratrices des lois plus ou moins récentes sur la contraception, l’avortement ou la répression de l’homophobie ? Il vaut la peine d’étudier de près les origines et la doctrine constitutive d’une idéologie dont les implications transforment peu à peu nos existences sans que nous en soyons toujours pleinement conscients.

Une anthropologie révolutionnaire

À la base, l’idéologie du genre se présente comme une anthropologie révolutionnaire niant l’altérité sexuelle.Tirant la conséquence des conquêtes du féminisme qui ont ouvert aux femmes des possibilités de promotion jusque-là réservées aux hommes, Judith Butler et ses émules en déduisent l’identité entre hommes et femmes, prétendant que les sexes sont de simples « constructions sociales » n’ayant d’autre fin que de justifier la domination des mâles. La notion d’égalité en droit qui inspirait le féminisme traditionnel est ici sublimée en revendication de similitude, sous prétexte que la différence des sexes a trop longtemps servi d’argument pour justifier la discrimination et l’assujettissement des femmes. Ainsi peut-on lire dans l’ouvrage phare de ce néo-féminisme radical : « Homme et masculin pourraient aussi bien désigner un corps féminin qu’un corps masculin ; femme et féminin autant un corps masculin qu’un corps féminin » (1). La division immémoriale de l’humanité entre hommes et femmes ne devrait donc rien à la nature mais tout à la culture et pourrait être éradiquée par l’action révolutionnaire. S’inspirant de la célèbre citation de Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient », les néo-féministes radicales soutiennent que chacun peut s’inventer lui-même homme ou femme selon le rôle social ou l’orientation sexuelle de son choix, en dehors de tout déterminisme physique .D’après Monica Wittig, « Il s’agit de détruire le sexe pour accéder au statut d’homme universel » (2). Aussi devrait-on rejeter le terme de sexe pour le remplacer par celui de genre, plus neutre, désignant l’homme nouveau d’un ordre nouveau.

On perçoit ici la nature idéologique de cette doctrine qui, poussant jusqu’à l’absurde la logique de l’idée, aboutit au déni du réel, ne laissant d’autre issue qu’un constructivisme abusif, au nom d’un messianisme délirant. Elle partage avec la gnose antique une haine de la création conduisant à un progressisme prométhéen, plus radical que le communisme dont le programme visait la suppression de la propriété privée : il est question, dans l’idéologie du genre, de rien moins que de transformer l’homme.

L’ennemie de la famille et de la religion

Contrairement aux idéologies qui ont assombri le XXe siècle, le genre ne se réclame pas de la science, dont les récentes découvertes touchant les chromosomes XX féminins et XY masculins, ou les hormones mâles et femelles, ou encore le phénotype déterminant les organes de la reproduction n’apporteraient qu’un démenti à son propos. L’idéologie de la désexualisation de l’humain procède d’une démarche purement philosophique apparentée à l’école de la déconstruction popularisée par Derrida et Michel Foucaud. Ces penseurs spéculaient sur un réel social fluide, sujet à perpétuelle contestation car toujours soupçonné de compromission avec le pouvoir, qui serait maléfique par définition. Ainsi la famille patriarcale, théoriquement conçue chez saint Paul comme un foyer d’amour dans une perspective chrétienne, se voit contestée en tant que matrice de toutes les oppressions, le pouvoir du mari préfigurant celui du patron. La lutte des sexes serait le prélude à la lutte des classes : thèse formulée par Engels en 1884.

S’attaquant à la famille, comme tous les totalitarismes qui l’ont précédée, l’idéologie du genre prend nécessairement pour cible la religion, fondatrice de l’institution du mariage et garante de la pérennité familiale. L’Eglise catholique est particulièrement visée sous l’accusation de propager une morale sexuelle : sacrilège pour des genderistes concevant la liberté sexuelle comme le paradigme de toute liberté ! Leur acharnement ne vient pas seulement de ce que les prêtres valorisent la vertu de chasteté, il est peut-être plus motivé encore par la condamnation de l’homosexualité que le catéchisme qualifie de comportement intrinsèquement désordonné.

Nous touchons là un point nodal de l’idéologie du genre : puisqu’il n’existe ni dualité des sexes ni tabou sexuel, l’idéologie du genre en déduit l’équivalence des orientations sexuelles. Aussi le nouveau féminisme radical, qui n’a plus beaucoup de rapport avec le féminisme d’autrefois, uniquement préoccupé d’égalité entre hommes et femmes, cible-t-il prioritairement son action revendicative sur la parité des hétérosexuels et des homosexuels. Cette croisade d’un type nouveau suscite des raffinements de distinctions sexologiques portant le nombre de pratiques sexuelles à cinq, toutes aussi légitimes les unes que les autres, si bien que la bonne vieille hétérosexualité de nos ancêtres en vient à paraître bien minoritaire face aux homosexuels féminins, aux homosexuels masculins, aux bisexuels et aux transsexuels. Bravant l’étonnement du vulgaire face à une théorie focalisée sur les intérêts d’infimes minorités de l’espèce humaine, les tenants de l’idéologie du genre lui ont accolé le terme de « queer theory ». Ces revendications portent sur les moyens de normaliser l’homosexualité : par la répression de l’homophobie, la reconnaissance légale du mariage des couples invertis, enfin, l’encouragement aux techniques destinées à pallier la stérilité des couples de même sexe (procréation assistée comportant fécondation in vitro grâce aux donneurs de sperme et d’ovule, gestation pour autrui, en attendant l’utérus artificiel qui n’est pas encore au point). Ces pratiques, hasardeuses et coûteuses, génèrent une nouvelle forme de prostitution et de marchandisation du sexe avec le recours à des mères porteuses payées et les ventes de sperme ou d’ovule. La légalisation du mariage homosexuel entraîne par ailleurs un bouleversement du Code civil du fait qu’il brouille la filiation en raison de la banalisation des familles à deux mères et un père virtuel, ou à deux pères et une ou deux mères, ces termes devant désormais être remplacés par celui de parent.

Les paradoxes du genre

On ne peut manquer d’être frappé par l’attitude paradoxale des tenants de l’idéologie du genre qui, d’une part, se mobilisent pour assurer la fécondité des paires homosexuelles, et, d’autre part, militent pour la contraception et l’avortement quand il s’agit de couples hétérosexuels. Les idéologues du genre s’efforcent de déconstruire la maternité, comme ils s’efforcent de déconstruire le mariage, niant l’existence de l’instinct maternel à l’instar de Madame Badinter, laquelle prétend que l’amour maternel est d’invention récente. La grossesse et l’allaitement, en effet, singularisent outrageusement les femmes dans une humanité que les genderistes rêvent uniforme et homogène. Leur propagande, présentant l’avortement comme un droit au nom d’un individualisme confinant au nihilisme, s’est peu à peu imposée à l’Union européenne dont les 27 Etats ont presque tous adopté des lois autorisant le meurtre des enfants à naître « dépourvus de projet parental », en dépit des dégâts psychiques et physiques induits sur la mère.

Autre paradoxe : les genderistes n’ont pas de mots assez durs pour stigmatiser l’Eglise, accusée de discriminer et d’asservir les femmes, alors que nulle religion au monde n’a porté à un aussi haut degré la dignité des femmes dans leur spécificité, notamment par le culte de la Vierge Marie, mais elles restent muettes devant le traitement que l’islam inflige aux femmes ainsi, d’ailleurs, qu’aux homosexuels, férocement réprimés en pays de chariah. L’infériorité de la femme est pour le musulman un dogme incontournable inscrit dans le Coran (Sourate IV, verset 34) et dans de nombreux hadiths ; il figure même dans la Déclaration des droits de l’homme musulman rédigée au Caire en 1990 sous l’égide de la Conférence islamique, ce qui laisse peu augurer d’une évolution du monde musulman sur ce point. Cette base théologique justifie la condition d’éternelle mineure de la musulmane, laquelle n’échappe jamais à la tutelle masculine, qu’il s’agisse de son père – lequel la marie autoritairement, à un âge précoce – ou qu’il s’agisse de son époux, voire de son fils en cas de veuvage. La polygamie, catastrophique pour l’éducation des enfants, la répudiation arbitraire par le mari, la lapidation des femmes accusées d’adultère qui ne peuvent guère se justifier devant des cadis attachant à leur témoignage une valeur deux fois moindre qu’à celui des hommes, figurent parmi les innombrables brimades infligées à la musulmane dont l’infériorité est symbolisée par le port du voile, « cette étoile jaune de la condition féminine », selon l’expression de l’Iranienne Djavat Tchadortt. En définitive, la femme musulmane, frappée d’impureté à partir de la puberté, n’est valorisée que par la maternité que l’islam instrumentalise en vue du djihad. La déclaration adressée à l’ONU de Boumedienne aux diplomates occidentaux est sans équivoque : « Nous vous conquérerons par les ventres de nos femmes. » Cette menace s’inscrit dans une longue tradition dont un hadith fait foi : « Epousez des femmes aimantes et fécondes : je veux par vous dépasser les nations en nombre. »

Idéologie du genre et mondialisme : même combat

L’indulgence des néo-féministes radicales pour l’islam n’est paradoxale qu’en apparence. Si l’on creuse l’analyse, on s’aperçoit que le genre s’intègre dans un complexe idéologique où l’antiracisme joue un rôle déterminant ; il obéit à une métapolitique de la diversité qui interdit la discrimination entre hommes et femmes, entre hétérosexuels et homosexuels, entre immigrés et autochtones. Le drapeau arc-en-ciel symbolise le nouvel idéal qui veut juxtaposer sans exclusive les communautés, s’interdisant de les unifier autoritairement dans le cadre d’une nation ou d’un Etat. Cette métapolitique aboutit au cosmopolitisme assignant à tout individu les mêmes droits, où qu’il soit, quelle que soit son origine ethnique et son orientation sexuelle, dans un monde abolissant la distinction entre l’étranger et le citoyen de souche, où, à terme, les Etats seraient abolis. On désigne aussi cette nébuleuse idéologique du mot de « mondialisme » défini par le Robert comme « une approche des problèmes politiques, économiques, sociaux dans une optique mondiale et non nationale ». Telle est bien, en définitive, la logique de l’idéologie post-féministe du genre qui favorise la stérilité des Occidentaux mais ferme les yeux sur le natalisme des immigrés : elle apparaît ainsi comme le meilleur agent du « grand remplacement », terme par lequel Renaud Camus désigne l’entreprise mondialiste de destruction des nations par l’immigration-invasion de manière à faciliter la gouvernance de l’hyperclasse mondiale sur des populations réduites à l’état de consommateurs interchangeables, esseulés, privés d’identité, d’histoire, de repères moraux et donc d’ambition politique. Un « meilleur des mondes » dont Aldous Huxley nous a offert la terrifiante anticipation. Nous avons bien des raisons de contester la politique de l’Union européenne, laboratoire du mondialisme, dont une directive concerne, pour la France, le mariage homosexuel : aujourd’hui comme dans un passé qui n’est pas si lointain, l’UE prétend nous imposer la pseudo-éthique du genre dont les conséquences pourraient conduire à des lendemains qui déchantent, car, selon l’avertissement de Roland Hureaux, « l’idéologie est la plus grave maladie qui puisse affecter le politique » (3).

Abbon 3/04/2013 http://www.polemia.com

Notes:

1) Judith Butler, Gender Trouble and the Subversion of Identity, New York, 1991.

2) Monica Wittig, La Pensée straight, Paris, 2001.

3) Roland Hureaux, Les hauteurs béantes de l’Europe, 1999.

Voir aussi :Luc Chatel, Judith Butler et Eric Fassin, prix Lyssenko 2012 pour la promotion de la théorie du genre

Théorie du genre : Différence sexuée et orientation sexuelle, ne pas tout confondre

Contre la théorie du genre au baccalauréat

Rentrée des classes : histoire, morale, shoah, théorie du genre, le point sur les problèmes de fond

Théorie du genre : destituer l’homme de son humanité

Quand le marché sacralise les déviances

Mariage homo et déconstruction de l’homme

Mais où sont passés les garçons? -

Le billet du Prince : LA FRANCE SOUVERAINE ?

Cet après midi, nous avons écoute, la Princesse et moi, sur Radio Classique, la Passion selon Saint Jean de Jean Sébastien Bach. A l’image de ceux qui ont su exprimer cette Passion, la France conserve le souvenir de ce qu’elle fut, souveraine, belle. Elle rayonnait par sa culture et ses arts.

Son industrie et son agriculture étaient enviées ou citées en exemple et le bras armé de sa diplomatie était respecté. La langue diplomatique était alors le français.

Aujourd’hui, la France oubliée dans les limbes, la France moquée par la presse internationale, ne provoque aucune réaction de la part du "château" qui s’entoure d’une "barbe à papa" au centre de laquelle il a fait son cocon. Il ne peut ni ne veut entendre, voir ou dire. Et une grande majorité de la France commence à percevoir sa honte, sinon sa peur.

Pourtant notre pays peut et doit, tel le phoenix, renaître de ses cendres. Si l’on ne peut compter sur ceux qui tiennent les commandes du bateau ivre, encore, toujours et trop occultés derrière un rideau de fumées, du moins, nous Français pouvons, nous devons compter sur nous même, sur nous seuls.

En dépit du pouvoir de ceux qui pourraient le souhaiter pour eux même, en dépit des chiffres, en dépit des prédictions des Cassandre, notre pays est encore riche. il peut redevenir puissant et briller de toute sa souveraineté retrouvée grâce aux peuples de France, aimé et respecté de nos amis dans le monde, car ils existent. Certes les Français sont riches en projets politiques, culturels, scientifiques et technologiques, témoignage de la pluralité de cette belle terre et porteurs de leurs espérances. Ne laissons pas ces trésors disparaître dans les égouts de l’Histoire. Ne laissons pas l’Histoire se répéter comme en 1789, lorsqu’il s’était agît de faire évoluer une société bloquée par les normes et les privilèges, pour accomplir les mutations nécessaires et urgentes et permettre à la société d’évoluer, de croître et de vivre. Le redressement d’une société se bâtit par la base et sur des fondements : l’éducation, l’instruction, la culture et le sens de la solidarité. Habilement, les "grands ordonnateurs" tentent d’enfermer l’enseignement dans une caserne dont ils auraient obstrué fenêtres et portes. Sans contact avec l’extérieur, avec la vie. Chaque individu risquerait d’être, à son insu, formaté idéologiquement, et plus il est jeune, fragile et malléable, plus cela deviendrait sans retour.

Interrogeons-nous sur les raisons des échecs scolaires croissants. Inconsciemment les jeunes attendent sans doute autre chose. Ils voudraient peut être, sans encore le savoir, que l’enseignement mobilise en eux les fondements archétypiels du monde intérieur de l’être, trop souvent rejetés par leurs "mentors". L’âme se nourrit de l’Esprit, mais également du monde extérieur. Celui-ci cultive l’image dans la beauté. Celle-ci épouse l’infini variété des rythmes naturels en les combinant selon les lois de la création.

En parallèle nous subissons une révolution culturelle sans précédent, mais révolution sans réflexion profonde qui nous permet d’abolir le temps et l’espace et qui peut, de ce fait perturber, bouleverser celui qui n’y prend garde et se croit sans souci. La "toile" peut devenir outil merveilleux de créativité, de libération des contraintes ressenties obsolètes. Mais n’oublions jamais que la machine est faite pour l’Homme et non l’inverse. Comme il est facile de considérer passéiste tout ce qui, par un passé encore récent, indiquait des socles fondamentaux à notre société.

Pourtant cet environnement ne saurait être que provisoire, passager. Et après ? Quel avenir ? Le rôle fondamental du pouvoir devrait être d’agir afin que l’avenir puisse s’ouvrir à la vie, et que l’être humain, "animal social" et s’il s’en donne la peine, sociable, puisse exercer sa responsabilité dans la vie de la cité et que chacun redevienne Seigneur en son domaine, dans les compétences qui lui sont siennes. Le pouvoir devrait avoir pour mission première de maintenir l’unité du pays et que chaque citoyen retrouve une pleine confiance en la justice. L’Etat n’a pas à s’impliquer dans les questions sociétales, alors qu’il ne fait pas ce pour quoi il existe : rétablir l’équilibre dans les finances publiques, faire baisser le chômage, relancer la croissance et veiller à la sécurité intérieure et extérieure de notre pays.

Tous nous sommes conscients que les dépenses engendrées par le pouvoir sont en constante inflation et alourdissent la dette publique. Mais quel homme politique aurait le courage de supprimer ce que Napoléon avait instauré, l’inamovibilité des fonctionnaires, car le clientélisme politique s’effarouche lorsqu’on touche à l’obésité de la fonction publique, pour lui substituer des employés d’entreprises privées comme au Canada. Il faut, certes, du courage et du temps pour surmonter la déficience des forces de Sisyphe qui poussait son rocher jusqu’au sommet de la montagne (d’après la mythologie grecque). Si l’Etat nous montrait l’exemple et la voie à suivre,je ne doute pas que nous serions nombreux à l’aider pour supprimer les freins et les privilèges afin que le bateau France poursuive droit son cap. Par ailleurs la France terre d’asile, terre des droits de l’Homme est, tout comme l’Europe, prise actuellement en tenaille, entre son hospitalité, son respect de la liberté d’autrui et la nécessité urgente de ne pas mettre son identité propre en péril. On demeure stupéfait de constater l’importance accordée à l’islam eu Europe, terre de civilisation chrétienne, alors que l’on connait les paroles d’un Emir qui déclare haut et fort que l’Europe sera bientôt convertie à l’islam, toute l’Europe... L’implacable décision d’éliminer toute religion en France, d’obliger tout un chacun au nihilisme qu’implique la laïcité, serait-elle d’ouvrir grandes les portes à une seule religion, la charia ?, car la nature a horreur du vide.

Louis XIV écrivait : "Délibérer à loisir sur toutes choses importantes et en prendre conseil de différentes gens n’est pas, comme les sots se l’imaginent, un témoignage de faiblesse ou de dépendance, mais plutôt de prudence et de solidité. C’est pourquoi je déterminerai un jour de chaque semaine, auquel ceux qui auraient pu me parler ou me donner des mémoires, auraient la liberté de venir dans mon cabinet et m’y trouveraient précisément appliqué à écouter ce qu’ils désireraient me dire."Je souhaiterais que ceux qui nous gouvernent puissent prendre exemple sur ce Roi qui a su donner tant de lustre à La France.

Aujourd’hui on finit par reconnaître que ce Roi tant décrié a au moins donné à la France, ce qui lui permet de survivre : des palais dénommés furtivement et étrangement, les "ors de la République" et les musées de Versailles et du Louvre visités par les touristes du monde entier... Nul n’est parfait, c’est pourquoi "sans cesse sur le métier remettez votre ouvrage".

Henri Comte de Paris Duc de France - IMRF

-

Conférence de Synthèse Nationale