Europe et Union européenne - Page 1016

-

Entretien avec Pierre-Yves Rougeyron (2/3) : Focus sur les élections européennes

-

Entretien avec Pierre-Yves Rougeyron (2/3) : Focus sur les élections européennes

-

[Entretien] Le comte de Paris à L’AF : " Il faut reconstruire l’Europe autrement. "

Au lendemain des élections du Parlement européen, marquées par le vote important en faveur des mouvements souverainistes, nous nous sommes entretenus avec Mgr le comte de Paris, duc de France, qui nous a livré sa vision et son analyse à propos de l’avenir de l’Europe et de la France.

L’Action Française 2000 – Quelle est votre conception de l’Europe ?

Mgr le comte de Paris – L’Europe n’a pas attendu M. Monnet, ni M. Delors, pour exister. Depuis des siècles, l’Europe a tenté de se bâtir selon deux schémas que l’on retrouve encore de nos jours. L’Europe fédérale, celle du Saint-Empire germanique, héritière des Romains, a fait souche avec Charlemagne. Ensuite, les Habsbourg ont poursuivi cette œuvre. Cette Europe s’appuyait sur des conquêtes éphémères, mais surtout sur la puissance de l’économie, celle des marchands et des banquiers, ainsi que de la Ligue hanséatique germanique, de la banque Fruger autrichienne et du Zollvereïn de Bismark, premières ébauches modernes d’une Europe sans frontières que nous retrouvons de nos jours au travers de la Banque centrale européenne et de ses affidés aux ordres de Berlin. Face à cette Europe-là, dès le Moyen Âge, des gens riches ou pauvres, artisans, artistes ou étudiants, parcouraient le continent d’un bout à l’autre, à la recherche du savoir. Ils ne craignaient ni les intempéries, ni les brigands. C’est l’Europe de la culture, une Europe spirituelle ou sociale, qui a alors émergé. Les maîtres enseignaient le beau, le bon et le juste. N’oublions pas tous ceux qui allaient révérer les reliques des lieux saints d’Espagne, de Russie, de France ou d’ailleurs... Nous avons de la difficulté à comprendre et à appréhender, nous, esprits matérialistes étroits, ce formidable mouvement qui poussait les hommes, les femmes et les enfants à la recherche de la connaissance et de la foi. C’était éblouissant. Cette autre Europe a été encouragée par les rois capétiens protégeant cette recherche culturelle sans frontières, cette foule de personnes en quête de leur vérité, avec leur besoin de savoir. La papauté, en ces époques, était encore confuse. Elle avait néanmoins su créer un "cordon ombilical" entre tous les États européens. Très vite, les Capétiens ont compris qu’il fallait séparer le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Cette séparation nécessaire a été maintenue jusqu’à nos jours. Elle n’empêchait alors aucunement chacun de vivre sa vie dans la foi.

Le système monarchique, en particulier en France, protégeait alors les identités nationales et culturelles spécifiques à chaque État européen. Pensez-vous que la République dénature cette conception ?

Le système monarchique, en particulier en France, protégeait alors les identités nationales et culturelles spécifiques à chaque État européen. Pensez-vous que la République dénature cette conception ? La Révolution de 1789 a coupé le tronc de l’arbre pour créer une civilisation différente et plus moderne, matrice de toutes les révolutions suivantes, créant dans ses gènes le besoin d’intervenir dans la conduite des autres États et de leur imposer un modèle appelé démocratie, au nom de la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes. C’est ainsi que ce qu’on appelle le "Printemps arabe" s’est transformé en chaos dont profitent les djihadistes... 1789 a initié les dislocations d’une Europe qui s’était créée de façon naturelle, sur un fondement chrétien sans frontières. Qu’elle le veuille ou non, qu’elle le puisse ou non, la France, de par sa situation géostratégique, a toujours eu un rôle primordial à jouer dans la construction d’une Europe confédérale constituée d’États souverains. Elle se situe, en effet, à la croisée des courants Est-Ouest, qui vont de l’Atlantique à l’Oural, et Nord-Sud, de la Baltique à la Méditerranée.

Vous faites allusion à un éventuel partenariat avec la Russie, qui est actuellement boudée par l’Union européenne. Peut-on composer avec elle ? [...]

Propos recueillis par Elie Hatem - La suite dans L’AF 2887

-

Nigel Farage, Marine Le Pen et les autres ont encore quelques jours pour s’entendre

Le groupe des Conservateurs et Réformistes Européens (CRE) est le premier bénéficiaire de l’incapacité des partis eurosceptiques et de droite nationale à s’entendre pour constituer un groupe commun au parlement européen. Le Parti Populaire Danois (DF) qui compte quatre eurodéputés et le parti des Vrais Finlandais qui compte deux eurodéputés ont annoncé s’inscrire au groupe des Conservateurs et Réformistes Européens fondé il y a cinq ans à l’initiative du parti conservateur britannique de David Cameron.

Alors que les discussions pour les appartenances de groupes ne sont pas terminées, le groupe des Conservateurs et Réformistes Européens peut d’ores et déjà compter sur autant d’eurodéputés que n’en rassemble à ce jour l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE), groupe libéral dont Guy Verhofstadt est le meneur. Le groupe des Conservateurs et Réformistes Européens devrait probablement attirer également à lui les sept eurodéputés de l’AfD, parti eurosceptique allemand, et devenir peut-être le troisième groupe au parlement européen.

Il est regrettable de constater à quel point les partis eurosceptiques, les partis populistes et les partis de droite nationale se montrent incapables de constituer ensemble un groupe politique solide. Bien entendu, il existe entre ces partis plus que des nuances mais constituer un groupe politique n’est pas prétendre uniformiser la ligne de conduite des partis qui le composent. Il suffit à ce sujet de constater que le Parti Populaire Européen, principal groupe au parlement européen, réunit des composantes aussi différentes que les Français libéraux de l’UMP, les Belges de centre-gauche du CDH, les Espagnols de centre-droit du Parti Populaire, les ultraconservateurs hongrois du Fidesz et le Parti Nationaliste de Malte (liste non exhaustive).

-

L'Union européenne est irréformable

Bruno Gollnisch déclare dans Présent :

"Pendant longtemps, nous avons cherché à améliorer le fonctionnement de l’Union européenne, espérant ramener l’institution à plus de raison et à un plus grand respect des identités nationales. Ce que nous voulions construire, c’était une Europe des nations. Aujourd’hui, notre critique de l’institution est beaucoup plus radicale parce que nous constatons, avec regret, qu’elle est irréformable. Le gigantisme de ses appétits, aussi bien au niveau spatial qu’au niveau des compétences – elle veut tout gérer du domaine social au culturel en passant par la politique et la sexualité ! – est impressionnant. Et étonnant, car on ne peut que constater les cuisants échecs qu’elle a enregistrés, concernant tant ses décisions politiques qu’économiques, familiales, etc."

-

Sortie de l’Euro et dette publique

Un argument récemment soulevé par les adversaires d’une dissolution de la zone Euro consiste à dire que le retour à des monnaies nationales poserait des problèmes insurmontables quant au financement de la dette française. Ceci se traduirait tant par la nécessité pour la Banque de France de monétiser une large part du stock de dettes existant, entraînant ainsi un risque d’hyperinflation, que par une hausse des taux sur la dette qui viendrait dégrader le solde budgétaire. On notera cependant que ces arguments sont mutuellement exclusifs. Soit la Banque de France doit monétiser « en masse », et par définition cela fera baisser les taux d’intérêts, soit elle ne procède qu’à des monétisations très réduites, qui excluent le risque d’hyperinflation, et alors se posera le problème des taux d’intérêts. Il convient donc d’analyser ce problème en séparant la question de la gestion du stock existant des dettes de son accroissement, et en regardant précisément quelle est la part de ce stock que l’on refinance chaque année. On constate alors qu’en réalité aucun des deux risques mentionnés ne se manifeste, si des modifications adéquates du cadre institutionnel sont mises en œuvre. Par contre, il y existe un risque de voir les taux d’intérêts sur les bons du Trésor tomber en dessous du niveau minimum pour assurer le bon fonctionnement des compagnies d’assurance. Ce risque implique que les politiques du Trésor et de la Banque de France soient étroitement coordonnées, ce qui implique à son tour que l’on mette fin à l’indépendance de la Banque de France.

De quoi s’agit-il ?

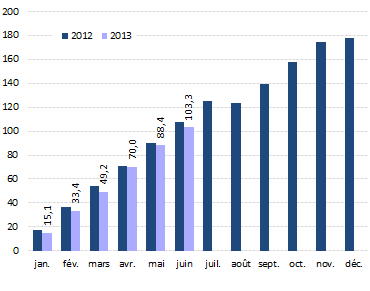

La dette de la France était d’environ 1925 milliards d’euros à la fin de 2013[1]. Cette dette est la dette globale de l’ensemble des administrations publiques. La dette nette s’élevait à 1768,7 milliards d’euros, dont 1431,9 milliards pour l’Etat, 166,7 milliards pour les organismes de sécurité sociale et 170 milliards pour les administrations locales.

Source : INSEE

La dette négociable de la France, qui est la seule pertinente pour ce qui nous intéresse, s’élevait quant à elle au 31 mars 2014 à 1502,2 milliards, et avait une durée moyenne de 6 ans et 343 jours[2]. On remarque que la durée de vie moyenne tend à baisser depuis 2011 (ou elle était de 7 ans et 57 jours) mais reste relativement élevée. Le ratio entre la dette à long et moyen terme et la dette à court terme (moins d’un an) s’est cependant amélioré. La dette à court terme qui représentait 15,7% de la dette à long terme à la fin de 2011, n’en représente plus que 14,1% (mars 2014). Cette dette est détenue à 64,5% par des non-résidents[3].

Les besoins de financement de l’État se décomposent donc en besoins liés à la « nouvelle dette » (équivalant au déficit budgétaire de l’année) et en besoins issus de l’ « ancienne dette » dont il faut assurer le « roulement » soit le renouvellement des emprunts quand cette dette arrive à maturité.Source : Agence France-Trésor

La « nouvelle dette » est constituée par le déficit budgétaire. Le total à financer par an était pour l’année 2013 donc de[4] :

60,8 milliards pour l’amortissement de la dette à long terme.

46,1 milliards pour l’amortissement de la dette à moyen terme.

74 milliards pour le déficit.

1,6 milliards pour l’amortissement de la dette reprise par l’État.

Soit un total de 182,5 milliards d’euros.

A ce montant il faut ajouter les 186 milliards de dette à court terme (moins d’un an) qui sont constamment renouvelés. Le besoin global de financement est de 368,5 milliards d’euros soit 18,5% du PIB par an. Le besoin de financement net (correspondant au déficit budgétaire) d’environ 3,7% par an et l’on peut considérer que tel sera encore en 2014 le chiffre qu’il faudra financer.

Ces sommes recouvrent donc deux mouvements distincts. Tout d’abord un besoin de financement absolu, qui est un flux. Ce dernier est strictement égal au déficit budgétaire de la France. Puis, on doit faire face au renouvellement d’un stock de dette. Ce problème est ici important parce que l’on suppose implicitement que dans le cadre d’une dissolution de la zone Euro, une partie du stock détenue par des non-résidents ne serait pas rachetée par ces derniers et passerait donc progressivement entre les mains d’agents résidents, qu’il faut déterminer. C’est ce mouvement qui est, et de loin, le plus important, et qui pose le plus de problèmes. Mais il faut savoir qu’il est cependant limité et lié au total du stock de dette existant.

Les capacités de financement de la France

Ce chiffre de 450 milliards sur un an doit donc être mis en face des capacités de financement de l’économie française, et surtout de la part de ces capacités que la France peut consacrer à la dette. Cela implique aussi une réflexion sur le cadre institutionnel que l’on mettra en place à l’occasion d’une dissolution de la zone Euro. La position que j’ai constamment défendue depuis 2009 est qu’une sortie de l’Euro n’a de sens que si elle s’accompagne d’un changement des règles en ce qui concerne la finance, visant à « renationaliser » le marché financier français et à « définanciariser » en partie l’économie française. Ceci passe tant par une réforme du statut des banques, séparant de manière stricte les activités financières (épargne et spéculation) mais aussi les fonctions de banque et celles de compagnies d’assurance, que par la mise en place de réglementations particulières visant tant à redonner à la puissance publique sa place prééminente qu’à réduire les contacts qui existent entre le marché financier français et les autres marchés financiers.

Il y a tout d’abord l’épargne financière des ménages et les capacités de financement des institutions financières. Pour les capacités financières des ménages, elles s’élevaient à la fin de 2013 à 71 milliards d’euros par an[5]. Ce chiffre est aujourd’hui plutôt bas ; il était d’environ 90 milliards en 2011. Mais c’est lui que nous utiliserons par la suite.

Nous avons ensuite l’actif des établissements financiers en France métropolitaine, ce qui comprend les banques et les compagnies d’assurance. Une partie de cet actif est constitué de bons du Trésor. Pour ce qui concerne les banques, il est d’environ 4900 milliards d’euros[6]. Pour les compagnies d’assurance (hors les compagnies liées aux banques), on arrive à un total de 1000 milliards, dont 50% environ est constitué de bons du Trésors des différents États (de la zone Euro mais aussi des États-Unis).

En ce qui concerne les banques, la réintroduction d’un plancher minimum de 25% en effets publics, mesure qui a été envisagée justement pour revenir à un marché financier relativement fermé, et qui fut appliquée jusqu’au années 1980, obligerait les banques à détenir environ 1225 milliards d’euros soit l’équivalent de 81,5% de la dette négociable existante aujourd’hui.

On a vu que les compagnies d’assurance (hors compagnies issues des banques) détiennent environ 500 milliards d’euros en bons du trésor, dont probablement seulement 150 milliards en bons du Trésor français. Si l’on porte la limite obligatoire de détention de ces bons émis par le Trésor français à 40% de l’actif, on dégage une capacité de financement nette de 250 milliards d’euros. On voit que de telles mesures seraient plus que suffisantes pour assurer la détention du stock de dette qui est aujourd’hui entre les mains des non-résidents.

Les banques françaises, en effet, ne détiennent actuellement qu’environ 580 milliards d’euros de titre de dette de l’État. La réintroduction de ces planchers d’effets publics leur imposerait d’acheter environ 645 milliards d’Euros. En admettant que l’effet de cette mesure soit étalé sur 2 ans, ce sont donc 322,5 milliards que les banques apporteraient ainsi au marché des obligations publiques chaque année. Ajoutons à cela des mesures analogues qui pourraient être prises sur les sociétés d’assurance, et l’on arriverait rapidement à un montant total de capacité de financement de la dette détenue qui serait égal ou supérieur aux montants nécessaires à financer.

Le risque inflationniste

Ainsi, même si les non-résidents décidaient de ne plus acheter de dette française dans les deux années suivant une dissolution de la zone euro et le retour à la monnaie nationale, l’équilibre de financement serait amplement réalisé. Il n’y a donc pas de nécessité que la Banque de France intervienne massivement et donc pas de risque inflationniste pour la part de la dette détenue par des non-résidents, si ces derniers ne souhaitaient pas conserver la partie de leur dette qui arrive à maturité dans l’année. A terme, le montant total des dettes détenues par le système financier français serait égal au stock total des dettes. Par contre, il faudra être vigilant aux conditions d’exercice des compagnies d’assurance et des banques.

Si l’on considère maintenant le flux annuel lié au déficit budgétaire, on constate que 50 milliards provenant de l’épargne des ménages pourraient aussi aller vers les obligations publiques. Cela laisse un « trou » de 24 milliards d’euros, soit 1,2% du PIB. Il pourrait être comblé soit par les besoins des établissements financiers que l’on a évoqués soit par l’équivalent des avances au Trésor Publique faites par la Banque de France. Dans ce cas, on constate que la capacité de financement de la nouvelle dette publique nette par l’économie française est assuré. Les montants de ces avances faites au Trésor sont bien trop faibles pour engendrer le moindre risque d’hyperinflation. Nous sommes en effet très loin des effets tant directs qu’indirects du « quantitative easing » auquel a procédé la FED à de multiples reprises. Or, ce « quantitative easing » n’a pas provoqué de poussée inflationniste aux États-Unis. Bien entendu, des différences existent entre la France et les Etats-Unis, essentiellement dans la dynamique de l’évolution de l’économie. On rappelle que le problème du financement de la dette est supposé se poser dans le cas d’une dissolution de la zone Euro, et sous l’hypothèse que les non-résidents ne procèderaient plus à des achats de dette. Or, une dissolution de l’Euro, accompagnée d’une dépréciation du Franc rétabli aurait des effets très positifs sur l’économie française, ce qui a été calculé[7]. Dans cette situation, le déficit budgétaire se réduirait rapidement et l’économie retrouverait une forte croissance.

La question des taux d’intérêts

Si un équilibre entre besoins de financement et offre de financement peut être réalisé, il faut se poser le problème du prix auquel il se réalise et de la possibilité de désajustements transitoires de cet équilibre. Le prix, i.e. le taux d’intérêt, est déterminé par l’offre de financement. Cette dernière étant contrainte par un effet de réglementation, le taux d’intérêt se fixera forcément très bas. Il est même possible qu’il se fixe à certains moments trop bas du point de vue de l’équilibre de fonctionnement des compagnies d’assurance. Ce sera alors à l’État, en tant que puissance émettrice, de réglementer ces taux.

On constate donc que le « re-nationalisation » du stock de dette existant ne pose pas de problèmes insurmontables. Même si les non-résidents arrêtaient leurs achats de dette française, les institutions financières peuvent se substituer à eux. Le financement du déficit budgétaire peut être assuré avec une intervention faible de la Banque de France, qui contribuerait ici à orienter les taux d’intérêts (en augmentant le volume de ses avances si des tensions se faisaient jour, en le diminuant si les taux tombaient en-dessous de ce qui serait considéré comme nécessaire pour les compagnies d’assurance). La sortie de l’Euro ne se solderait donc ni par une poussée hyperinflationniste ni par une hausse incontrôlée des taux d’intérêts. Par ailleurs, il est hautement probable que l’amélioration de la santé de l’économie française à laquelle elle aboutirait provoquerait un retour rapide des investisseurs internationaux vers notre pays. On signale ici qu’il serait alors de la plus haute importance de bien maîtriser les conditions de ce retour si l’on veut éviter qu’il ne produise une appréciation du Franc qui pourrait détruire une partie des effets de la dépréciation à la suite de la sortie de l’Euro. Il convient de se souvenir que, pour pouvoir déployer une politique de réindustrialisation, politique dont l’horizon sera d’au moins une dizaine d’année, la France aura besoin d’un taux de change sous-évalué pendant une partie de cette période.

Mais, cela implique aussi des changements institutionnels importants dans l’espace financier français, qu’il s’agisse de la fin de l’indépendance de la Banque de France (qui devrait cependant garder un statut d’autonomie quant à l’emploi de ses moyens) ou du cadre réglementaire des banques et des compagnies d’assurance. De ce point de vue, une sortie de l’Euro a donc bien des conséquences très profondes sur l’économie française. Mais, ce sont justement ces conséquences, ce que l’on peut appeler la « définanciarisation » de l’économie, qui font une partie importante de l’intérêt d’une sortie de l’Euro.Jacques Sapir

[1] http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=40

[2] Agence France-Trésor : http://www.aft.gouv.fr/rubriques/encours-detaille-de-la-dette-negociable_159.html

[3] Agence France-Trésor : http://www.aft.gouv.fr/rubriques/qui-detient-la-dette-de-l-etat-_163.html

[4] http://www.aft.gouv.fr/articles/programme-indicatif-de-financement-pour-2013_11264.html Le déficit réel sur 2013 à été de 3,7% du PIB soit 74 milliards d’euros et non 62 milliards comme initialement prévu.

[5] Banque de France, https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfstatistiquescalendrier/2013-T4-tableau-de-bord-trimestriel-epargne-des-menages_01.pdf

[6] Banque de France http://www.banque-france.fr/fileadmin/statistiques/fr/base/csv/mi.m.fr.n.a.at0.a.1.u6.0000.z01.m.e.b.x.csv

[7] Sapir J, Murer P. et Durand C., Les scenarii de dissolution de l’Euro, fondation Res Publica, septembre 2013. -

"Autrefois, on aurait dit forfaiture" (à propos du traité de Lisbonne passé par Sarkozy et Fillon -à 7 minutes)

-

Créer avec la Grande Russie une zone monétaire commune

Mgr le comte de Paris, duc de France, livre à l'Action française 2000 sa vision et son analyse à propos de l'avenir de l'Europe et de la France :

"L'Europe dont nous avons hérité à ce jour est fondée sur un déni de démocratie, puisque le "non" de 2005, résultat d'un référendum, a été considéré comme nul et non avenu par un tour de passepasse, en faisant voter l'Assemblée nationale et le Sénat pour revenir sur la volonté du peuple. En fait, le politiquement correct devient souverain, châtiant implacablement ceux qui n'acceptent pas le fait des eurocrates... L'Europe peut et doit être reconstruite. Il ne s'agit pas de faire table rase pour bâtir autre chose, mais de modifier les aspects les plus néfastes de ce "Lego" qui ruine l'économie de plusieurs pays. Certains étudient déjà les étapes afin de détricoter la monnaie unique et, chez nous, des économistes envisagent la sortie possible de l'euro.Personnellement, je pense que chaque État européen doit pouvoir recouvrer sa souveraineté monétaire, remettre en place sa propre banque centrale, se libérer du mark, tout en conservant l'euro comme monnaie d'échange commerciale au niveau international. Ensuite, au cas par cas, il conviendra de signer des accords, limités dans le temps et renouvelables, sur des sujets communs. Il faut avoir le courage d'établir une zone monétaire libérée du dollar, car le déficit vertigineux des États-Unis d'Amérique pompe toutes nos énergies. Ainsi donc, il faut poursuivre ce raisonnement jusqu'au bout et créer avec la Grande Russie cette zone monétaire commune."

-

C’est aussi notre crime !

"jusqu’à 3000 morts on vous couvre" avait dit en avril le président Obama à son poulain Oleksandr Turtchinov arrivé au pouvoir en février, grâce à la force et la CIA. Mais voilà, lorsque, à la tête de sa meute de soudards du Maïdan, tel un chien de chasse partant récupérer le gibier tiré par son maître, le toutou Turtchinov est tombé sur l’os du Donbass...

Car voilà 40 % des habitants de l’Ukraine sont russophones et n’ont pas voulu jouer le rôle du gibier offert sur un plateau aux ploutocrates de Bruxelles. Et lorsque les bandéristes (référence à Bandera, collaborateur nazi et référence politique du pouvoir), ede Kiev se sont en tête d’ostraciser stupidement ces populations en interdisant leur langue, leurs centres et médias culturels elles ont réagi immédiatement. Ce fut la Crimée d’abord, qui referma une courte parenthèse ukrainienne de 60 ans et retourna dans le giron de la mère patrie, puis les peuples du Donbass, la région économique la plus importante réclamaient simplement une fédéralisation politique garantissant leur identité...

En réponse Tourtchinov leur a envoyé chars et avions de combat pour écraser leurs légitimes et naturelles prétentions dans le sang, les métamorphosant les calmes fédéralistes en séparatistes audacieux

Voilà où nous en sommes après 1 mois d’opération punitive :

Des dizaines de civils tués sous les bombardements à Slaviansk, Kramatorsk, Donetsk et maintenant Lugansk depuis le 23 avril

Des dizaines de civils tués sous les bombardements à Slaviansk, Kramatorsk, Donetsk et maintenant Lugansk depuis le 23 avril  Des dizaines de civils piégés, massacrés puis brûlés à Odessa le 2 mai

Des dizaines de civils piégés, massacrés puis brûlés à Odessa le 2 mai  Des dizaines de civils mitraillés dans les villes du Donbass par des nervis et des soudards ouvertement néo-nazis (allez sur leur site si vous ne me croyez pas)

Des dizaines de civils mitraillés dans les villes du Donbass par des nervis et des soudards ouvertement néo-nazis (allez sur leur site si vous ne me croyez pas)  Des enfants visés en priorité (avant hier à Slaviansk, ont été bombardés 1 orphelinat, 1 école et 1 jardin d’enfant)

Des enfants visés en priorité (avant hier à Slaviansk, ont été bombardés 1 orphelinat, 1 école et 1 jardin d’enfant)Ces crimes contre l’humanité et ces crimes de guerre ont pour objectif d’écraser un peuple, de s’emparer de son territoire pour y implanter les intérêts de l’UE et les bases militaires de l’OTAN. Ce n’est pas moi qui le dit ce sont les dirigeants occidentaux eux mêmes !

Elle s’appelait Inna Koukouroudzka, née le 18 juillet 1966 mariée et mère de Marina et Irina. Le 2 juin 2014, à Lugansk l’Union Européenne a commandité son lâche assassinat

Elle s’appelait Inna Koukouroudzka, née le 18 juillet 1966 mariée et mère de Marina et Irina. Le 2 juin 2014, à Lugansk l’Union Européenne a commandité son lâche assassinatLa suite sur Tradition

http://www.actionfrancaise.net/craf/?C-est-aussi-notre-crime

-

Union transatlantique : Une offensive en passe de réussir

L’idée n’est pas nouvelle. Elle figurait déjà dans le projet d’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), négocié secrètement entre 1995 et 1997 par les Etats membres de l’OCDE, et elle fut l’une des causes essentielles de son rejet, suite à la décision prise par Lionel Jospin de lui retirer le soutien de la France. De ce point de vue, le TTPI peut être considéré comme une « version modifiée de l’AMI ».

Il semble que cette fois-ci, l’offensive soit en passe de réussir. Un mécanisme de ce type a déjà été intégré à l’accord commercial que l’Europe a récemment négocié avec le Canada (CETA). Les firmes multinationales se verraient donc conférer un statut juridique égal à celui des Etats ou des nations, tandis que les investisseurs étrangers obtiendraient le pouvoir de contourner la législation et les tribunaux nationaux pour obtenir des compensations payées par les contribuables pour des actions politiques gouvernementales visant à sauvegarder la qualité de l’air, la sécurité alimentaire, les conditions de travail, le niveau des charges sociales et des salaires ou la stabilité du système bancaire. Dans les faits, le recours à des arbitres privés pour régler un différend entre un Etat et un investisseur ne pourra évidemment que dissuader les Etats de maintenir des services publics, de continuer à protéger les droits sociaux et à garantir la protection sociale, ou de chercher à contrôler l’activité des multinationales. La justice serait rendue au profit de la Banque mondiale et de son Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), sans que soit pris en compte les intérêts des pays et des peuples. La capacité des Etats à légiférer étant ainsi remise en question, les normes sociales, fiscales, sanitaires et environnementales, ne résulteraient plus de la loi, mais d’un accord entre groupes privés, firmes multinationales et leurs avocats, consacrant la primauté du droit américain. On assisterait ainsi à une privatisation totale de la justice et du droit, tandis que l’Union européenne s’exposerait à un déluge de demandes d’indemnités provenant des 14 400 multinationales qui possèdent aujourd’hui plus de 50 800 filiales en Europe.

Grâce à des mécanismes de ce genre, des entreprises étrangères ont déjà engagé des poursuites contre l’augmentation du salaire minimum en Egypte, ou contre la limitation des émissions toxiques au Pérou ! La multinationale Lone Pine a demandé au gouvernement canadien de lui accorder 250 millions de dollars de « réparations » pour les profits qu’elle n’a pu réaliser à cause du moratoire sur l’extraction du gaz de schiste mis en place dans la vallée du Saint-Laurent. En 2012, l’OMC avait déjà infligé à l’Union européenne des pénalités de plusieurs centaines de millions d’euros pour son refus d’importer des OGM. Plus de 450 procédures de ce genre sont en cours actuellement dans le monde.

Démanteler l’Union européenne

Le Wall Street Journal l’a reconnu avec ingénuité : le partenariat transatlantique « est une opportunité de réaffirmer le leadership global de l’Ouest dans un monde multipolaire ». Un leadership que les Etats-Unis ne sont pas parvenus à imposer par l’intermédiaire de l’OMC. Celle-ci avait certes lancé en 2001 à Doha, capitale du Qatar, un ambitieux programme de libéralisation des échanges commerciaux, mais au sein de cette organisation, dont le nouveau président, successeur du Français Pascal Lamy, est le Brésilien Roberto Azevêdo, les Américains se heurtent depuis plus de dix ans à la résistance des pays émergents (Chine, Brésil, Inde, Argentine) et des pays pauvres. Le seul résultat obtenu a été, en décembre dernier, l’accord intervenu à Bali. C’est la raison pour laquelle les Etats-Unis ont adopté une nouvelle stratégie, dont le TTIP est le fruit. La mise en place d’un grand marché transatlantique est pour eux un moyen d’écraser la résistance des pays tiers, tout en enrôlant l’Europe dans un ensemble dont le poids économique sera tel qu’il imposera les intérêts de Washington au monde entier.

Il s’agit donc bien, pour les Etats-Unis, de tenter de maintenir leur hégémonie mondiale en enlevant aux autres nations la maîtrise de leurs échanges commerciaux au bénéfice des multinationales largement contrôlées par leurs élites financières. Parallèlement, ils veulent contenir la montée en puissance de la Chine, aujourd’hui devenue la première exportatrice mondiale. La création d’un grand marché transatlantique leur offrirait un partenaire stratégique susceptible de faire tomber les dernières places fortes industrielles européennes. Il permettrait de démanteler l’Union européenne au profit d’une union économique intercontinentale, c’est-à-dire d’arrimer définitivement l’Europe à un grand ensemble « océanique » la coupant de sa partie orientale et de tout lien avec la Russie. Comme les Américains s’inquiètent par ailleurs de l’impact négatif de la chute de l’activité économique européenne sur les exportations américaines, et donc sur l’emploi aux Etats-Unis, on comprend qu’ils veuillent conclure l’accord le plus tôt possible.

De façon significative, un grand « Partenariat transpacifique » (Trans-Pacific Partnership, TPP) a également été lancé en 2011 par les Etats-Unis. Comptant au départ huit pays (Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Pérou, Malaisie, Brunei, Vietnam) qui ont été rejoints en décembre 2012 par le Japon, il vise principalement à contrecarrer l’expansion économique et commerciale de la Chine. Comme l’a dit sans détour Bruce Stokes, du German Marshall Fund of the United States, l’objectif est de « s’assurer que le capitalisme version occidentale reste la norme mondiale et pas le capitalisme d’Etat chinois ». Depuis l’arrivée Japon, le TPP ne représente pas moins du tiers du commerce mondial et 40% du PIB mondial. Ce qui revient à dire que le Partenariat transpacifique et le Traité transatlantique, auxquels on peut encore ajouter l’Alena, couvriraient à eux trois 90% du PIB mondial et 75% des échanges commerciaux.

A plus long terme encore, l’objectif est de toute évidence d’établir des règles mondiales sur le commerce. Carla Hills, principale négociatrice du traité transatlantique sous George Bush, l’a décrit comme un « catalyseur nécessaire » vers un « nouvel ordre mondial ». Quoique bilatéral, un accord Union européenne / Etats-Unis marquerait un pas vers un retour à la reconnaissance de la primauté des règles commerciales multilatérales. José Manuel Barroso l’a dit également : un tel accord « fixera la norme, non seulement pour le commerce et les investissements transatlantiques, mais aussi pour le développement du commerce à travers le monde ». Il s’agit bien, a confirmé Karel De Gutch, « d’élaborer des normes qui ont vocation à devenir mondiales ».

Une alliance aussi forte que l’Otan

Barack Obama, pour sa part, n’a pas hésité à comparer le partenariat transatlantique à une « alliance économique aussi forte que l’alliance diplomatique et militaire » représentée par l’OTAN. La formule est assez juste. C’est bien une OTAN économique, placée comme son modèle militaire sous tutelle américaine, que cherche à créer le TTIP afin de diluer la construction européenne dans un vaste ensemble inter-océanique sans aucun soubassement géopolitique, de faire de l’Europe l’arrière-cour des Etats-Unis, consacrant ainsi l’Europe-marché au détriment de l’Europe-puissance.

L’enjeu final est politique. Par une intégration économique imposée à marche forcée, l’espoir est de mettre en place une « nouvelle gouvernance » commune aux deux continents. A Washington comme à Bruxelles, on ne dissimule pas que le grand marché transatlantique n’est qu’une étape vers la création d’une structure politique mondiale, qui prendrait le nom d’Union transatlantique.

De même que l’intégration économique de l’Europe était censée déboucher sur son unification politique, il s’agirait de créer à terme un grand bloc politico-culturel unifié allant de San Francisco jusqu’aux frontières de la zone d’influence russe. Le continent eurasiatique étant ainsi coupé en deux, une véritable Fédération transatlantique, pourvue d’une assemblée parlementaire regroupant des membres du Congrès américain et du Parlement européen, et représentant 78 Etats (28 Etats européens, 50 Etats Américains), pourrait ainsi être créée. Les souverainetés nationales ayant déjà été annexées par la Commission de Bruxelles, c’est la souveraineté européenne qui serait alors transférée aux Etats-Unis. Les nations européennes resteraient dirigées par des directives européennes, mais celles-ci seraient dictées par les Américains. Il s’agit, on le voit, d’un projet d’une immense ambition, dont la réalisation marquerait un tournant historique – sur l’opportunité duquel aucun peuple n’a jamais été consulté.

« Si ce projet aboutit, il réduira l’Europe, a dit Noël Mamère, il réduira l’Europe au statut d’élément subalterne d’un ensemble occidental dominé par le libre-échange, l’ultralibéralisme et le dollar [...] Nous deviendrions des supplétifs des Etats-Unis, comme nous le sommes déjà sur le plan militaire depuis le retour de la France dans l’OTAN ». « Le grand marché transatlantique, a renchéri Jean-Luc Mélenchon, est une annexion de l’Europe par les Etats-Unis [...] Il prononce de fait la dissolution de l’Union européenne dans le marché unique des USA ». La vérité oblige à dire qu’ils n’ont pas tort. Avec le TTIP, l’objectif à long terme est de faire gouverner le monde par l’économie, et en même temps de « reconstruire un monde unipolaire à partir d’un empire euro-atlantique sous contrôle états-unien ». Une monstruosité.

L’Europe ne désire même plus résister

Reste à savoir si les négociations iront à leur terme, et si le grand marché transatlantique verra vraiment le jour. A l’heure actuelle, on voit mal cependant ce qui pourrait empêcher sa réalisation. Et l'on a d’autant moins de raisons d’espérer qu’il n’aura pas pour résultat de soumettre l’Europe aux Etats-Unis que les élites dirigeantes européennes sont de toute évidence des victimes consentantes de cette annexion. L’incroyable mollesse des réactions européennes au scandale de l’espionnage américain en Europe, dans le cadre du programme PRISM de la NSA, révélé à la faveur de l’affaire Snowden, est à elle seule révélatrice du degré de soumission de l’Europe aux Etats-Unis – comme le sont également le récent achat par les Pays-Bas de 37 avions de combat américain F-35, le choix du gouvernement allemand de choisir le lanceur américain Falcon 9 pour lancer trois satellites gouvernementaux, ou la décision de la France d’acquérir du constructeur américain General Atomics des drones de surveillance Reaper pour 1,5 milliard de dollars.

Le gouvernement français s’est de son côté officiellement rallié à la finance de marché. Il a aussi hérité de l’atlantisme traditionnellement professé par le parti socialiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui explique que François Hollande se soit bien gardé de revenir sur la réintégration de la France dans l’appareil intégré de l’OTAN. On ne doit pas non plus oublier que nombre de dirigeants politiques actuels, dont François Hollande (promotion 1996), font partie des « Young Leaders » de la French-American Foundation. Comment s’étonner alors de la déclaration de Nicole Bricq, ancien ministre du Commerce extérieur, présentant le projet de traité transatlantique comme une « chance pour la France », à laquelle on « ne peut qu’être favorable » ?

Le 28 juin 1978, l’économiste François Perroux déclarait dans Le Monde : « L’Europe sans rivages pouvait avoir deux sens. Ou bien l’Europe libre redevient un foyer d’influence économique, politique, intellectuelle, propageant ses activités intenses vers l’extérieur sans risque d’impérialisme désormais. Ou bien l’Europe est envahie. Sans rivages, elle subit des forces extérieures auxquelles elle ne désire même plus résister ». C’est plus que jamais vers la seconde hypothèse que l’on paraît s’orienter.

Alain de Benoist pour Eléments n°151