Comme dans ce Proche-Orient profondément déstabilisé par les menées d’un nouvel ordre Mondial qui s’acharne depuis la première guerre du Golfe à éradiquer les régimes laïques rétifs aux oukases de l’axe du bien, le sang des civils, celui des femmes et des enfants, coulent désormais en Europe sous les coups du terrorisme islamique. Faut-il rappeler la complaisance, le soutien financier, logistique dont a jouit celui-ci en Syrie, en Irak, en Libye de la part de certains pays occidentaux et des pétromonarchies ? Fous Allah décrits comme faisant « du bon boulot » lorsque ils contribuent à faire tomber les tyrans désignés à la vindicte médiatique et sont jugés compatibles avec les intérêts financiers et les projets de remodelage de certains cénacles .

L’Etat islamique (EI) a revendiqué officiellement l’attentat de Manchester qui a conduit à l’interruption des élections législatives outre-Manche, créée une onde de choc maximale en visant délibérément des enfants. Les nôtres, ceux de notre continent, après ceux des autres, des pays arabes notamment. Ceux-là ne sont guère épargnés par le chaos que, nolens volens, nous avons puissamment contribué à déclencher. Il y a plus de vingt ans déjà, et de cela aussi il faut se souvenir, l’embargo imposé à l’Irak de Saddam Hussein se solda par la mort de plusieurs centaines de milliers d’enfants. Les petites victimes syriennes, irakiennes, libyennes, afghanes des interventions de l’Otan, de frappes aériennes malencontreuses, des couteaux, des bombes des bouchers islamistes se comptent aussi par milliers…

Selon la police britannique, l’auteur de l’attentat suicide de Manchester, se nomme Salman Abedi, né en 1994, fils de réfugiés libyens opposés à Kadhafi, installés d’abord à Londres puis dans la banlieue plurielle de Fallowfield, au sud de Manchester. Selon Abdalla Yousef, un porte-parole de la mosquée de Didsbury, à Manchester, le père du terroriste est retourné en Libye après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Il est probable que Salman Abedi et son frère aient fait des allers-retours entre les deux pays ces derrières années . Une Libye plongée dans la guerre civile, où les milices islamistes -et notamment l’EI-, sont fortement implantées depuis l’intervention militaire, voulue notamment par le trio Sarkozy-Juppé-BHL, pour éliminer le régime kadhafiste.

C’est de cette même Libye constate Bruno Gollnisch, que partent désormais quotidiennement vers l’Europe des milliers d’immigrés recueillis par les Italiens, avant de gagner le reste de l’Europe sans frontières… Une Europe où, dans de nombreux pays comme l’Angleterre, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, les nations scandinaves, les quartiers communautarisés, en proie au prosélytisme fondamentaliste, le terroriste se trouve comme un poisson dans l’eau. Une Europe frappée par des vagues migratoires qui ne vont qu’en augmentant, immigration-invasion qui empêche mécaniquement toute assimilation.

Invité sur les chaînes d’information pour commenter cet attentat, le spécialiste de l’Islam Gilles Kepel, est venue hier soir délivrer ses analyses qui, à défaut d’être originales sont souvent factuelles et parfois de bon sens. Une autorité suffisamment reconnue pour avoir été invitée, comme Emmanuel Macron avant lui, par le club Bilderberg en 2015. Mais si M. Kepel jouit d’un accès médiatique privilégié c’est aussi pour son petit crachat rituel sur le FN, qui, dans les circonstances actuelles, prend un caractère particulièrement répugnant.

Il a de nouveau martelé un discours consistant à affirmer que le vote FN ferait les affaires, favoriserait les plans des djihadistes, antienne reprise sans ciller par M. Macron. M. Képel le (ré) affirmait pareillement dans Marianne le 2 mai dernier, « le projet explicite des djihadistes (…) consiste à favoriser la victoire de l’extrême droite, afin de convaincre les musulmans que la France est un pays raciste, que l’intégration est une impasse et qu’il leur faut se rassembler derrière les plus radicaux d’entre eux. L’intention est clairement indiquée dès 2005 dans le manifeste d’Abou Moussab al Souri, Appel à la Résistance Islamique Globale. On peut y trouver l’inspiration des attentats de Montauban et Toulouse, jusqu’à Paris et Nice, qui prévoit plusieurs étapes dans la montée d’une guerre civile sur une base politico-religieuse, dont celle de faire croître exponentiellement le vote d’extrême droite par des attentats de masse conçus comme des provocations destinées à fracturer la société. Dans cette perspective, les élections présidentielle et législatives de 2017 apparaissaient pour l’Etat islamique comme l’occasion de prendre le débat politique en otage ».

Loin de cette analyse partiale, grossière et biaisée là, il serait certainement plus légitime de penser que le débat politique est pris en otage par une caste politico-médiatique qui diabolise toutes celles et ceux qui, prenant en compte les bouleversements géopolitiques, l’assomption d’un totalitarisme islamiste conquérant s’appuyant sur l’explosion démographique des pays du sud, alertent des dangers de immigration non contrôlée, remettent en cause l’angélisme progressiste, la viabilité du modèle des sociétés béatement ouvertes et multiculturalistes.

C’est justement le refus des mesures préconisés par ce que Gilles Kepel appelle comme les islamistes l’extrême droite, qui conduira demain à la fracturation irréversible de notre société, à la victoire des islamistes, possiblement rendue possible, si rien n’est fait, par le désarmement moral, intellectuel, législatif des peuples européens.

https://gollnisch.com/2017/05/24/avant-quil-ne-soit-trop-tard-monsieur-kepel/

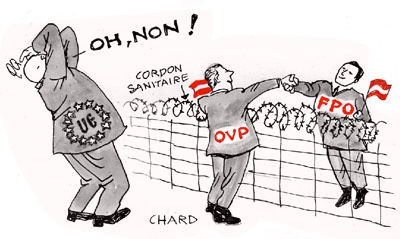

Pour Viktor Orbán, il est clair que la résolution votée le 17 mai par le Parlement européen (393 voix pour, 221 contre et 64 abstentions) pour demander le déclenchement de l’article 7 contre son pays est principalement motivée par son refus des quotas d’immigrants clandestins. L’article 7, qui peut priver un pays membre de ses droits en cas de violation des principes fondamentaux de l’UE, nécessitera toutefois l’unanimité de tous les autres gouvernements. La Pologne a déjà promis qu’elle s’y opposerait.

Pour Viktor Orbán, il est clair que la résolution votée le 17 mai par le Parlement européen (393 voix pour, 221 contre et 64 abstentions) pour demander le déclenchement de l’article 7 contre son pays est principalement motivée par son refus des quotas d’immigrants clandestins. L’article 7, qui peut priver un pays membre de ses droits en cas de violation des principes fondamentaux de l’UE, nécessitera toutefois l’unanimité de tous les autres gouvernements. La Pologne a déjà promis qu’elle s’y opposerait.

Les élites politico-médiatiques européennes pensaient peut-être pouvoir reprendre un peu leur souffle après la défaite de Marine Le Pen aux élections présidentielles françaises, mais il n’en sera pas ainsi.

Les élites politico-médiatiques européennes pensaient peut-être pouvoir reprendre un peu leur souffle après la défaite de Marine Le Pen aux élections présidentielles françaises, mais il n’en sera pas ainsi.