religion - Page 73

-

Une histoire de la laïcité (entretien avec Guillaume Bernard)

-

Malgré Macron, les Sentinelles toujours debout

Même à Montpellier où des "Sentinelles" ont rappelé le 10 mai 2017 soir devant la Préfecture que l'esclavage qui avait été aboli en 1848 reste une triste réalité contemporaine avec la Gestation Pour Autrui (GPA), pratiquée, tolérée ou facilitée avec la circulaire Taubira de 2013. La repentance a des limites et la cohérence serait d'abolir la GPA sous toutes ses formes.

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

-

Islam-islamisme : comprendre avec l'islamologue Johan Bourlard

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, islamisme, religion 0 commentaire -

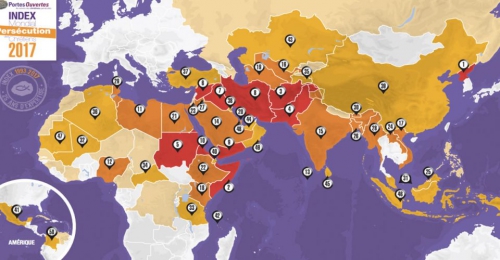

Plus de 200 millions de chrétiens persécutés dans le monde

Depuis des mois nous relayons dans nos colonnes les persécutions que subissent quotidiennement de par le monde les chrétiens.

Le Vatican dénonce désormais publiquement une situation insupportable à plusieurs niveaux : liberté religieuse ; culturel ; ou encore la persécution et la discrimination.

Déjà en 2014, le cardinal Parolin (numéro 2 du Saint-Siège) pour sa part « a dénoncé publiquement devant le même auditoire les exactions d’une « atrocité inouïe » commise par « l’État islamique » : « meurtres de masse, décapitation de ceux qui pensent différemment, vente des femmes sur le marché, enrôlement des enfants pour les combats, destruction des lieux de cultes ». Rappelant qu’« il est licite d’arrêter l’agresseur injuste » pour l’Église « mais dans le respect du droit international », il a une nouvelle fois appelé à l’urgence de l’engagement de la communauté internationale pour une solution politique. »

Jean-Marie Guénois faisait un point « géopolitique » sur la situation dans un article du Figaro du 22 octobre 2014.

Nos publications montrent malheureusement que la situation s’est aggravée depuis. Vous en trouverez trace sur ce lien.

Ce lien vers la carte datée de janvier 2017 vous donne également son commentaire.

Vous trouverez ici un extrait en français du rapport 2017 sur la persécution des chrétiens

Enfin pour suivre au jour le jour et recevoir les synthèses vous pouvez consulter le site de l’Observatoire de la christianophobie

http://www.infocatho.fr/plus-de-200-millions-de-chretiens-persecutes-dans-le-monde/

-

« Si les chrétiens étaient cohérents, ils voteraient tous pour Marine Le Pen »

Clotilde Libert, 39 ans, secrétaire de circonscription FN à Dunkerque, mariée, 9 enfants (dont un enfant africain adopté), déclare à La Croix du Nord :

Clotilde Libert, 39 ans, secrétaire de circonscription FN à Dunkerque, mariée, 9 enfants (dont un enfant africain adopté), déclare à La Croix du Nord :« J’ai rejoint l’UDF, puis Christine Boutin et ensuite Philippe de Villiers. Je tournais autour du FN car ce vote était tabou chez les chrétiens. Mais un jour je me suis dit que si c’était ce parti qui incarnait mes idées, alors je devais les soutenir. Ce n’est pas un coup de colère anti-système, j’ai toujours eu la même colonne vertébrale ».

Et ce n’est pas seulement sur la position concernant la famille qu’elle se sent proche du FN.

« Quand mon immeuble brûle, je sauve mes enfants d’abord. Les élus délaissent leurs administrés pour s’occuper d’autres populations dont ils n’ont pas la charge ». « Je ne pensais pas revoir des camps en France ». « Des racistes, il y en a dans tous les partis. Au FN, ils ne sont pas en responsabilité ».

« Je n’ai jamais connu autant de fraternité qu’au FN ». « On y trouve toutes les classes sociales et on sait mieux que dans les presbytères qui est au chômage, qui n’a pas rempli son frigo… »

« Je suis bannie depuis que j’ai affiché ma proximité avec le FN. Lorsque les membres de l’Emmanuel auquel j’appartenais l’ont su, je me suis fait insulter. Chez les scouts, on nous sollicite moins. Je me suis auto-bannie aussi, je reste pratiquante mais dans une petite église où je reste au fond sans chercher à m’engager. »

« Si les chrétiens étaient cohérents, ils voteraient tous pour Marine Le Pen ». « Notre éthique sociale est héritière de la doctrine sociale de l’Église ». « Travail le dimanche, homme jetable : voter Macron est-il compatible avec la foi chrétienne ? »

Au FN, un seul point sur lequel elle ne déroge pas par rapport à sa foi : son attachement au pape François, qui ne fait pas l’unanimité au sein de son parti.

« Je le défends car il n’est pas toujours compris. Il accueille des migrants au Vatican, mais un petit nombre adapté à la taille du pays ».

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, religion 0 commentaire -

Etre catholique est compatible avec le vote FN

Le Prisme, blog tenu par des élèves du lycée Stanislas (Paris), passionnés par la politique, l'économie, la géopolitique et la philosophie, se demande si FN et catholicisme sont incompatibles. Extraits :

"Le but de mon propos n’est nullement d’identifier le catholicisme et le Front national. Ce serait absurde dans la mesure où le premier est une religion, quand le second est un parti politique. [...] Non, l’objet de ce papier est de répondre à cette question : y a-t-il une incompatibilité fondamentale entre l’enseignement de l’Église et le programme du Front national ? Ou plus directement : peut-on être catholique et voter Front national ?

A voir la constance avec laquelle l’épiscopat français attaque le Front, on pourrait en douter. Ainsi Mgr Olivier Ribadeau-Dumas estimait dans La Croix « un certain nombre de ses idées sont clairement en opposition avec l’Évangile et avec la vision chrétienne de la société ». Dans un article paru dans la revue jésuite Projet intitulé « Aux chrétiens tentés par le Front national », l’argument-massue, censé priver durablement les catholiques de toutes vélléités concernant le parti de Marine Le Pen, était formulé ainsi : « Comment être d’accord avec un programme politique si manifestement hostile aux étrangers ? ». Tel est le reproche premier adressé au FN : sa volonté de restreindre l’immigration, d’expulser les clandestins et d’appliquer la préférence nationale, apparemment contradictoire avec la parole du Christ « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » (Jn 13, 34).

Notons en premier lieu que le véritable enseignement de l’Église sur l’immigration n’est nullement la préconisation d’un accueil inconditionnel et illimité des étrangers. L’Église au contraire a une position juste, réaliste et responsable, posant que le droit à l’immigration ne peut être limité que pour des motifs graves et objectivement fondés relevant du bien commun. Il est évident que le FN ne souhaite pas limiter l’immigration pour d’autres motifs que le bien commun national. Entrent en jeu ici des considérations de quantité et de qualité. L’immigration est d’abord une « question de taille », selon le mot du philosophe Olivier Rey. Accueillir un million de migrants comme l’a fait notre voisin allemand est objectivement irresponsable. Benoît XVI rappelait bien le devoir qu’ont les migrants de s’intégrer à leur pays d’accueil (« Les immigrés ont le devoir de s'intégrer dans le pays d'accueil, en respectant ses lois et l'identité nationale. »). [...]

Le Front national se pose en dernier rempart de la nation, ce que lui reproche aussi la revue jésuite, qui écrit : « Le patriotisme est un maître mot du Front national, il ne saurait en avoir l’apanage. N’est-ce pas plutôt le nationalisme et la préférence nationale qu’il proclame ? Ce nationalisme qui porte en germe les violences et les conflits : nous ne le voyons que trop, aux portes mêmes de l’Europe. » Si elle a raison de souligner que le Front national est un parti nationaliste, on aimerait avoir les arguments qui soutiennent l’affirmation que le nationalisme porte en germe les violences et les conflits. Il est d’usage de faire du terme « nationalisme » un repoussoir suffisant qui ne requiert aucune autre explication ni justification. Le nationalisme, c’est mal, un point c’est tout. Le FN lui-même, sous l’impulsion de Philippot, semble vouloir toute référence au « nationalisme » au profit du « patriotisme ». Pour revenir au nationalisme, on voit mal ce que ses détracteurs lui reprochent à moins de vouloir l’identifier imprudemment au nazisme ou au fascisme, erreur historique majeure. C’est la même disqualification morale qui est à l’œuvre lorsqu'on fait du FN un parti d’extrême-droite. S’il est vrai que son positionnement est à droite des Républicains censés constitués la droite actuelle (donc au sens strict à droite de la droite), le FN n’est assurément pas plus proche des idéologies nazies ou fascistes que ne le sont les autres partis français. Marion Maréchal-Le Pen explique ainsi : « [Parmi les caractéristiques du fascisme], il y a l'antiparlementarisme, l'autoritarisme et la doctrine basée sur la race. Nous ne répondons à aucun de ces critères. Moi je ne me considère ni d'extrême droite, ni fasciste et je trouve que c'est de la paresse intellectuelle de la part des adversaires. C'était une recommandation de Staline d'ailleurs aux communistes français, de dire : 'Traitez vos adversaires de fascistes'. On se base sur la morale et ainsi ça permet d'éviter d'aller sur le fond politique. » Classer le FN version 2017 à l’extrême-droite est d’ailleurs moins vrai que jamais, tant le positionnement idéologique du parti a évolué. Mais il semblerait que les préjugés concernant le FN – racisme, fascisme, anti-républicanisme, clichés que nous traitons dans notre article FN : pourquoi tant de haine ? – restent profondément ancrés dans l’inconscient collectif catholique...

Reprenons la « Note doctrinale sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique » offerte aux fidèles en 2002 par le cardinal Ratzinger alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, texte malheureusement magistralement ignoré de l’épiscopat français mais auquel l’abbé Grosjean a consacré son Mémoire. Ratzinger présente les « principes moraux qui n’admettent ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis » : refus de l’avortement et de l’euthanasie, respect des droits de l’embryon humain, protection de la famille fondée sur le mariage monogame et entre personnes de sexe différent, garantie de la liberté d’éducation des enfants, protection sociale des mineurs, et libération des victimes des formes modernes d’esclavage, droit à la liberté religieuse, et développement d’une économie au service de la personne et du bien commun, respect de la justice sociale, de la solidarité et de la subsidiarité, sauvegarde de la paix. En 2006, devenu pape, il énumère les principes non-négociables devant le Parti populaire européen, la droite européenne, les réduisant à trois : « protection de la vie dans toutes ses phases ; reconnaissance et défense de la structure naturelle de la famille – union entre un homme et une femme fondée sur le mariage – ; protection du droit des parents à éduquer leurs enfants ».

Reprenons la « Note doctrinale sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique » offerte aux fidèles en 2002 par le cardinal Ratzinger alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, texte malheureusement magistralement ignoré de l’épiscopat français mais auquel l’abbé Grosjean a consacré son Mémoire. Ratzinger présente les « principes moraux qui n’admettent ni dérogation, ni exception, ni aucun compromis » : refus de l’avortement et de l’euthanasie, respect des droits de l’embryon humain, protection de la famille fondée sur le mariage monogame et entre personnes de sexe différent, garantie de la liberté d’éducation des enfants, protection sociale des mineurs, et libération des victimes des formes modernes d’esclavage, droit à la liberté religieuse, et développement d’une économie au service de la personne et du bien commun, respect de la justice sociale, de la solidarité et de la subsidiarité, sauvegarde de la paix. En 2006, devenu pape, il énumère les principes non-négociables devant le Parti populaire européen, la droite européenne, les réduisant à trois : « protection de la vie dans toutes ses phases ; reconnaissance et défense de la structure naturelle de la famille – union entre un homme et une femme fondée sur le mariage – ; protection du droit des parents à éduquer leurs enfants ».Dès lors, il convient de réajuster les paramètres de la discussion sur la compatibilité entre le Front national et le catholicisme. Le FN respecte-t-il ces critères et spécialement les deux premiers principes non-négociables particulièrement clivants ? La récente passe d’arme entre Marion Maréchal-Le Pen et Florian Philippot sur l’avortement montre qu’une partie importante du parti de Marine Le Pen y est opposé, à contre-courant de l’opinion générale pour qui l’avortement constitue un droit fondamental. On ne retrouvait nulle opposition de la sorte dans le programme d’un François Fillon qui pourtant se dit opposé à l’avortement « en conscience ». Mais la conscience n’est-elle pas le critère essentiel de choix politique ? Jean-Marie Le Pen, lui, était opposé l’avortement mais l’épiscopat français, souhaitant absolument se démarque de toute proximité idéologique avec le fondateur du FN, ne trouva d’autre moyen que de mettre en doute sa parole : Jean-Marie Le Pen était opposé à l’avortement pour une mauvaise raison. Laquelle ? Il s’y oppose non pas parce qu’il défend la vie, mais parce qu’il s’agit de sauvegarder la nation. Ce reproche lui est adressé sur la base d’un slogan frontiste « Tuer l’enfant, c’est tuer la France ». Mais ce slogan diffère-t-il vraiment du mot de Saint Jean-Paul II « Une nation qui tue ses propres enfants n’a pas d’avenir » ?

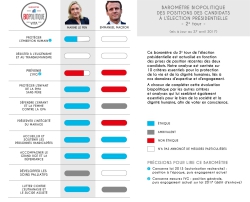

Sur l’opposition au mariage homosexuel, là encore le FN se place comme l’un des partis les plus en adéquation avec la Note du cardinal Ratzinger. Certes le Front national ne fit pas bloc contre la loi Taubira, certes Marine Le Pen ne se rendit à aucune Manif pour Tous, mais Marion Maréchal-Le Pen ou le SIEL, mouvement proche du Front, furent à la pointe de la contestation. Contre Macron, Le Pen se pose en seule défenseure authentique du mariage entre un homme et une femme, en proposant d’abroger la loi Taubira. Se pourrait-il que le million de défenseurs de la famille et de la filiation descendu dans la rue contre le mariage gay en 2013 renie leur combat soudainement en votant pour un candidat libéral-libertaire, promouvant la PMA pour les couples lesbiens ? La Manif pour Tous dans un communiqué n'a-t-elle pas qualifié Macron de "candidat ouvertement anti-famille" faisant "passer l'argent avant l'humain" ? Enfin, comment nier que, comme l’indique le baromètre d’Alliance Vita, institut pro-vie, il n’y a aucune comparaison possible entre Le Pen et Macron sur les sujets sociétaux, auxquels l’Église porte tant d’attention ? [...]"

Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, religion 0 commentaire -

Forte poussée de l’islamisation dans les entreprises

Un observateur attentif et de bonne composition ne pourrait que demeurer perplexe en constatant le peu de cas fait des dangers de l'islamisation par les principaux candidats en lice pour l'élection présidentielle en cours. Hormis le terne François Fillon prétendant ne s'en prendre qu'aux djihadistes et au terrorisme, et Marine Le Pen promettant la mise à genoux de l'islam radical, aucun candidat ne semble s'être sérieusement inquiété, même du bout des lèvres, de l’islamisation légale, massive et rapide, provisoirement pacifique, prospérant au vu et an su de tous et en passe de modifier en profondeur notre civilisation ou ce qu'a en subsiste. Il est fâcheux que ni les uns, ni les autres ne semblent avoir parcouru l'essai consistant paru aux éditions du Toucan en 2009, du chercheur universitaire américain, Christopher Caldwell, dont le titre et le sous-titre dispensent de commentaires : « Une révolution sous nos yeux. Comment l'islam va transformer la fiance et l'Europe ».

Après avoir appelé de leurs vœux le développement de la "diversité" en entreprise comme ailleurs, source d'infinies richesses nous affirme-t-on, de grands vrais ou faux naïfs feignent de découvrir l'irruption du « fait religieux », comme ils disent, dans entreprise sans jamais bien préciser ou le plus subrepticement possible, en quoi peut bien consister ce « fait religieux » qui empoisonne l'ambiance et la productivité de nombre d'entreprises.

S'agirait-il, par hasard, d'impétueux catholiques entonnant à temps et contretemps de vibrants Salve Regina ou Ave Maria sur leur poste de travail ou exigeant du poisson le vendredi au restaurant d'entreprise et des menus allégés durant le Carême ? Ou peut-être d'ardents Israélites clamant Shema Israël au détriment de leur fonction et de la patience de leur voisinage de travail ? Ou encore quelques disciples de Bouddha débitant des mantras au milieu de nuages d'encens et enquiquinant leurs collègues avec les vertus supposées du Dalai Lama ? Peut-être des Témoins de Jéhovah au prosélytisme apocalyptique un peu trop lourdingue ? Difficile de trancher à la lecture des nombreuses publications sur le sujet évoquant pudiquement une réalité du fait religieux dans l'entreprise. Inutile de prolonger cruellement le suspens car malgré les pudeurs de chaisières des grands média dont la fonction essentielle consiste à masquer encore et toujours et le plus longtemps possible, jusqu'à l'irréversibilité du processus, la réalité de la situation, chacun sait bien que c'est de l'inexorable montée d'une islamisation qui n’épargne guère plus les entreprises que la société civile qu'il s'agit.

Une islamisation galopante à l’assaut du monde du travail

Année après année, les enquêtes de l'Institut Ranstad et de l'Observatoire du fait religieux en entreprise (OFRE) démontrent et quantifient un affichage, sinon un étalage, de plus en plus manifeste des « convictions religieuses » au travail. Dans l'enquête de 2016, la dernière en date, Lionel Honoré, professeur des universités et directeur de l'OFRE, affirmait que 65 % des salariés interrogés certifiaient avoir constaté cette progression, contre 50 % en 2015 et 44 % en 2014. Les signataires de l'étude concèdent, sans doute à contrecœur, que « le plus souvent la religion impliquée est l'islam » pour ajouter benoîtement, sans doute terrifiés par leur audace : « même si toutes sont concernées ». Ah bon, lesquelles ? La lecture du compte-rendu de l'enquête ne nous renseignera pas à ce sujet.

La même étude révèle que les gênes occasionnées par la pratique mahométane ont fait plus que doubler en un an, passant de 8 % en 2015 à 18 % en 2016, ce qui s'avère extrêmement inquiétant pour l'évolution de la situation dans les années à venir et laisse présager des lendemains qui déchantent. En octobre 2014, l'Observatoire Sociovision avait démontré qu'en vingt ans, la part des croyants et des pratiquants au sein de la société française, toutes religions confondues, n'avait fait que régresser, passant de 60 % à 45 %. Mais, commente l'organisme Technologia, « cette proportion est aujourd'hui clivée : d'un côté, une majorité de catholiques âgés, de l'autre une faible proportion de baptistes (sic) et de jeunes musulmans dont 41 % ont moins de 30 ans ». On demeure sidéré devant le grotesque tour de passe-passe consistant à enrôler les baptistes qui n'en peuvent mais, avec les musulmans qu'il convient sans doute de ne pas "stigmatiser" seuls.

L'accélération du processus d'islamisation en cours dans les entreprises ne peut faire oublier que dès les années 1970 des constructeurs automobiles, tels Renault et Peugeot, concédaient déjà des aménagements horaires destinés aux musulmans en période de ramadan et installaient des salles de prière dans l'enceinte de leurs entreprises. C'était l'époque de la grande utopie de l'intégration et de l'assimilation auxquelles n'ont sans doute jamais cru les véritables instigateurs d'une colonisation de peuplement décidée dès les années 1970 par les maîtres du monde et symboliquement entérinée par la législation sur le regroupement familial. Oubliée la législation de 1905 sur la laïcité, modèle prétendument indépassable de neutralité dont il s'est vite avéré qu'il ne s'agissait que d'une machine de guerre contre le seul catholicisme. Mettre l'ensemble des cultes sur un pied d'égalité dans une nation alors essentiellement catholique ne revenait bien sûr qu'à affaiblir le catholicisme en le noyant dans une pluralité de cuites bénéficiant ainsi de fait, avant la lettre, d'une discrimination positive. Aussi vrai que l'arbre juge à ses fruits, les résultats sont là, flagrants, incontestables et il apparaît que le laïcisme militant loin de constituer un rempart contre l'islamisation n'aboutit finalement qu'à saper les fondements de la civilisation chrétienne pour ouvrir un boulevard à des croyances d'importation.Une bonne quarantaine d'années plus tard, Jean-Michel Lagarde le député-maire d'Aulnay-sous-Bois, commune de Seine-Saint-Denis, département colonisé s'il en est, président de l'UDI et démocrate pur jus, jusqu'alors jamais pris en défaut de conformisme, avouait au micro de France Info, face à Jean-Michel Aphatie, le 3 janvier dernier, l'omniprésence religieuse et les dérives communautaristes liées à l'islam dans l'usine PSA de la commune, précisant même que « la pratique trop poussée de l'islam à l'usine d'Aulnay-sous-Bois est à l'origine de la fermeture de l'usine en 2013 ». Réactions indignées des Jeunesses communistes, expertes sans doute en matière de liberté d'expression, sur les réseaux sociaux, et démenti indigné de Pierre-Olivier Salmon, porte-parole du groupe PSA n'évoquant que de vagues problèmes économiques, rejoint dans son indignation par l'inévitable CGT dénonçant une "saloperie".

La RATP, pépinière de fichés "S"

Quant à la RATP, officiellement Régie Autonome des Transports Parisiens et non, contre toute apparence, Régie Africaine des Transports Parisiens, l'entreprise française la mieux pourvue en individus fiché "S" si l'on en croit le quotidien Le Parisien, en

2013, un collectif de femmes salariées de ladite Régie avait choisi de s'exprimer par le truchement d'un enregistrement vidéo diffusé en ligne sur le calvaire enduré par la gent féminine dans cette entreprise très largement ouverte à la "diversité". Avant même de visionner l'enregistrement, il conviendrait de se poser et répondre à trois questions simples : qui conduit les rames du métro et du RER ? Qui les remplit ? Qui assure la maintenance des stations et matériels ? Les habitants d'Ile-de-France connaissent bien la réponse. Passons... Dénonçant les maltraitances de la part de certains de leurs collègues masculins « fanatiques religieux sexistes », les atteintes à la laïcité, les prières clandestines, les signes ostentatoires de leur pratique, les relèves non effectuées pour ne pas avoir à remplacer des femmes, ni devoir s'asseoir après elles sur le même siège - situation parmi tant d'autres révélant une frustration sexuelle véritablement pathologique - les courageuses salariées s'exposèrent à quelques quolibets et réactions virulentes mais surtout au lâche silence gêné du système politico-médiatique et de la direction de l'entreprise. Il faut dire que Pierre Mongin, le PDG de l'époque, parti depuis lors pantoufler chez GDF Suez en qualité de Directeur général adjoint n'a pas vraiment le profil de l'intrépide résistant. Issu en 1980 de la promotion Voltaire de l’ENA, tout comme Ségolène Royal, Dominique de Villepin, François Hollande et vice-président de la Fondation Agir Contre l'Exclusion (FACE), Pierre Mongin reconnu par ailleurs comme grand professionnel du transport et même encensé par la CGT, ce qui n'est jamais très bon signe, ne pouvait ignorer que le moindre soupçon d'islamophobie aurait définitivement compromis son transfert de la Régie communautarisée à l'un des fleurons du CAC 40 dirigé par Isabelle Kocher, ex-conseillère de Lionel Jospin, Premier Ministre. Ce petit monde consanguin du système ne souffre pas la moindre incartade et aucun de ses affidés ne peut s'offrir le luxe du courage, ni la moindre velléité d'indépendance d'esprit. Le maintien autour de l'assiette au beurre est à ce prix et les convives savent l'impérieuse nécessité d'y toujours penser sans jamais en parler.

Réflexions, conférences et brochures pour contrer l’islamisation

En avril 2010, Nicolas Sarkozy, Président de la république en fonction, invitait le Haut Conseil à l'Intégration (HCI) à mener une réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la république et notamment sur l'expression religieuse et la laïcité dans l'entreprise. Le machin accoucha bien entendu d'un rapport convenu rappelant la liberté de conscience, notamment en matière de croyances, à ne surtout pas confondre avec une liberté d'expression religieuse qui ne saurait être absolue. Il affirmait notamment que le règlement intérieur de l'entreprise peut prévoir des limitations de l'expression religieuse en rapport avec les obligations définies dans le contrat de travail, notamment concernant la nature des tâches à effectuer et les impératifs liés à la sécurité, l'hygiène et la santé.

À noter qu'une grande inégalité subsiste entre la fonction et les entreprises publiques et celles relevant du secteur privé. L'Etat laïc et indépendant des cultes, conformément aux prescriptions de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, reprise dans l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose en effet que : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure par conséquent, théoriquement tout au moins, l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte, en principe, toutes les croyances... ». Ces généreux principes imposent aux agents desdites administrations et entreprises publique de ne manifester d'aucune façon leurs convictions religieuses alors que les citoyens étant, eux, individuellement libres de manifester leur croyance ne sont pas astreints aux mêmes obligations. Subtilité, certes, mais d'importance. En mars 2013, la cour de cassation annulait le licenciement d'une employée de la crèche associative Baby Loup, implantée dans un quartier "populaire" (traduire "ethnique") de Chanteloup-les-Vignes, celle-ci refusant d'enlever son voile islamique. L'affaire initiée en 2008 par la salariée en question aboutit en 2013 à une annulation du licenciement au motif qu'il aurait été prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée. Même Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, déplora une décision remettant en cause le principe de laïcité.

Mais derrière cette agitation juridico médiatique, auront beau se multiplier les incantations à la laïcité, les outils de communication, les guides, les conférences, les formations, les sensibilisations, l'islamisation n'épargnera évidemment pas le monde du travail d'autant que nous n'avons pas à faire à une religion comme persistent à qualifier l'islam les observateurs les moins avertis. L'islam n'est pas une religion mais un système idéologico-religieux au service d'une théocratie totalitaire comme le rappelle l'islamiste Hani Ramadan, frère du très médiatique mais non moins ambigu Tariq Ramadan, un temps chouchou des plateaux télévisés et proche de l’UOIF (l'Union des Organisation Islamiques de France), lorsqu'il déclare : « L'islam touche tout autant l’espace public que la sphère privée [...] Il est religion et État, foi et loi, doctrine et mode de vie ; il comprend dans son système les principes d'un gouvernement et aussi des prescriptions de guerre, appelant les croyants au combat pour défendre leurs droits ». Lorsqu'il explique l'islam, ce grand défenseur de la charia, de la lapidation des femmes et autres préceptes d'un autre âge, islamologue patenté, récemment arrêté à Colmar et frappé d'une interdiction administrative de résider sur le sol français au motif de « risque à l'ordre public », sait sans doute de quoi il parle... Mais il n'est de pire sourd que celui qui ne veut entendre.

Arnaud RAFFARD de BRIENNE. Rivarol du 27 avril 2017

Lien permanent Catégories : actualité, France et politique française, immigration, religion, social 0 commentaire -

Des ecclésiastiques, dont des évêques, voteront Marine Le Pen

Le collectif Antioche réunit des prêtres et des religieux de tous âges, ruraux et urbains, à différents niveaux de la hiérarchie ecclésiastique, qui ont souhaité prendre leurs distances par rapport à l'hystérie électorale ambiante – qui n'a, hélas, pas épargné certains bureaux de la Conférence épiscopale. Il nous a demandé de publier le communiqué suivant:

La Conférence des évêques de France (CEF), tout en affirmant ne pas le faire, donne des consignes de vote aux catholiques français. C’est un fait puisqu’elle a dénoncé ouvertement un parti politique, et un seul. Son porte-parole l’a déclaré en 2015 : « la position de l'Église en France sur le Front national n’a pas varié ». Selon lui : « le rejet de l’étranger, le refus de l’accueil de l’autre, une conception et une vision de la société renfermées sur la peur, posent problème » et un « certain nombre de points développés par le Front national ne sont pas conformes à la vision que l’Évangile nous invite à défendre ». Il s’est fendu d’une déclaration bien orientée, dès le soir du 1er tour à 22h.

Nous ne discutons pas ce droit de dénonciation. Une question se pose, pour s’en tenir à l’enjeu du 2e tour de 2017. Qu’en est-il du programme de M. Emmanuel Macron, ultra-libéral oligarchique, mondialiste, transhumaniste, technocratique, anti-famille, européiste, euthanasique, abortif et eugéniste assumé ? Bon nombre de points ne sont pas plus conformes à l’Évangile ou aux principes non négociables de l’Église que chez son adversaire, en particulier si l’on en croit le Pape François et Laudato si’.

Une méthode honorable (et surtout courageuse) aurait été de rechercher le positif dans chaque programme proposé au vote des Français. Il aurait été possible ensuite, avec équité, d’énumérer les points négatifs de l’un ou l’autre candidats. Chaque catholique aurait été ensuite renvoyé à sa conscience d’adulte, pour faire son choix en toute responsabilité, sans être traité comme un mineur. Au lieu de cela, un discours flou, parfaitement tendancieux, mêle chantage moralisant et péché par omission.

Pourquoi ce « deux poids, deux mesures » ?

Force est donc de constater que les propos de la CEF se trompent de cible avec une régularité d’horloge depuis 30 ans. Ils ne sauraient donc plus ni mobiliser ni intimider quiconque, en tout cas pas nous. Nous ne regardons plus la télévision depuis longtemps, nous ne lisons plus vos déclarations, Messeigneurs… Nous étions à la Manif pour Tous et à la Marche pour la Vie et vous n’y étiez pas… La situation s’aggrave chaque jour. Nous partageons la souffrance d’un peuple que vous fréquentez bien peu. Tout cela interroge, pour parler votre jargon.

Voilà pourquoi, sans « appeler » à voter, ni « canoniser » personne ni aucun programme, sans donner de leçons de morale à quiconque, sans jouer sur la peur, soucieux du bien commun politique dans le « moindre mal », nous disons paisiblement que nous voterons pour Mme Le Pen dans deux semaines.

Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, religion 0 commentaire -

Macron veut « une nouvelle structure [qui] permettra de relancer les principaux chantiers du culte musulman en France »

Jacques Bompard dénonce la laïcité selon Macron :

"Deux jours après le premier tour des élections présidentielles, la qualification d’Emmanuel Macron au second tour frappe encore de stupeur ceux qui ont lu son programme. Alors qu’un policier s’est fait tirer deux balles dans la tête par un djihadiste sur les Champs-Elysées, le candidat du « pensez printemps » appelle de ses vœux la construction d’ « une nouvelle structure [qui] permettra de relancer les principaux chantiers du culte musulman en France ». Prisonnier de son idéologie mondialiste où l’homme est interchangeable et sans identité, Emmanuel Macron oublie que l’Islam est une religion de conquête.

Alors que celui qui veut être prendre la place de François Hollande sur le siège présidentiel préfère son idéologie à la protection des Français, il est légitime de s’inquiéter . « Aujourd’hui, les formations d’imams en France sont presque inexistantes. Résultat : environ 300 imams exerçant en France sont payés par des gouvernements étrangers (Algérie, Maroc, Turquie ) », souligne Macron. Que propose-t-il contre ses ennemis des Français ? Une simple et éventuelle fermeture des mosquées radicales et une dissolution des associations concernées. Mais nulle part, la responsabilité d’un chef d’Etat ne se fait sentir. A aucun moment, Emmanuel Macron n’ose dire que la seule réponse envers les diffuseurs de propagande djihadiste est l’expulsion immédiate de notre territoire.

A cette montée d’un islam radical, Emmanuel Macron veut opposer les pseudos valeurs de la République. Or, depuis des décennies, notre système n’a plus de valeur à proposer auxquelles adhérer : toutes ont été vidées de leur substance. Le relativisme ambiant a déconstruit l’identité française à cause de ce qu’il nomme lui-même une « absence de culture religieuse ». Que les Français ne s’y trompent pas, la seule protection qu’offre Emmanuel Macron est celle d’un « bouclier républicain » usé."

Lien permanent Catégories : actualité, anti-national, élections, immigration, islamisme, magouille et compagnie, religion 0 commentaire -

Terres de Mission #29 : Qu’est-ce que le populisme chrétien ?