Ce lundi, le passage de François Fillon chez Jean-Jacques Bourdin aura eu l’avantage de simplifier la prise de décision des catholiques dans leur vote.

Pour cette partie de l’électorat français, il n’y a plus de débat à avoir sur le sujet Fillon. En effet, la religion que professent les catholiques est un tout. Le catholique adhère à tous les dogmes, sans restrictions, et se soumet au Catéchisme de l’Église catholique. Sinon, il ne peut pas s’affirmer catholique, la règle est simple : ce n’est pas une religion à la carte. De même que le nudiste non pratiquant n’est pas nudiste, le catholique non pratiquant n’est pas catholique. Simple bon sens.

Cela étant, examinons un point important : Benoit XVI, dans Sacramentum Caritatis, rappelle, au point 83 « […] le respect et la défense de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle, la famille fondée sur le mariage entre homme et femme, la liberté d’éducation des enfants et la promotion du bien commun sous toutes ses formes. Ces valeurs ne sont pas négociables. »

Qu’ajouter de plus ? Ces points non négociables étaient déjà énoncés pour qui veut les chercher dans de nombreux textes papaux, que ce soit chez Paul VI, Jean-Paul II ou bien Pie XII, pour ne citer qu’eux.

Or, qu’avons-nous ici ? Un candidat qui, au nom du « progrès », refuse de revenir sur la recherche embryonnaire et rappelle avoir toujours été fer de lance de ce « progrès ». Un candidat qui refuse de revenir sur le mariage homosexuel (l’argument du changement des conséquences sur la filiation est un leurre : le principe d’égalité devant la loi fera sauter la filiation simple). Un candidat qui s’affirme être à titre personnel contre l’avortement mais refuse la moindre modification de la loi.

Un candidat très timide sur le délit d’entrave à l’IVG : « Si les sites sont en contradiction avec les lois républicaines, ils doivent être interdits. »

En somme, un candidat qui va à l’encontre de tout ce en quoi les catholiques croient.

Mais alors, comment se fait-il que des groupes comme Sens commun et le PCD soient ralliés à François Fillon, ainsi qu’un nombre important de catholiques ?

Cela s’explique par le leurre économique. L’économie est devenue, dans notre société consumériste, l’alpha et l’oméga de la politique française. Chaque personne, chaque électeur n’est plus qu’un maillon au service de l’économie française. Plus personne n’a de place particulière, chacun est remplaçable. Il est temps de remettre cet outil à sa place. Parce que c’est bien un outil, pas une finalité. La finalité, c’est le bien commun.

Fillon promet-il de grands changements économiques ? Et alors ? Nous sommes légitimes à douter qu’un parti responsable de la situation actuelle, sous le diktat de l’Union européenne, puisse changer quoi que ce soit. Et quand bien même il le pourrait, que nous importent trois points de croissance en plus quand plus de la moitié des mariages, où deux adultes se promettent fidélité, finit par un divorce avec les conséquences constatées au quotidien sur les enfants. Que nous importe l’augmentation du pouvoir d’achat quand l’eugénisme est possible jusqu’à la veille de l’accouchement d’enfants extraordinaires ?

L’économie est-elle tout ce que le catholique a à proposer à notre société ? Est-ce réellement primordial ? Est-ce en centrant la société sur l’argent que la religion catholique a fait la France ? Recentrons cette campagne sur les réels fondamentaux, c’est-à-dire d’abord sur la famille. Nous n’oublions pas cette sentence : « Quand la famille va bien, c’est toute la société qui se porte bien. »

Thomas Valmenier

http://www.bvoltaire.fr/catholique-impossible-de-voter-fillon/

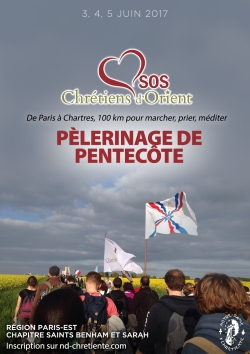

Les 3,4 et 5 juin prochain rejoignez les milliers de marcheurs lors du pèlerinage de Pentecôte !

Les 3,4 et 5 juin prochain rejoignez les milliers de marcheurs lors du pèlerinage de Pentecôte !