Entretien avec Ludovine de La Rochère

« Familles je vous aime » sous ce titre en forme de déclaration d'amour, Ludovine de La Rochère, présidente de La Manif Pour Tous, vient de publier un véritable manifeste de la résistance à la dissolution de la famille et de la société. Monde&Vie l'a rencontrée.

Quel est l'objet de votre livre et pourquoi le publier aujourd'hui ?

Plus que jamais, il y a lieu d'expliquer et de rappeler, à temps et à contretemps, l'importance de la famille pour les personnes et pour l'ensemble de la société, en essayant de renouveler la vision que nous en avons et celle de l'acte politique la concernant.

Dans votre livre, vous faites la différence entre « la » famille et « les » familles, selon la nouvelle terminologie choisie par le ministre lui-même. En quoi cette différenciation est-elle importante ?

C'est Laurence Rossignol, en effet, qui a changé le nom du ministère de la famille pour en faire celui « des familles ». Ce changement exprime sa volonté de promouvoir, parallèlement à la conception traditionnelle de la famille fondée sur la filiation père-mère-enfant, d'autres manières de vivre ensemble sous le même toit découlant du choix de personnes, de même sexe ou de sexes différents, avec des enfants qui ne sont pas nés de leur union. On présentera comme une « famille », par exemple, un couple qui a acheté un enfant en payant une mère porteuse et s'est engagé à s'en occuper or, un tel couple constitue un foyer, mais il s'y trouve deux pères ou deux mères - ce qui n'est pas nécessaire à l'enfant - et il y manque un père ou une mère - dont il a, au contraire, fondamentalement besoin. Tout cela n'est pas fondé sur la réalité de notre humanité, mais sur l'utilisation et le détournement de techniques. Une telle structure ne correspond pas à la filiation réelle de l'enfant, ni à ce qui est le plus souhaitable pour lui. En appelant son ministère « ministère des familles », Madame Rossignol promeut ces autres manières d'organiser et de « créer » artificiellement une famille. Les pouvoirs publics se désintéressent ainsi de la famille au sens classique et actuel du terme, alors que plus de 75 % des enfants vivent avec leurs deux parents.

Vous soulignez en effet dans votre livre que 73 % des couples mariés restent unis. D'où vient alors que le mariage soit tellement décrié dans les milieux officiels et présenté comme un archaïsme ?

Dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, et notamment de responsables poli* tiques, la famille est un heu d'injustice qui transmet des inégalités, notamment entre homme et femme. Aux yeux de ces responsables, l'inégalité et l'injustice consistent aussi à dire à un enfant qu'il est un garçon ou une fille. Se laisser imposer son identité sexuelle et accepter de rentrer dans la filiation père-mère-enfant constituerait selon eux une, entrave à notre liberté et la famille fondée sur la filiation père-mère-enfant correspondrait donc à un schéma archaïque, à la fois inégalitaire, injuste et liberticide.

Qu'en est-il des familles « recomposées » après un divorce ?

Ces familles sont recomposées du point de vue du nouveau couple qui s'est formé, mais l'enfant lui-même ne vit plus dans sa propre famille, qui s'est, elle, décomposée. Sans porter de jugement, force est de constater que ces situations diffèrent de la famille traditionnelle et ne sont pas sans conséquences.

Vous insistez dans votre livre sur l'importance du couple. Au contraire, comme vous le rappelez, l'ancien ministre de la famille Dominique Bertinotti, par exemple, privilégiait l'enfant par opposition au couple parental. Par volonté d'affaiblir le mariage ?

Cette opposition dénote une tout autre conception de la famille. On fait mine d'être centré sur l'enfant, que l'on prétend placer au cœur de la famille, mais en réalité l'on crée autour de lui un univers instable, puisque ce n'est plus le couple - c'est-à-dire ses parents - qui est à l'origine de la famille. Sous prétexte de veiller à l'équilibre de l'enfant, l'on feint de croire que ceux dont il a le plus besoin, son père et sa mère, sont sans importance, puisqu'ils peuvent être remplacés par un beau-parent, voire par une deuxième personne de même sexe. L'inter-LGBT voudrait même que l'on puisse mettre auprès de lui autant de parents qu'on le souhaite. En réalité, les besoins les plus élémentaires de l'enfant sont complètement évacués. D s'agit d'une conception totalement nouvelle aussi de la parentalité (un terme lui-même nouveau), conçue comme un choix de se considérer comme parent et enfant, uniquement fondé sur l'affectif et la volonté. On mise tout sur ce lien affectif, qui est pourtant d'autant plus fragile qu'il n'est pas cohérent avec le biologique, le culturel, le social, le spirituel, etc. Au contraire, dans la filiation au sens classique du terme, il existe une cohérence entre toutes les dimensions de la personne humaine et du lien parents-enfant, qui le rend solide. Même si je ne vois plus ma mère et que je suis brouillé avec elle, elle restera ma mère et je pourrai toujours la retrouver, même à la fin de sa vie. C'est toute la différence avec le simple lien affectif. Or, l'enfant a besoin de cette solidité et de cette stabilité, comme il a besoin d'un schéma psychique qui corresponde à la réalité de son origine. C'est en cela que la PMA pose problème, de même que la GPA on voit très bien à travers les débats sur l'anonymat du don de gamètes à quel point la filiation inconnue est une source de souffrance.

Vous souhaitez sortir du schéma habituel de la politique familiale - allocatif et fiscal, écrivez-vous -pour prendre en compte les champs juridique, éducatif, anthropologique et bioéthique. Mais n'est-il pas dangereux de laisser l'État s'immiscer davantage encore dans la famille ?

À vrai dire, c'est ce qu'il fait déjà, très fortement et sous un prisme idéologique. L'État prend beaucoup de décisions - en matière de bioéthique, de santé.. -, sans jamais tenu-compte de leurs conséquences sur la filiation, ni sur la famille, donc de leur impact humain. Ces sujets - tels que la PMA - ne sont traités que sous leur aspect technique, alors qu'ils concernent les personnes et les liens qui les unissent, la famille et finalement la société elle-même, qui est une famille de familles. Pourtant l'État ne développe aucune vision d'ensemble de ce que pourrait être une politique familiale. Au contraire, beaucoup d'actions sont conduites à rencontre du respect de la famille. Celle-ci n'est pas une fin en soi, mais, placée à l'articulation entre la personne et la société, elle reste la cellule dont tout enfant et tout jeune a besoin pour se préparer à être autonome et adulte, avant de la quitter pour éventuellement fonder ensuite sa propre famille.

Lors de la récente primaire de la droite et du centre, Jean-Frédéric Poisson, seul candidat à vouloir l'abrogation de la loi Taubira, a réalisé un score assez maigre par rapport à ce que l'on aurait pu attendre d'une mobilisation des participants à La Manif pour tous. Cela n'affaiblit-il pas votre mouvement ? Finalement, entre les propositions d'Alain Juppé et celles de François Fillon, qui propose l'adoption simple par les homosexuels plutôt que l'adoption plénière, la différence n'est pas énorme, tous deux admettent que l'enfant puisse être élevé par deux personnes de même sexe...

La proposition de révision de la loi Taubira formulée par François Fillon est malheureusement très minimaliste. Mais elle permet que ce débat extrêmement important reste dans l'espace public et continue de faire l'objet d'une réflexion. La loi Taubira ne pourra pas être vraiment révisée ou abrogée si sa légitimité n'est pas remise en cause de manière permanente et ne fait pas l'objet d'un débat lui aussi permanent. Le danger serait que, « Fillonmania » ambiante aidant, certains en viennent à se dire que la position de François Fillon est finalement acceptable et qu'il vaut mieux en rester là. Or, humainement parlant, il n'est pas possible d'en rester là, puisque cela reviendrait à admettre que le mariage peut concerner deux hommes ou deux femmes - en contradiction avec le vrai sens du mariage -et qu'un enfant peut être élevé par deux personnes de même sexe, ce qui revient à le priver de père ou de mère pendant sa petite enfance, son adolescence et sa jeunesse. Un enfant n'a cure de ce qui est inscrit sur son état-civil, il a besoin d'une maman et d'un papa. Les propositions de François Fillon sont donc très insuffisantes, mais si Sarkozy ou Juppé avaient été élus lors de cette primaire, il serait sans doute plus difficile de continuer à débattre, informer et former sur le sens du mariage, le nécessaire respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de notre humanité, homme-femme et père-mère-enfant.

Eu égard à ses prises de position sur la famille et la société, il aurait évidemment mieux valu que Jean-Frédéric Poisson recueille davantage de voix, mais je crois que les observateurs ont compris que de nombreux votes se sont portés vers ceux qui avaient une chance d'être choisis à l'issue de la primaire et donc d'être demain président de la République. Autrement dit, les résultats obtenus par les candidats à la primaire ne reflètent pas l'état de l'opinion sur les questions du mariage, de la filiation et de la société. Plus généralement, les propositions de François Fillon concernant la famille, aussi bien du point de vue anthropologique que sous les aspects plus techniques, sont dépourvues de cohérence et de profondeur. Il y manque une vraie réflexion que le transhumanisme, notamment, mais aussi la logique matérialiste et le libertarisme qui prévalent depuis des années, rendent pourtant extrêmement urgente. Quand François Fillon dit qu'il faut mettre la famille au cœur des politiques publiques, c'est une belle déclaration, mais cela reste insuffisant c'est au cœur de la politique elle-même qu'il faut la placer, puisque la finalité de la politique, c'est l'homme ! C'est pourquoi La Manif Pour Tous continuera à travailler sans se décourager sur ces sujets.

Propos recueillis par Eric Letty monde&vie 12 janvier 2017

Ludovine de La Rochère, Familles je vous aime, éd. Pierre-Guillaume de Roux, 189 p., 18,90 €.

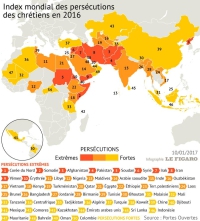

"[...] Dans 21 des 50 pays de l'index, 100 % des chrétiens sont persécutés. Nous effectuons un travail de recherche selon divers critères qui nous permet d'établir un score sur 100. Ce qui nous frappe, c'est l'augmentation des persécutions en Asie du Sud-Est. On parle beaucoup du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, mais en termes d'intolérance, le troisième foyer de l'Asie du sud-Est est en train de les rattraper. On observe par exemple une hausse de la violence en Inde (attaques, tabassages, femmes violées): on estime que 15 chrétiens y sont attaqués chaque jour. Les violences et l'intolérance envers l'Église augmentent aussi au Vietnam, au Laos, au Bangladesh, au Bhoutan. Il y a un retour du nationalisme et de l'identité majoritaire dans tous ces pays, qu'ils soient de tradition communiste, musulmane, hindouiste ou bouddhiste.

"[...] Dans 21 des 50 pays de l'index, 100 % des chrétiens sont persécutés. Nous effectuons un travail de recherche selon divers critères qui nous permet d'établir un score sur 100. Ce qui nous frappe, c'est l'augmentation des persécutions en Asie du Sud-Est. On parle beaucoup du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne, mais en termes d'intolérance, le troisième foyer de l'Asie du sud-Est est en train de les rattraper. On observe par exemple une hausse de la violence en Inde (attaques, tabassages, femmes violées): on estime que 15 chrétiens y sont attaqués chaque jour. Les violences et l'intolérance envers l'Église augmentent aussi au Vietnam, au Laos, au Bangladesh, au Bhoutan. Il y a un retour du nationalisme et de l'identité majoritaire dans tous ces pays, qu'ils soient de tradition communiste, musulmane, hindouiste ou bouddhiste.