Après avoir semé le désordre dans les rayons de plusieurs grandes surfaces, samedi 20 février, à Lamballe (Côtes-d’Armor), les agriculteurs continuent, ce mardi 23 février leurs actions pour dénoncer le manque de rémunération

de leurs produits.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Après avoir semé le désordre dans les rayons de plusieurs grandes surfaces, samedi 20 février, à Lamballe (Côtes-d’Armor), les agriculteurs continuent, ce mardi 23 février leurs actions pour dénoncer le manque de rémunération

de leurs produits.

C’est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui rêvent d’annuler la dette de notre pays d’un simple trait de stylo. Annuler la dette est nettement plus difficile quand on la doit aux autres, aux investisseurs institutionnels et internationaux plutôt qu’à ses propres citoyens comme c’est le cas au Japon par exemple.

Marc Rousset

Marc Rousset

L’indice CAC 40 a progressé de 1,23 %, au terme d’une semaine où ont ressurgi les inquiétudes liées à un grand retour de l’inflation dans les pays développés. Le Dow Jones a grappillé 0,11 %, mais le Nasdaq et le S&P 500 ont baissé respectivement de 1,5 % et 0,71 %. Les investisseurs apprécient les politiques monétaires laxistes pour tenter de raviver l’inflation et la croissance dans un monde déflationniste, mais beaucoup moins les risques réels d’inflation et de hausse des taux d’intérêt obligataires, ce qui les rend nerveux. Les banques centrales se montrent toujours accommodantes, mais leur position pourrait rapidement apparaître intenable ; elles pourraient être amenées à changer, plus rapidement que prévu, de braquet et de politique monétaire.

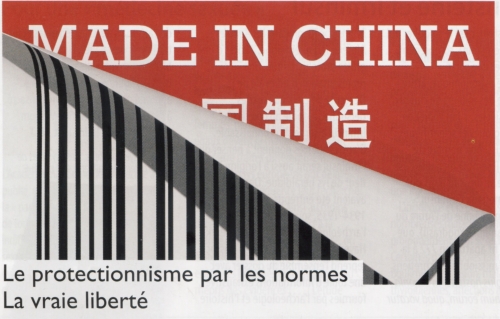

Les normes sont souvent envahissantes, mais elles peuvent constituer d’efficaces barrières protectionnistes - et protéger par là nos assiettes, nos élevages et nos éleveurs.

Il n’y a pas que l’automobiliste dans sa voiture ou le télespectateur sur son canapé qui souffrent des effets d'une sédentarité excessive. Il en va de même pour le porc ou la vache en stabulation entravée. L’animal a alors tendance à accumuler davantage de graisse dans ses tissus musculaires. Qu’à cela ne tienne ! La ractopamine est là pour arranger ce problème. Donnée à des animaux d’élevage, cette molécule, appartenant aux médicaments bêta-agonistes, diminue la teneur en graisse de leur viande. Dope à la ractopamine, un porc parvient a maturité en seulement trois mois, contre six a sept mois habituellement. Les trois quarts des pays du monde, dont la Chine, la Russie et l'Union européenne, en interdisent l'usage, tandis que l’industrie agro-alimentaire des États-Unis et du Canada y a largement recours - sauf pour la viande destinée à l’exportation. Ce type de norme est un exemple, parmi tant d’autres, de ces « barrières non-tarifaires » qui sont des cibles pour les promoteurs du libre-échange, en l’occurrence dans le cadre des négociations sur le Traité transatlantique.

Vu sur TVL via Fdesouche

L’Assemblée Nationale a voté le passage de 0,43% à 0,7% l’aide publique au développement (de 12 à 17 milliards d’euros) pour aider les pays en voie de développement.

Les Français se demandent souvent où passe leur pognon… Avec son ouvrage « URSSAF : un cancer français », l’avocat François Taquet donne quelques éléments de réponse. En effet, tous les ans dans le PME, 90% des contrôles opérés par les agents des URSSAF donnent lieu à un redressement. Et cela en vertu de lois de plus en plus incompréhensibles, de méthodes malhonnêtes et d’un pouvoir absolu : celui de sanctionner sans même passer devant le juge. Résultat, les Unions de recouvrement de la Sécurité sociale et des allocations familiales captent chaque année plus de 500 milliards d’euros, soit six fois les recettes de l’impôt sur le revenu. Pour François Taquet, les URSSAF se sont développées, tel un cancer, en échappant progressivement à tout contrôle…

https://www.tvlibertes.com/zoom-maitre-francois-taquet-urssaf-un-cancer-francais