Le « flux migratoire serait ténu » et « l’immigration rapporterait plus qu’elle ne coûte ».

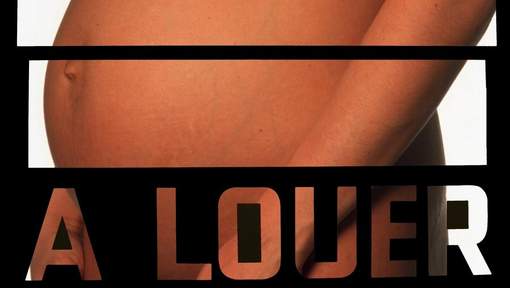

La propagande immigrationniste du gouvernement et des médias de l’oligarchie prétend deux choses : selon elle, le « flux migratoire serait ténu » et « l’immigration rapporterait plus qu’elle ne coûte ». Il ne s’agit là que de deux bobards aussi « savants » que mensongers. La réalité est autre : le flux d’entrée des immigrés est fort : de l’ordre de 180.000 à 200.000 personnes par an ; et le coût de l’immigration est considérable. Le consultant André Posokhow, diplômé d’expertise comptable, a chiffré à 16 milliards le coût sécuritaire de l’immigration pour le budget français : un chiffre facile à comprendre lorsque l’on sait que selon une déclaration du garde des Sceaux (Pascal Clément) du 16 septembre 2006 plus de 50% de la population carcérale en France est musulmane.

Sur ces 16 milliards, 7 milliards sont imputables aux dépenses du ministère de l’lntérieur, 4 milliards à celles du ministère de la Justice, 1 milliard à celles des collectivités locales. Il faut ajouter 1 milliard au titre de l’immigration irrégulière et 1 milliard comme conséquence de la sécurité privée sur les finances publiques.

Polémia

1/ – Les coûts directs de la sécurité

• Le ministère de l’Intérieur

Il sera retenu l’ensemble des coûts budgétaires pour 2011 des programmes du ministère de l’Intérieur pour la police et la gendarmerie avec les coûts de fonctionnement et les investissements qui ne peuvent manquer d’être affectés par l’immigration soit 16,805 Mds€. Les dépenses qui n’ont pas de rapport avec l’immigration – corps des pompiers, protection des personnalités, contrôles routiers, soit 2,70 Mds€ –sont retirées bien qu’une étude approfondie du taux d’accidents dans certains départements comme le 93 ou Paris pourrait infirmer cette prise de position. Le montant des coûts du ministère de l’Intérieur retenu pour l’étude s’élèvera donc à 14,105 Mds€.

Une statistique fait apparaître qu’en 2008 la proportion des étrangers détenus représentait 19,6% de la population carcérale alors que les étrangers représentaient 6,7% de la population française avec les clandestins. Le nombre des immigrés et descendants directs d’immigrés s’élève à 10,8M contre 4,5M d’étrangers soit 2,4 fois plus. Il convient d’ailleurs de noter qu’il ne semble pas que la délinquance des descendants directs d’immigrés soit inférieure à celle des immigrés de la première génération. Pour connaître la proportion d’immigrés détenus dans les prisons il faut affecter le ratio de 19,6% du coefficient de 2,4 soit 47%. Ce ratio correspond approximativement à un taux de surreprésentation des immigrés dans les prisons de 3 que nous étendons à la délinquance.

14,105Mds€ x 16,2% x 3 = 6,855Mds€

• La justice

L’aide juridictionnelle :

Le programme de l’aide juridictionnelle s’élève en 2011 à 0,312 Mds€. En appliquant la même méthode de calcul que ci-dessus on aboutit à un coût lié à l’immigration de 0,152 Mds€.

La protection judiciaire de la jeunesse :

Ce programme s’élève en 2011 à 0,757 Mds. Par application de la même méthode on aboutit à un chiffre de 0,368Mds€.

Le domaine carcéral :

Le programme carcéral du ministère de la Justice représente en 2011 un montant de crédits de paiement de 2,821Mds€.

En 2008 le quotidien américain Washington Post a constaté, dans un reportage paru dans son édition du mardi 29 avril, la surreprésentation des prisonniers musulmans dans le système carcéral. L’article, se basant sur des chiffres compilés par des responsables de la communauté musulmane, des sociologues et des chercheurs, estimait que 60% à 70% des détenus en France sont musulmans. A notre connaissance cette estimation n’a pas fait l’objet d’une réfutation de la part des autorités publiques ou des médias. Constatant que l’article ne vise que les musulmans et non les immigrés qui constituent une population plus large, nous retiendrons la fourchette haute, soit 70%.

Ce ratio appliqué au montant du programme carcéral aboutit à un chiffre de 1,975Mds€.

La justice judiciaire :

Les crédits de paiement de la justice judiciaire s’élèvent à 2,960 Mds€. En appliquant la même méthode de calcul avec un coefficient de surreprésentation de 3 on aboutit à un montant de 1,439Mds€.

Au total on arrive, pour le ministère de la Justice, à un chiffre de coût relevant de l’immigration de 3,934Mds€.

• Les polices municipales et la vidéosurveillance des collectivités locales

Un rapport de la Cour des comptes de juillet 2011 a fait le point sur les polices municipales.

Le nombre des policiers municipaux s’élève à 19.370 en 2010. Il faut y ajouter 1450 gardes champêtres, 5180 personnels de l’ASVP et 2330 membres du personnel de surveillance de la Ville de Paris, soit un total de 28.300 agents.

Ce rapport ne donne pratiquement aucune indication sur le coût de ces personnels. Il indique seulement que le coût de fonctionnement de la vidéosurveillance, qui s’élève à 300M€, représente le coût de 6500 policiers municipaux. Il apparaît possible d’en déduire que le coût total de ces personnels s’élève à 300M€ x 28300 / 6500 = 1,300Mds€.

À cela s’ajoutent les dépenses de fonctionnement de la vidéosurveillance : 300M€ et les investissements afférents : 300M€ de 2010 à 2012, soit 100M€ sur une année. Au total les dépenses de cette nature s’élèvent à 1,700Mds€.

Selon la même méthode de calcul que ci-dessus le coût lié à l’immigration se monte à 0,826Mds€.

• La sécurité privée

Le marché de la sécurité privée représente un chiffre d’affaires de 5,3Mds€ et s’adresse surtout aux entreprises. Le budget de l’Etat n’est affecté qu’indirectement au travers des comptes de charges de celles-ci et des pertes d’impôt sur les bénéfices.

Le calcul est le suivant : 5,3Mds€ (chiffre d’affaires de ce secteur économique) x 33,3% (taux de l’IS) = 1,750Mds€.

L’application du même mode de calcul que ci-dessus aboutit à un surcoût de 0,850Mds€.

• Le coût sécuritaire de l’immigration irrégulière

La monographie n° 27 de Contribuables associés présente les chiffres suivants qui s’appuient sur l’expertise de J.P. Gourévitch :

- structures de lutte contre l’immigration irrégulière : 0,085Mds€

- coût des reconduites : 0,674Mds€

- centres de rétention : 0,079Mds€

- délinquance de l’immigration irrégulière : 0,367Mds€

Le coût sécuritaire global de l’immigration irrégulière s’établit à 1,205Mds€.

Au final le coût sécuritaire de l’immigration s’élève à :

- ministère de l’Intérieur : 6,855

- ministère de la Justice : 3,934

- collectivités territoriales : 0,826

- sécurité privée : 0,850

- immigration irrégulière : 1,205

Total : 13,670 Mds€

2/ – Les coûts sécuritaires indirects

La revue Capital de mars 2013 a produit un article sur « Le vrai coût de l’insécurité en France ». Selon cette revue, qui soutient avoir puisé dans toutes les ressources disponibles : entreprises, consultants spécialisés, ministère de la Justice, services de l’Etat, Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales, ce coût, qui s’élève à 30Mds€, se décompose ainsi :

- particuliers : 5Mds€

- entreprises : 15Mds€

- secteur public : 10Mds€

En principe ce coût s’impute sur la richesse nationale. C’est le cas du coût pour les particuliers qui s’impute sur leurs revenus : vols de voiture, atteintes à la vie humaine, cambriolages, usurpations d’identité, etc. Ce que ce chiffre de 5Mds€ ne reflète pas ce sont les traumatismes personnels et les vies gâchées.

Pour ce qui concerne les entreprises on peut considérer que le coût de la protection a été pris en compte plus haut au travers de la sécurité privée. En revanche, le coût des agressions : vols en magasin, cyberattaques, fraude et vandalisme des transports en commun, qui est estimé dans l’article à 8,3Mds€, demeure à évaluer :

- Les vols en magasin et les cyberattaques représentent 6,1Mds€, soit un déficit d’impôt sur les sociétés d’environ 2Mds€. Selon la même méthode de calcul que ci-dessus, le coût s’élèverait à 0,972Mds€.

- Le vandalisme et la fraude dans les transports en commun s’élèvent au total à 2,2Mds€. Il s’agit d’argent public du fait du poids des subventions dans le compte de résultat de la RATP, de la SNCF et de toutes les sociétés de transports en commun. Selon la même méthode de calcul le surcoût serait de 1,069Mds€.

Dans le cas du secteur public les dépenses de protection ont déjà été abordées plus haut. En revanche, le coût de la malveillance informatique et du vandalisme dans les communes et les bailleurs sociaux qui pèse sur des comptes publics se monte à 1,520Mds€. Selon la même méthode de calcul le surcoût serait de 0,739Mds€.

Au total le coût budgétaire résultant de l’insécurité et fondé sur les chiffres de l’article de Capital, avec toutes les réserves à l’égard d’un article de presse mais qui sont vraisemblables, s’élèverait à 2,780Mds€.

3/ – Conclusion

Le coût sécuritaire en termes de finances publiques peut donc s’établir à :

- sur la base des chiffres du premier chapitre: 13,670Mds€

- sur la base de la revue Capital : 2,780Mds€

Total : 16,450Mds€

Il convient de souligner que ce coût contribue au déficit des finances publiques en général et à celui engendré par l’immigration. Mais cela relève d’une étude plus large.

André Posokhow

Diplômé d’expertise comptable

Auditeur et consultant

11/04/2013 http://www.polemia.com