Par Jérôme Serri, ancien collaborateur parlementaire et auteur de Les couleurs de la France Pour Jérôme Serri, les Gilets Jaunes désirent plus de France et sont particulièrement attachés au drapeau national. Mais les élites technocratiques ne semblent pas intéressées par cet emblème.

« L’Europe de la macronie ou celle de la populace »

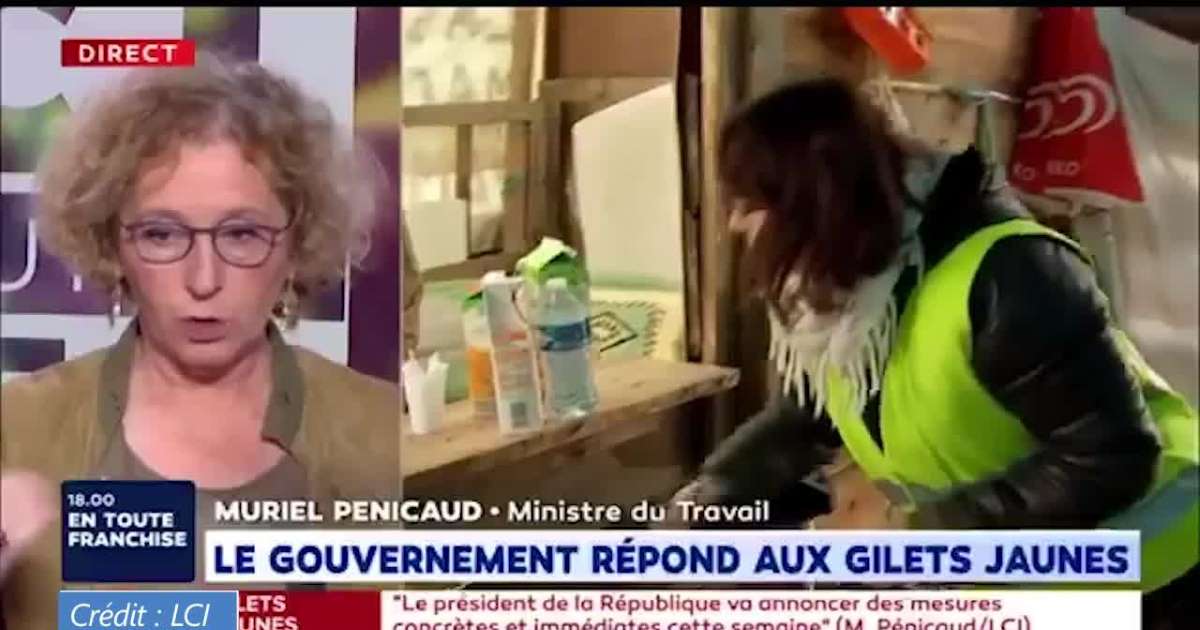

Dans les manifestations des gilets jaunes, sur tous les ronds-points où ils se rassemblent, flotte le drapeau tricolore. Aucun drapeau rouge, aucun drapeau noir ! Est-ce donc pour cela que Gérald Darmanin a osé parler de « peste brune » ? Quand on rêve de prolonger jusqu’en 2022 la confrontation du second tour de l’élection présidentielle, la tentation est grande de vouloir ancrer dans la tête des Français l’idée que l’attachement au drapeau de la Nation est malsain. Cela fait des années que dure cette intimidation qui entend amener nos compatriotes à faire le deuil de leur sentiment d’appartenance à une communauté nationale.

Avec cette injure, c’est la campagne de LREM pour une Europe post-nationale qui a commencé. « L’Europe de la macronie ou celle de la populace », voilà le choix dans lequel LREM entend enfermer les Français. Parions que l’insultante bêtise du ministre des Comptes publics aura un effet contre-productif dans les urnes. D’autant plus qu’elle rime avec le mépris auquel le chef de l’Etat a habitué les Français et qu’ils ont commencé de lui faire payer.

La France face à la technocratie

Au-delà des revendications d’ordre économique, il est clair que les gilets jaunes veulent plus de France et plus de République car ils sentent que ce sont là les conditions d’une plus grande justice sociale. Or, nos élites politiques sont prisonnières de la machine infernale montée par les technocrates hors-sol de Bruxelles qui n’ont que mépris pour la démocratie et la souveraineté des nations.

Le Président du Sénat, Gérard Larcher, invité du Grand Jury RTL /Le Monde au lendemain des manifestations du 1er décembre, a rappelé qu’il avait en 2015 remis un rapport au Président de la République intitulé La nation française, un héritage en partage. C’était après les attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher. Thomas Mann expliquait en 1933 que notre humanisme était le talon d’Achille de la démocratie parce que ses adversaires s’ingéniaient à retourner contre elle ses principes. Aussi préconisait-il de le « viriliser », c’est-à-dire d’en faire l’occasion de tous les courages, non le prétexte à toutes les lâchetés. En dénonçant le pacte de Marrakech, les gilets jaunes ont rappelé avec virilité à l’establishment européiste et immigrationniste que la nation française n’est pas un paisible « héritage en partage ». Elle est une communauté menacée dans sa cohésion par l’idéologie mortifère des droits-de-l’homme-illimités.

Ce même Président du Sénat déclara au lendemain de la mise à sac de l’Arc de triomphe par des casseurs : « Il faut sauver la République. Elle est aujourd’hui menacée ». Se souvient-on qu’en juillet 2014, briguant un second mandat, il prit comme slogan de campagne : « Le Sénat peut relever la République » ? Tragique ironie du sort, les trois années de son mandat furent ensanglantées par une vingtaine d’attentats et d’assassinats jusque dans son département. Il y a des slogans qu’il serait préférable de laisser dormir au fond des tiroirs.

Les couleurs du drapeau national, motifs de fierté ?

D’autant plus que depuis juillet 2014 se trouve sur son bureau, élaboré à sa demande, un programme de manifestations autour de la République, notamment en direction des jeunes. Il fallut à son directeur de cabinet, aujourd’hui retourné au Conseil d’Etat, trois ans d’inutiles réunions pour arriver finalement à un report sine die de toute manifestation autour de ce thème. Ce programme n’aurait pu bien entendu à lui seul relever une République abaissée depuis des années. Comment en effet une exposition montrant que notre drapeau est le seul au monde à avoir été peint, après Delacroix, par les plus grands noms de la peinture moderne, depuis les Indépendants jusqu’à l’Ecole de Paris, et donc le seul au monde à pouvoir s’enorgueillir d’être l’emblème de deux révolutions, l’une politique, l’autre esthétique, comment une telle exposition aurait-elle pu avoir l’ambition à elle seule de « relever la République » ? En revanche, elle était susceptible de restaurer chez les Français, notamment les plus jeunes, un salutaire sentiment de fierté nationale. Mieux, en découvrant que cette révolution de la couleur puis de la forme qui eut lieu en France fut, comme le souligna André Malraux, à l’origine de la résurrection de tous les arts du passé, sur tous les continents, les Français auraient pris conscience que notre identité, loin d’être une identité repliée sur elle-même, était une identité ouverte sur le monde.

Aujourd’hui, on nous dit « il faut sauver la République ». Hier, on nous disait « le Sénat peut relever la République ». Que pensez de ces déclarations quand celui qui en est l’auteur renonce avec une habile discrétion à un programme de manifestations qui avaient l’ambition d’affermir chez les Français le sentiment républicain d’appartenance à la nation ?

Admettons que ce projet fût sans intérêt et que des historiens de renom en aient salué à tort la qualité et l’originalité ! Oublions les Manet, Monet, Renoir, Cézanne, Seurat, Van Gogh, Derain, Matisse, Marquet, Braque, Léger, Dufy, Utrillo et bien d’autres qui sont l’honneur de notre pays, et demandons-nous si nos politiques, toujours prompts à invoquer l’importance de l’éducation dans la formation de l’esprit républicain de nos jeunes compatriotes, demandons-nous s’ils n’en sapent pas tout bonnement la possibilité en autorisant, voire en finançant, depuis des années, dans les jardins du Château de Versailles un « Vagin de la Reine », place Vendôme un « Plug anal », devant le centre Pompidou une « Sodomie » géante, dans la salle des Rubens du Louvre un « chaos de dalles funéraires », en Avignon la photo d’un crucifix plongé dans un bocal d’urine, au CAPC de Bordeaux des « scènes de masturbation » tournant en boucle sur des postes de télévision, à l’Abbaye royale de Maubuisson des tombereaux de sable déversés dans la salle capitulaire, sans parler de cette photo qui reçut le « coup de cœur » du jury de la FNAC de Nice parce qu’elle montrait un jeune homme, pantalon sur les chevilles, en train de s’essuyer les fesses avec le drapeau français.

Qui peut être assuré que, au-delà des revendications économiques, la colère des gilets jaunes ne vise pas le discrédit d’une élite qui s’est depuis longtemps déshonorée en applaudissant à la puérilité et à la vulgarité. Face à leurs gilets, comment ne pas se rappeler les « gilets rayés » commandés à l’inévitable Daniel Buren pour habiller en 2006, au Grand-Palais, des surveillants d’exposition assis au pied d’un Mickey géant fier de son érection.

« Et la liberté d’expression ?», s’indignent les imposteurs, toujours prêts à se victimiser. C’est là le talon d’Achille dont parlait Thomas Mann. « Liberté d’expression, oui, bien sûr ! » Mais ne l’abandonnons pas aux mystificateurs et permettons à ceux qui la mettent au service de l’esprit de l’exercer dans l’intérêt de tous.

Après avoir demandé sur le plateau de Cnews le montant du Smic à une députée LREM qui lui répondit : « Vous me posez une colle », un gilet jaune continua ainsi : « J’ai une autre question, Madame la députée, à vous poser. C’est très important : bleu-blanc-rouge, qu’est-ce que ça veut dire ? ». Jean-Marc Morandini qui animait le débat l’interrompit, mettant à son tour, comme le Président du Sénat, comme tant d’autres depuis des lustres, le drapeau tricolore sous le boisseau.

Pour que soit entendue dans toute sa justesse la demande légitime des gilets jaunes de plus de justice, il est urgent – à la veille des européennes – que nos responsables politiques comprennent enfin que cette demande est portée par une exigence, fondamentale, de plus de France, de plus de République, pour plus de démocratie ?

Jérôme Serri 22/12/2018

https://www.polemia.com/gilets-jaunes-bleu-blanc-rouge-jerome-serri/

Aristide Leucate

Aristide Leucate