La fraude sociale représente entre 2% et 3% des cotisations sociales totales par an, selon les informations du journal Les Echos. Le travail dissimulé en est la principale source.

La fraude sociale représente entre 2% et 3% des cotisations sociales totales par an, selon les informations du journal Les Echos. Le travail dissimulé en est la principale source.économie et finance - Page 363

-

La fraude sociale évaluée entre 7 et 9 milliards d'euros par an

La fraude sociale représente entre 2% et 3% des cotisations sociales totales par an, selon les informations du journal Les Echos. Le travail dissimulé en est la principale source.Faux numéro de Sécu, détournement de prestations, travail dissimulé... la fraude à la sécurité sociale représente entre 7 et 9 milliards d'euros en 2018, selon une note de l'Acoss, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, que Les Echos se sont procurée. Cela correspond à un taux de fraude s'élevant entre 2% et 3% du total des cotisations sociales.Dans le détail, la fraude au régime général, c'est-à-dire les cotisations versées à l'Urssaf (cotisations chômage et retraite complémentaire incluses), se chiffre entre 6,8 et 8,4 milliards d'euros, en augmentation par rapport à 2016 où elle était évaluée entre 6 et 7,5 milliards. Cette hausse résulte principalement d'une progression du travail dissimulé, qui représente plus des trois-quarts de ces montants et dont l'estimation a augmenté de 800 millions d'euros en deux ans.[...]En savoir plus sur bfmtv.comSur le même thème lire aussi:

La fraude sociale représente entre 2% et 3% des cotisations sociales totales par an, selon les informations du journal Les Echos. Le travail dissimulé en est la principale source.Faux numéro de Sécu, détournement de prestations, travail dissimulé... la fraude à la sécurité sociale représente entre 7 et 9 milliards d'euros en 2018, selon une note de l'Acoss, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, que Les Echos se sont procurée. Cela correspond à un taux de fraude s'élevant entre 2% et 3% du total des cotisations sociales.Dans le détail, la fraude au régime général, c'est-à-dire les cotisations versées à l'Urssaf (cotisations chômage et retraite complémentaire incluses), se chiffre entre 6,8 et 8,4 milliards d'euros, en augmentation par rapport à 2016 où elle était évaluée entre 6 et 7,5 milliards. Cette hausse résulte principalement d'une progression du travail dissimulé, qui représente plus des trois-quarts de ces montants et dont l'estimation a augmenté de 800 millions d'euros en deux ans.[...]En savoir plus sur bfmtv.comSur le même thème lire aussi: -

Vers l’apocalypse : stress tests bancaires « bidon » et entreprises « zombies »

Marc Rousset

Les « stress tests » bancaires de l’Autorité bancaire européenne (ABE), basée maintenant à la Défense depuis qu’elle a quitté Londres, sont du « bidon » intégral et ont été officiellement critiqués par la Cour des comptes de l’Union européenne, selon un rapport publié mercredi dernier. Une véritable bombe ! Les médias en ont, évidemment, peu parlé et continuent de nous endormir avec les sempiternelles litanies d’histoires de taux et de « QE » de la Fed, de la BCE, de l’arrivée de la juriste Lagarde qui va miraculeusement sauver les meubles.

Ce n’est pas l’ABE qui calcule les ratios mais, ce qui est ahurissant, les banques elles-mêmes avec des calculs opaques non vérifiés ! Les banques les plus fragiles, les banques restructurées, les banques grecques et italiennes surexposées aux risques sont exclues des tests. Le nombre des établissements soumis aux tests a été divisé par deux en sept ans, soit aujourd’hui seulement 48 banques, contre 90 en 2011, et dans seulement 15 des 28 pays de l’Union europénne. C’est la raison pour laquelle les banques Bankia BFA, Dexia et Banco Popular ont été déclarées en faillite après le passage des inutiles « stress tests ».

Ces tests « hors-sol », pour ne pas affoler les populations, s’intéressent seulement à d’hypothétiques petites récessions à venir et non aux dures réalités de krachs et de descentes aux enfers. Ne sont pas pris en compte, également, ce qui relève de l’escroquerie pour faux bilan, les créances douteuses, appelées benoîtement « crédits non performants », les risques réels de liquidités plus graves et plus probables que les tests axés uniquement sur la solvabilité, comme l’a fait justement remarquer la Banque centrale d’Angleterre, ni les taux négatifs, qui représentent un danger mortel pour les marges des banques. Ce qui permet de faire oublier les 20.000 emplois supprimés dans le monde à la Deutsche Bank, en quasi-faillite, une autre bombe en puissance en Allemagne.

La seule information intéressante de l’ABE, c’est que les banques devront mobiliser 135,1 milliards d’euros de capital supplémentaire d’ici 2027 (demain, on rase gratis !), soit une augmentation minimale des fonds propres de 24,4 %, pour respecter les nouvelles exigences de la BRI (Bâle III).

Comme seule réponse aux observations de la Cour des comptes, la très politique ABE n’a rien trouvé de mieux que de dire qu’elle va réfléchir à ses critères pour les prochains tests prévus en 2020. Quant à Édouard Philippe, il a éludé ces révélations embarrassantes et a simplement exhorté la Commission à défendre les banques européennes face aux banques américaines, tout en plaidant pour l’union des marchés de capitaux dans la zone euro, un rêve souhaitable mais ne pouvant être réalisé que par des gens sérieux.

Et, cerise sur le gâteau, les entreprises zombies sont parmi nous. La zombification de l’économie est en marche. Une entreprise zombie, c’est tout simplement une entreprise cotée en Bourse dont le bénéfice avant impôt et intérêt (EBIT) est inférieur aux intérêts à payer, c’est-à-dire une entreprise non rentable, même avec les taux ridicules actuels. Selon la BRI, les entreprises zombies représentent 10 % des entreprises cotées en Bourse. Les banques préfèrent continuer à les financer que de constater les pertes de créances douteuses dans leur bilan. On imagine l’explosion à venir de ces entreprises si les taux d’intérêt augmentent. En ce qui concerne les TPE et PME, c’est encore plus catastrophique puisque la BCE estime que 30 % d’entre elles sont des entreprises déficitaires en zone euro, contre 20 % aux États-Unis, avec une dette financière des entreprises supérieure à celle de 2008, et 25 % au Royaume-Uni.

C’est la raison pour laquelle Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, le plus gros fonds américain d’investissement au monde, parti de rien et détenteur, aujourd’hui, d’une fortune de 18,4 milliards de dollars, vient de déclarer : « Nous entrons dans un nouveau paradigme, vendez vos actions et achetez de l’or. » Quant à Kenneth Rogoff, ancien chef économiste du FMI de 2001 à 2003, il a pu dire : « Les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu’on ne le pense, mais finissent par s’effondrer beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine. »

-

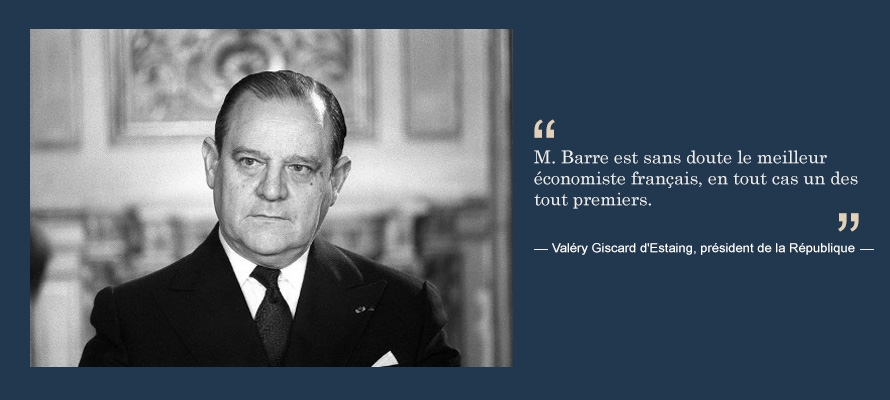

Valérie Bugault décortique le cas Raymond Barre ou la trahison des dirigeants français stipendiés de la finance anglo-américaine

Raymond Barre a été doublement remercié pour ses bons et loyaux services au monde financier anglo-saxon, lequel monde avait fermement décidé, une fois De Gaulle éliminé, de prendre la France pour cible.

Les financiers anglo-américains ont « récompensé » Raymond Barre, en tant qu’heureux continuateur de la doctrine Pompidou, d’avoir si bien et si efficacement agi pour étouffer la réforme de l’entreprise voulue par De Gaulle (alors appelée « participation »).

C’est ainsi que le fameux Barre a :

- reçu de l’argent sur un compte en suisse

- vu une spectaculaire avancée promotionnelle de sa double carrière « d’économiste » – doctrinologue stipendié – et de « politique ». Pour rappel, le monde financier anglo-saxon, dûment et fidèlement relayé par la haute fonction publique « française » compradore, a commencé à attaquer l’économie française dans le début de la seconde moitié des années 1970 (ma famille fut aux premières loges de ce nouveau concept de « ciblage » économique). Les aléas de la société Alstom énergie ne sont que les derniers sursauts de cette volonté de destruction du modèle politique et économique français qui avait émergé à la fin de la 2nde Guerre Mondiale par la grâce du CNR.

Or, si les réalisations du CNR n’ont pas réussi à pérenniser, sur la durée, l’entier contrôle de la politique monétaire et économique – indispensables au contrôle « politique » – de la France, c’est précisément parce qu’elles ont omis de réformer le concept d’entreprise. Car c’est par le moyen de l’entreprise anonyme hypertrophiée et des multinationales apatrides que les financiers ont finalisé leur contrôle sur le phénomène politique. En voulant remédier à cette omission fatale, De Gaulle a été chassé du pouvoir par la classe politique et les grands bourgeois qui détenaient – et détiennent toujours – le contrôle de la France.

A cet égard, les français doivent absolument conserver deux choses à l’esprit :

- ceux qui dirigent actuellement la France sont les émanations et descendants directs de ces mêmes « zélites » économiques compradores qui sévissaient au début du XXème siècle. Je recommande aux lecteurs curieux les nombreux ouvrages d’Annie Lacroix-Riz pour comprendre comment les collaborateurs de la 2nde Guerre Mondiale sont restés quasi intégralement au pouvoir après la guerre ; ce sont eux qui ont ligoté la France aux multinationales en l’intégrant à la CEE devenue UE. La collaboration des « zélites françaises », débutée au tout début du XXème siècle sous les auspices financiers anglo-américains, brillamment poursuivie sous ceux de l’Allemagne nazie puis, sans transition, sous ceux de la collaboration atlantiste, est en cours de reconquête de sa ligne initiale : la collaboration financière totale, qui se cache sous les oripeaux du modèle anglais de « règlementation ».

- ces mêmes personnalités troubles qui ont fait de la trahison des intérêts de la France leur cheval de bataille se saisissent actuellement de la « nécessaire » réforme de l’entreprise pour aller encore plus loin dans la disparition du modèle politique, économique et sociétal de la France et de l’Europe continentale en le « fusionnant » (mot pris au sens propre et figuré) au monde financier anglo-saxon. Ainsi, ce n’est plus seulement le droit civil qui disparaît en tant que droit commun mais encore les particularités françaises et continentales du droit commercial, matérialisé en 1807 par le Code de Commerce napoléonien. Du droit et de la justice, en tant que recherche collective de la vérité, il ne doit plus rien subsister ! Telle est la volonté de nos maîtres financiers anglo-saxons qui visent, sans relâche, à l’élaboration d’un gouvernement mondial ploutocratique.

Que tous les prétendus « économistes » et « juristes » qui conservent une once de bon sens et l’idée de l’intérêt commun – gage de démocratie et de liberté – se dressent contre toute cette vilénie, ce complot contre les peuples et contre la liberté. Car la sanction de l’inertie sera la disparition non seulement d’un modèle politique, mais aussi et surtout de la civilisation elle-même !

Valérie Bugault est Docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, analyste de géopolitique juridique et économique.

Valérie Bugault est Docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, analyste de géopolitique juridique et économique. -

L’impasse libérale par Philippe Arondel

Franck Abed

Philippe Arondel, économiste et philosophe, a travaillé au bureau d’études de la CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens). Il est actuellement l’une des voix de Fréquence protestante dans l’émission culturelle quotidienne Midi Magazine. Il a publié plusieurs ouvrages dont L’homme-marché. Son dernier essai lui donne l’occasion de revenir sur le libéralisme, et de contredire l’affirmation selon laquelle le capitalisme et le catholicisme peuvent faire bon ménage.

Dès la première page du livre, pour introduire son propos, il nous soumet une pertinente interrogation : « Et si, sans en avoir toujours une perception aiguë, nous nous dirigions, lentement mais sûrement, vers une sorte de fin de l’histoire où la marchandise dicterait sa loi à toutes les relations humaines, sur fond de société du spectacle mortifère? » En réalité, les observateurs ayant une saine vision de l’actualité savent que nous vivons déjà dans cette époque, qui érige l’insupportable marchandisation de l’homme en valeur fondatrice. Heureusement que l’Eglise, par la voix des Papes et de sa Doctrine Sociale, avait critiqué avec véhémence dès le XIXe siècle le libéralisme, tout en proposant une autre vision de l’économie : une économie au service de l’homme, de tous les hommes, de tout l’homme.

En définitive, ce n’est donc pas par hasard qu’Arondel pose une deuxième question qui fait écho à la première : « Et si, à chaque instant, via les scansions improbables d’une économie libérée de toute tutelle éthique, nous étions les témoins effarés de l’émergence d’une société de marché visant ni plus ni moins à en finir avec une certaine anthropologie humaine souvent affublée du terme méprisant et polémique de traditionnelle ? » Non seulement, nous sommes les témoins impuissants et les victimes de ce changement de paradigme imposé par les libéraux (au sens large et convenu du terme), mais en plus rien ne semble pouvoir arrêter cette mécanique implacable.

Effectivement, la force de cette idéologie libérale, qui repose sur « un techno-libéralisme », est qu’elle apparaît de prime abord comme séduisante : elle semble en effet « entrer en étroite résonance, en inquiétante complicité, à chaque instant, avec ce qui irrigue l’imaginaire contemporain : sa soif irréfragable de s’émanciper de tous les ordonnancements sociaux et moraux faisant de lui, depuis des siècles, un animal social et politique capable d’autrui… et du bien commun ». En réalité, le libéralisme s’appuie sur une vision tronquée de la liberté humaine. Qui plus est, le libéralisme nie la nature humaine, car il oublie que « l’homme est un animal politique ». Ce dernier recourt aux normes, règles et structures pour fonder et évoluer sereinement dans la société.

L’auteur est par conséquent conduit à développer le propos suivant : « L’étrangeté du moment que nous vivons tient dans le fait - plus que difficile à penser jusqu’en ses conséquences les plus disruptives - que l’apologie indiscriminée de la subjectivité et de l’autonomie comme finalité ultime de tout existence aboutit, dans la pratique, à son contraire absolu : une massification pilotée par l’affreuse dialectique d’un droit trahi dans son essence et d’un marché au statut d’idole indéboulonnable. » Nous nous retrouvons pleinement dans cette puissante analyse.

L’objectif du livre se voit alors clairement exprimé : il s’agit de « faire prendre conscience de la possibilité d’en finir avec la marchandisation de nos vies et l’aliénation qui en découle, et ce, à la condition expresse que nous sachions déconstruire subtilement les articulations subversives du discours libéral, en dynamiter les présupposés, notamment utilitaristes ». Nous pouvons dire que la finalité de l’auteur est atteinte, car il parvient avec une argumentation solide et circonstanciée à saper les fondements de l’idéologie libérale.

Quoiqu’il en soit, cette apparente victoire historique du libéralisme repose sur une vision biaisée de l’histoire, sur laquelle Arondel revient : « Sortis de leur enfance, après un long détour du côté des utopies sanguinaires, les hommes appareilleraient désormais pour les rivages sereins de la maturité. Une maturité qui prendrait la forme d’une économie de marché rendue à ses mécanismes d’horlogerie sophistiqués, à sa cybernétique spontanée, après des décennies de nuit bureaucratique et de pénuries tyranniques. »

De fait, le libéralisme n’est pas né avec l’apparition de l’internet, pas plus qu’il ne s’est imposé avec l’essor des autoroutes de la communication. Depuis son émergence, tout le monde ou presque ploie le genou devant cette pensée. Arondel écrit : « Jour après jour - depuis le tournant historique du début des années 1980 - l’idéologie libérale remodèle, selon ses canons traditionnels, l’espace économique, et imprègne les consciences les plus rétives, en tout lieu, en toute société, sans rencontrer d’autre résistance réelle que celle d’un christianisme social arc-bouté sur son discernement éthique. »

Pour comprendre les méfaits du libéralisme, il demeure important de connaître ce qui l’anime afin d’être en mesure de définir les impossibilités pratiques de cette pensée. Arondel pose le diagnostic suivant : « Le rêve secret qui est au cœur de l’utopie libérale - car il s’agit bien d’une utopie qui joue habilement de tous les registres du messianisme et du progressisme - n’est-ce point, en effet, celui d’un espace économique (modèle d’ailleurs de l’ordre social tout court) qui s’autorégulerait magiquement dans un processus complexe et ininterrompu d’ajustement automatique des intérêts privés ? » Il prolonge ensuite son raisonnement, que nous estimons très convaincant : « Plus encore que la liberté - qui est pourtant unanimement considérée comme son fondement originel et ultime - ce qui guide réellement la démarche libérale, depuis son aurore, c’est ce souci subversif d’une rupture radicale avec le péché originel du pouvoir : ce projet très cohérent, dans son horreur latente et toujours niée, d’une mercantilisation totale des rapports humains. »

Aujourd’hui, mais déjà hier aussi, nombreux sont les groupes de pression et d’influence désirant la mort des Etats. En conséquence, ils mettent tout en œuvre pour les affaiblir, dans le but de réduire leur influence au profit de structures supranationales. Nous ne sommes donc pas surpris de lire le propos suivant : « Ce modèle d’une société sans visage, matrice d’un ordre nouveau déconnecté du religieux, sera d’abord pensé comme le concurrent idéologique direct de l’ordre traditionnel, puis, très vite, par une logique conquérante, prétendra à l’hégémonie sur tous les terrains, qu’ils relèvent de la pratique ou du mouvement des idées. » Néanmoins, comme le précise très justement l’auteur, l’Etat reste l’organisation qui traverse le mieux les âges et les épreuves : « S’il est une structure politique qui, par-delà ses mutations imprévues, ses crises d’identité à répétition, semble avoir passé victorieusement l’épreuve du temps, c’est bien celle de l’Etat. »

La nature même du libéralisme vise en réalité à l’établissement d’une guerre « du tous contre tous » pour reprendre une formule connue. L’auteur le sait très bien car il stipule : « Les hérauts du marché ne théorisaient-ils pas tout, tout simplement, une sorte de guerre civile froide entre tous les acteurs de l’échange ? Les prophètes du laisser-faire/laisser passer ne se feraient-ils point, délibérément, les vecteurs intellectuels d’une forme extrême et particulièrement perverse d’anarchie : le désordre marchand ? » En ce sens, il est essentiel de lire ou relire la grande encyclique Rerum Novarum, où Léon XIII condamne autant «la misère et la pauvreté qui pèsent injustement sur la majeure partie de la classe ouvrière» que le « socialisme athée». Il dénonce pour les mêmes raisons de fond les excès du capitalisme, et encourage de ce fait le catholicisme social et le syndicalisme chrétien. Ce grand texte papal peut être considéré comme « une véritable charte fondatrice du catholicisme social » qui a marqué en son temps « une étape historique incontestable ».

En fin de compte, face à ce désastre provoqué par l’intrusion du libéralisme dans toutes les sphères de la société, les chrétiens, selon Arondel, ne peuvent rester silencieux ou passifs. Il écrit : « Comment les chrétiens, par un curieux souci de modération pouvant très vite rimer avec complaisance, pourraient-ils se désintéresser d’un domaine économique et social où se joue, quelque part, leur avenir spirituel ? Comment leur serait-il possible délaisser un terrain, certes semé d’embûches affreuses, pour vaquer à un moralisme évanescent, qui aboutit souvent au pire des désengagements ? » L’auteur constate et déplore que « les libéraux - surtout ceux qui ne se cachent pas de mener une révolution culturelle de grande intensité - n’ont pas, eux, ces états d’âme, et disent tout haut… ce qu’une certaine pensée unique laisse parfois échapper mezzo voce, comme à son insu. »

A l’heure où le libéralisme transforme totalement la société en lui imposant la marchandisation de l’homme, il est important de comprendre ce mal qui nous ronge, afin d’être en mesure de lui opposer des critiques pertinentes. L’ouvrage de Philippe Arondel participe à ce nécessaire travail intellectuel de décryptage et de condamnation du libéralisme. Cet essai ne s’embarrasse guère de formules alambiquées et faussement intellectuelles. Il est à la portée du plus grand nombre et cela lui confère une grande force. L’ubérisation de l’Homme est en marche, et l’auteur rappelle à juste titre que l’Eglise a développé depuis plus d’un siècle « une pensée sociale s’enracinant dans l’idée d’un Etat indépendant des féodalités économiques, et garant tant du bien commun que de la justice sociale. » Nécessaire clef de voûte qu’Arondel toutefois n’explicite pas, ni ne laisse deviner : pour que notre pays puisse retrouver un Etat qui défende à nouveau le bien commun - tous les hommes, en particulier les plus faibles et les démunis, et tout l’homme ! - il fautà la France son Roi Très Chrétien.

L'impasse libérale, Philippe Arondel, Editions Salvator, 180 pages, 18 euros

-

Loi Santé : vers la régularisation des médecins étrangers

La récente loi Santé s’est penchée sur le statut des médecins ayant obtenu leur diplôme hors de l’Union européenne. Ils seraient environ 4.000, et s’ils n’existaient pas, de nombreux hôpitaux auraient mis la clé sous la porte depuis longtemps.

Officiellement interdits d’exercer en France, ces praticiens (parfois apatrides ou réfugiés) sont toutefois employés sous diverses étiquettes dans notre service public hospitalier, avec un double avantage pour celui-ci. Une précarité de statut proche du siège éjectable qui les oblige à accepter les sujétions les plus pénibles, et une rémunération proche de celle d’une aide-soignante : pour lui-même, l’État accommode toujours les règles qu’il impose au privé.

Or, certains de ces médecins sont excellents, polyglottes parfois passés par les meilleurs services internationaux, avant que la situation politique de leurs pays ne les en chasse. D’autres ont reçu une formation réelle et validée, mais d’un niveau inférieur aux normes européennes. Certains, enfin, après quatre ou cinq ans d’études, ont purement et simplement acheté un coup de tampon à un fonctionnaire véreux et/ou auto-désigné à l’occasion d’un marasme politique.

L’évaluation de leur réelle aptitude à prendre en charge notre santé a fait l’objet de divers systèmes successifs (commissions, examens, recertifications, stages, etc.) dont l’incohérence et le télescopage ont plongé certains contingents dans le vide juridique et des situations inextricables.

C’est ce que que la loi Santé veut régulariser d’ici à la fin 2021, une commission (la dernière ?) allant être mise en place pour étudier leurs dossiers afin de certifier leurs niveaux de compétences et leur délivrer une autorisation d’exercice. Parfois à titre temporaire, le temps que la commission étudie leur dossier. Le cas échéant, un « parcours de consolidation des compétences » pourra être prescrit.

Quant aux nouveaux arrivants de pays hors Union européenne, ils ne pourront exercer en France qu’après avoir passé un examen, appelé de liste A, ou avoir étudié dans des universités européennes.

Mais comment les hôpitaux, déjà exsangues, financeront-ils l’augmentation de la masse salariale qui résultera inexorablement de ces dispositions ? C’est un autre dossier, et peut-être le plus épineux.

-

Fusion des régions : le fiasco des économies d’échelle

Soyons objectifs, il arrive qu’un média grand public publie de temps à autre de vraies informations novatrices et objectives. Ainsi, France Inter s’est récemment penchée sur les conséquences de la fusion, en janvier 2016, de plusieurs anciennes régions françaises.

22 régions existaient depuis 1970 en métropole. En France, l’aviez-vous remarqué, il est de coutume de réformer ce qui fonctionne correctement pour ne pas avoir à mettre en œuvre des réformes réellement utiles, mais demandant un vrai courage politique.

François Hollande, toujours inspiré et toujours content de lui, modérément atteint de réformite, crut cependant bon de les ramener à 13, ce qui, par la suite, ne lui porta pas pour autant bonheur en politique.

L’émission « Secrets d’info », de Jacques Monin et Cécile Hautefeuille, nous en conte les brillants résultats pour ce qui concerne, et à titre d’exemple, la monstrueuse région Occitanie. Issue de l’addition de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, elle est la seconde plus vaste région de France et s’étend des Pyrénées au Rhône en passant par le Massif central.

Le maître mot de ces fusions régionales, outre l’imitation servile, et habituelle en France, de l’Allemagne, c’est « économie d’échelle ». Comment fonctionnent les économies d’échelle ? Vous fusionnez plusieurs unités, administratives par exemple, et vous regroupez les services communs en un seul gros service « dégraissé ». C’est une idée de théoricien en chambre qui semble à première vue judicieuse.

Résultat pour la nouvelle Occitanie : une augmentation de 45 % des frais de fonctionnement.

Car Montpellier ayant perdu son statut de capitale régionale, il a été décidé que toutes les sessions plénières des élus auraient lieu là-bas, quatre fois par an. L’hémicycle de l’ancien hôtel de région de Montpellier étant trop petit pour accueillir tous les élus, les sessions plénières ont lieu au parc des expositions de Montpellier. Moquette, cloisons, sièges, bureaux, climatisation : il faut tout monter puis démonter, et ça coûte très cher.

L’Occitanie est immense ! Le nombre de kilomètres effectués par les agents a augmenté de 78 % en 2016, par rapport à 2015. Ainsi, la Lozère dépend désormais de Toulouse, bien plus éloignée que Montpellier.Pour se rendre aux commissions permanentes qui ont lieu à Montpellier, certains élus font huit heures de trajet aller-retour pour une réunion de travail de deux à trois heures. En 2017, les frais de déplacements des élus ont atteint 646.000 euros.

Cette fusion a mis en commun des personnels qui, à compétence égale, n’avaient pas les mêmes primes. Il a donc fallu harmoniser ces primes, et cela s’est fait par le haut. Coût de l’opération : près de 5,5 millions d’euros par an.

Et ainsi de suite ; les « économies d’échelle » se soldent en fait par des dépenses considérables et des complications imprévues. Éloigner les centres de décision de lieux d’application n’a rien de judicieux. Revenir en arrière serait souhaitable, mais à nouveau bien coûteux.

Bref, une usine à gaz, bien de chez nous, bien inutile, qui coûte un pognon de dingue.

Je me demande souvent comment la France tient encore debout. Simplement parce qu’il existe encore des gens de bon sens qui ne se soucient pas des économies d’échelle ! -

Ce que coûte Brigitte Macron à l'Élysée

Selon un rapport de la Cour des comptes, le budget de la Première dame de France s'élève à quelque 280.000 euros, mais il ne prend pas en compte toutes ses dépenses.Toutefois, la somme ne prend pas en compte les déplacements de Brigitte Macron en France ou ses voyages à l’étranger.Or, en 2018, «Mme Macron a effectué 15 voyages officiels à l’étranger aux côtés du Président de la République», notamment aux États-Unis ou pour la finale de la Coupe du monde en juillet en Russie.Elle ne comprend pas non plus les «services de la coiffeuse-maquilleuse de la présidence» qui sont évalués par la Cour à «un montant forfaitaire mensuel de 5.200 euros pour le compte de la présidence de la République». Ni sa protection ou les frais liés à son courrier.[...]

Selon un rapport de la Cour des comptes, le budget de la Première dame de France s'élève à quelque 280.000 euros, mais il ne prend pas en compte toutes ses dépenses.Toutefois, la somme ne prend pas en compte les déplacements de Brigitte Macron en France ou ses voyages à l’étranger.Or, en 2018, «Mme Macron a effectué 15 voyages officiels à l’étranger aux côtés du Président de la République», notamment aux États-Unis ou pour la finale de la Coupe du monde en juillet en Russie.Elle ne comprend pas non plus les «services de la coiffeuse-maquilleuse de la présidence» qui sont évalués par la Cour à «un montant forfaitaire mensuel de 5.200 euros pour le compte de la présidence de la République». Ni sa protection ou les frais liés à son courrier.[...]

En savoir plus sur sputniknews.comhttps://www.peupledefrance.com/2019/07/ce-que-coute-brigitte-macron-elysee.html

-

L’économie : une science ?

Marc Rousset, dans vos colonnes, stigmatise avec justesse et brillant les dérives financières : taux nuls ou négatifs, épargnants lessivés, statistiques douteuses, choix économiques aberrants… mais qu’en dit la science économique ?

Je ne crois plus depuis longtemps à cette science – une immense cuistrerie, bien plutôt. Le démontrer ? Autant prendre un bain de minuit dans le rail d’Ouessant. Outre les rentiers (oui, rentiers) de la profession, on se mettrait à dos les politiques, pour qui les économistes et leur prétendue science sont devenus des pères fouettards de l’opinion bien plus efficaces que les moralistes d’antan (DSK, Raymond Barre, salut à vous !).

Qui dit science dit lois ; lois inviolables assorties de corrections, de retours nécessaires à l’équilibre. Je ne vois, ici, pas d’autre loi à l’œuvre que l’expédient, la fuite en avant indéfinie. Sans lois, donc, pas de science ; pas de justice non plus ; rien que de la politique. La politique n’est-elle pas, comme l’aéronautique avec la chute des corps, l’art de repousser les corrections évidentes.

Retirez, mentalement, à la science économique tout ce qu’elle s’est approprié (souvent sous un vocabulaire cryptique) des disciplines et des métiers voisins : histoire, géographie, comptabilité, droit, administration, statistiques, commerce, spéculation, banque, manipulation monétaire (oublions ses singeries matheuses)… Que lui reste-t-il, alors ? Ai-je besoin de ses lumières pour savoir qu’un diamant est plus coûteux que le graphite de mon crayon ?

Ne soyons pas injuste. Elle nous a appris que le temps est de l’argent. L’un de ses fleurons est, d’ailleurs, la prise en compte du temps par un taux de décote des valeurs futures, éclairant ainsi nos grands choix. Quid, pourtant, si les taux de décote sont durablement nuls ou négatifs, comme de nos jours ? Le temps n’est donc plus de l’argent, patatras ! et tous ses savants calculs lui reviennent en pleine figure.

Aéroports de Paris, par exemple, comme la Française des jeux, garantissent des revenus quasi éternels. Décotés par un taux quasi nul, ces revenus confèrent à ces entreprises une valeur quasi infinie. Les vendre à un prix inférieur, les vendre tout court, ce n’est donc plus de l’économie rationnelle, c’est de la politique, de la politique pure. Une politique qui n’est peut-être même plus aux mains des politiques. De la politique, donc, ou autre chose…

-

Ni CETA ni TAFTA : Stop au libre-échange !

Communiqué de la Dissidence française :

Mardi prochain sera examiné à l’Assemblée Nationale le projet de ratification du CETA, traité de libre-échange global entre l’Union Européenne et le Canada. Négocié en coulisses, soutenue par la majorité LREM et le gouvernement Macron, ce texte a pour ambition de faire tomber les barrières douanières entre les espaces économiques européen et canadien, et de développer le commerce international au nom de l’idéologie du libre-échange.

Dans les faits, ce traité exposera notre économie – et en particulier notre modèle agricole – au dumping social, fiscal et environnemental exercé par les entreprises canadiennes qui ne sont pas tenues par les mêmes règles que les entreprises françaises. Le CETA prévoit également, dans la droite ligne des préconisations de la Commission Européenne, l’ouverture à la concurrence des services publics et donc, à terme, leur démantèlement. Pire, ce texte offrira la possibilité aux multinationales d’attaquer en justice les Etats grâce à un « Système de Cour sur l’Investissement » (ISC) : les lobbies financiers et industriels pourraient ainsi faire condamner des Etats souverains, coupables d’avoir adopté des mesures (nommées « barrières non-tarifaires ») qui entraveraient le commerce transatlantique (telles que l’interdiction des OGM, la prohibition des farines animales ou du glyphosate, et évidemment la mise en oeuvre d’une politique protectionniste). Il est par ailleurs évident qu’en accroissant les flux commerciaux et les exportations transatlantiques, et donc le transport naval de marchandises, ce traité contredit les ambitions prétendument écologistes du gouvernement.

En résumé, le CETA – à l’instar du TAFTA, le traité transatlantique UE/USA – constitue un texte éminemment favorable aux grandes multinationales au détriment des peuples européens, de nos entreprises et de notre agriculture. Contre cette logique libérale et mondialiste, la Dissidence Française propose l’abandon immédiat des négociations de ratification du CETA et du TAFTA, l’instauration d’une politique protectionniste et localiste qui favorise les circuits courts par la détaxation de proximité, qui protège nos entreprises de la concurrence déloyale en taxant les importations, et qui assure une relocalisation des activités économiques par une baisse drastique de la pression fiscale qui pèse sur les PME.

Pour la France et les Français d’abord !

-

Le plan de Salvini pour sortir de l'Euro

Entretien avec Claudio Borghi, économiste de la Ligue

Dans cet entretien réalisé fin 2017 et intitulée Comment vais-je vous conduire hors de l’euro, l’économiste de la Ligue, Claudio Borghi, dévoile les grandes lignes de la stratégie à adopter pour que l’Italie retrouve sa souveraineté monétaire.

Claudio Borghi est l’un des économistes anti-euro les plus connus d’Italie. Il est l’un des conseillers économiques de Matteo Salvini, vice-président du Conseil italien, ministre de l’Intérieur et leader de la Ligue. Élu député aux élections législatives de 2018, Borghi est également président de la Commission des finances à la Chambre des députés.

C’est lui qui a proposé l’instauration des « mini-BOTs », ces mini bons du Trésor émis sous forme monétaire, véritables bases d’une monnaie italienne parallèle à l’euro.Source : les-non-alignés.fr