économie et finance - Page 433

-

BLOQUONS !

-

La résistance dans le bon sens

Donald Trump a apparemment pris pour lui la vive dénonciation par Emmanuel Macron le 11novembre du nationalisme et guère apprécié l’invitation faite à la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Celle-ci, comme nous le notions, soutenait Obama et surtout, rappelait fdesouche, traite Trump de tyran - et accessoirement clame sa peur du FN. Cela expliquerait selon certains les tweets visant le locataire de l’Elysée envoyés mardi par le président américain. « Le problème écrit-il notamment c’est qu’Emmanuel Macron souffre d’une très faible cote de popularité en France, 26%, et un taux de chômage à près de 10%.» M. Trump suggère dans le même tweet qu’il n’est peut-être pas des plus habiles de la part de M. Macron de pourfendre le nationalisme dans un pays aussi nationaliste que la France, peuplé de Français fiers d’être Français…Progressistes ou nationalistes tous les occidentaux ont été cependant choqués par l’affaire Asia Bibi. Cette pakistanaise de confession chrétienne fut incarcérée pendant neuf ans dans le centre pénitentiaire de Multan par la justice de son pays pour blasphème, après avoir bu dans un puit réservé aux mahométans.

Donald Trump a apparemment pris pour lui la vive dénonciation par Emmanuel Macron le 11novembre du nationalisme et guère apprécié l’invitation faite à la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Celle-ci, comme nous le notions, soutenait Obama et surtout, rappelait fdesouche, traite Trump de tyran - et accessoirement clame sa peur du FN. Cela expliquerait selon certains les tweets visant le locataire de l’Elysée envoyés mardi par le président américain. « Le problème écrit-il notamment c’est qu’Emmanuel Macron souffre d’une très faible cote de popularité en France, 26%, et un taux de chômage à près de 10%.» M. Trump suggère dans le même tweet qu’il n’est peut-être pas des plus habiles de la part de M. Macron de pourfendre le nationalisme dans un pays aussi nationaliste que la France, peuplé de Français fiers d’être Français…Progressistes ou nationalistes tous les occidentaux ont été cependant choqués par l’affaire Asia Bibi. Cette pakistanaise de confession chrétienne fut incarcérée pendant neuf ans dans le centre pénitentiaire de Multan par la justice de son pays pour blasphème, après avoir bu dans un puit réservé aux mahométans.Asia Bibi a finalement été relaxée la semaine dernière et vit actuellement avec sa famille dans un lieu tenu secret car elle a été condamnée à mort par une fatwah des islamistes. Un appel à l’assassinat qui vise aussi son avocat, lequel a été contraint de fuir le Pakistan, le Pays des purs… Plusieurs personnalités qui avaient soutenu Asia Bibi sont également menacées par les fanatiques musulmans: le gouverneur du Pendjab qui avait pris fait et cause pour Asia Bibi a ainsi été tué par le garde du corps chargé de le protéger. L’émotion devant cet exemple d’hystérie antichrétienne est aussi exploitée par certains. C’est ce que rapportait un article de RT qui pointait la duplicité de la dénommée Ariel Ricker, directrice de l‘ONG Advocates Abroad (Avocats sans frontières), qui raconte qu’elle apprend aux immigrés clandestins («migrants») à jouer les chrétiens persécutés pour tromper les autorités… Or, ont expliqué les médias britanniques, information relayée en France, la peur des violences des barbus est précisément la cause du refus par le gouvernement de Theresa May d’accueillir en Angleterre Asia et sa famille, du fait de la forte diaspora islamiste originaire du Pakistan, du sous-continent indien, installée au Royaume-Uni.

Cette information est plus éclairante qu’un long discours sur l’état de dhimmitude des élites libérales en Europe et la réalité de la colonisation démographique du vieux continent. De Fous d’Allah, il était encore question hier avec la délégation menée par Edouard Philippe qui s’est rendue sur les différents lieux où se sont produits les sanglants attentats revendiqués par l’Etat Islamiste le 13 novembre 2015 (130 morts, plus de 400 blessés, souvent très grièvement). Une itinérance mémorielle qui a été utilisée par le gouvernement et ses relais pour expliquer que le danger peut aussi surgir de l’extrême-droite. En attesterait l’arrestation préventive de radicalisés de cette mouvance, de quelques pieds nickelés depuis le début de l’année.

Soucieux de polir son image et de rentrer dans le rang (?) après l’épisode d’un Mélenchon factieux bousculant policiers et magistrats, LFI a apporté sa pierre à l’édifice dans le lutte contre la Bête. Rendez-vous compte, des députés LFI auraient reçu des menaces dans leur courrier et Eric Coquerel s’est même fait entarter comme un vulgaire BHL par un militant de l’AF pour avoir exigé, comme le Medef, la régularisation et l’accueil des immigrés clandestins. En conséquence de quoi LFI a pris la tête d’une commission d’enquête parlementaire sur les groupuscules d’extrême-droite qui menaceraient la république. Tout cela est assez risible au regard des vrais périls qui pèsent sur notre pays, le devenir de notre nation et de notre peuple. Mais dans l’art de la diversion, le système peut souvent compter sur cette alliée de revers, la bonne vieille extrême gauche forcément républicaine elle…

Tout cela participe, comme nous l’avions prédit, du message subliminal assez grossier adressé au bon peuple à quelques mois des élections. Une lancinante musique de fond visant à assimiler le RN à la violence et sa défense de l’identité française au mal absolu, puisque le principal mouvement d’opposition se voit lui aussi affublé de l’épithète d’extrême droite par les commentateurs.

Extrême droite dont l’ombre maléfique planerait comme de juste sur le mouvement dit des des gilets jaunes – né en dehors des partis politiques mais qui a désormais le soutien au moins tacite, du PS, de LR, de LFI. Une brusque éruption qui n’est pas rassurante pour nos élites qui voit dans cette manifestation du ras-le-bol de la France périphérique. « Un mouvement de beaufs poujadistes et largement d’extrême droite » comme le résume sur tweeter le correspondant de Libération à Bruxelles et spécialiste des questions européennes Jean Quatremer, que l’on a connu tout de même plus finaud…

Certes, il est exact de dire que les thèmes qui sont mis en avant par les citoyens engagés dans ce mouvement spontané – dénonciation du racket des automobilistes et plus largement du fiscalisme confiscatoire – ont déjà été énoncés et labourés de longue date par le FN et maintenant le RN. Pour autant, Marine Le Pen le disait hier au micro de France Inter, elle ne participera pas aux manifestations prévues le 17 novembre, pour ne pas donner le sentiment d’une récupération politique, bien qu’elle les soutienne, estimant en outre « que la place d’un chef de parti n’est pas au sein des manifestations.»

La présidente du RN a rappelé au passage le rôle trouble des syndicats -CGT, FO, CFDT- qui ont déclaré que ce mouvement des gilets jaunes était infréquentable. « La CFDT comprend l’exaspération d’un certain nombre de salariés qui pour se rendre au travail ont un coût supplémentaire, mais elle ne soutient pas ces blocages qui sont récupérés politiquement par l’extrême droite », disait le patron de cette centrale Laurent Berger, lundi, sur franceinfo. Même son de cloche d’une CGT en plein déclin et de FO, en crise depuis la démission de Pascal Pavageau suite au scandale du fichage de certains responsables de ce syndicat. Pour ne rien arranger à son image, le train de vie somptuaire, très peu France d’en bas, de ses dirigeants vient d’être épinglé par de nombreux médias.

Les syndicats a estimé Marine, se sont «totalement décrédibilisés dans cette affaire (des gilets jaunes). » « Ceci démontre de quel côté de la rive ils sont. Ils sont du côté des élites, du système, ces syndicats qui sont main dans la main avec tous les gouvernement successifs depuis des décennies. »

Dans Le Figaro, Dominique de Montvalon posait la bonne question: « pourquoi les syndicats n’ont-ils pas pris eux-mêmes la tête de ce mouvement, en canalisant la colère populaire? Trois réponses: parce que leur image chez les Français est aujourd’hui terriblement affaiblie ; parce que leur poids réel dans la société n’est plus, et loin s’en faut, ce qu’il était il y a encore 15 ou 20 ans. Enfin parce qu’ils sont, eux aussi, déconnectés de beaucoup de préoccupations concrètes des Français, surtout celles des habitants – chômeurs ou pas – de la France dite périphérique. Ils sont un peu abasourdis et croisent les doigts en espérant un flop le 17 novembre. » Et bien nous nous pensons avec Bruno Gollnisch que nos compatriotes ont raison de résister! La parole doit être donnée au pays réel, qui a le droit de la prendre même (surtout) quand on ne lui la donne pas, même quand cela dérange les représentants du pays légal. Tout ce qui contribue à ébranler, pacifiquement mais résolument, ce Système antidémocratique qui a peur du peuple, qui entraîne la France vers l’abîme, va dans le bon sens.

https://gollnisch.com/2018/11/14/la-resistance-dans-le-bon-sens/

-

À défaut d'être un [méchant] populiste

Le 17 novembre, comme chacun commence à le savoir, un blocage du pays d'un type nouveau est prévu. Les automobilistes protestataires manifesteront leur exaspération face au prix de plus en plus lourd du carburant. Le public ignore de moins en moins d'ailleurs que, sur 100 euros dépensés pour un plein de super SP 95, le prix du brut représente seulement 27 %. Un peu moins de 15 euros rémunèrent le transport et la distribution.

Le 17 novembre, comme chacun commence à le savoir, un blocage du pays d'un type nouveau est prévu. Les automobilistes protestataires manifesteront leur exaspération face au prix de plus en plus lourd du carburant. Le public ignore de moins en moins d'ailleurs que, sur 100 euros dépensés pour un plein de super SP 95, le prix du brut représente seulement 27 %. Un peu moins de 15 euros rémunèrent le transport et la distribution.Mais, plus de 60 euros représentent les taxes, exactement 61 % de ce que paye le consommateur en France. Elles sont prélevées par l'État au titre de la TVA, bien sûr, mais aussi d'une fiscalité spécifique. La principale taxe pesant sur la consommation de carburants est la TICPE. En 2018, elle était fixée, hors majorations régionales, à 0,68 euros par litre pour le SP95, et 0,59 pour le gazole. L'accélération du rééquilibrage en cours entre gazole et essence a été la goutte de carburant qui a fait déborder la cuve.

Or, la TICPE constitue la 4e recette de l’État après la TVA, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Son principe de celle-ci remonte à 1925, époque où nos gouvernants découvrirent les diverses facettes la dimension politique de la question du carburant. Dès le mois de décembre 1917 ils avaient été contraints de demander à l'allié américain de leur allouer 100 000 litres d'essence sans lesquels les véhicules militaires seraient tombés en panne sèche. Mais jusqu'en janvier 1920, date à laquelle Clemenceau quitta la présidence du Conseil ils n'avaient en vue que l'intention punitive à l'encontre d'une Allemagne dont paradoxalement ils allaient renforcer l'unité. L'aspect confiscatoire des réparations les amena à mettre la main d’abord sur une partie de ce que les capitaux allemands possédaient dans les pétroles roumains de la Steaua Romana, et surtout sur les 22,75 % de l'ancienne Turkish Petroleum Company détenus par la Deutsche Bank. Cette participation fut attribuée à la France non par l'intérêt de son gouvernement mais par l'entregent de Callouste Gulbenkian.

L'exploitation des gisements de Haute Mésopotamie par cette société renommée Irak Petroleum Company allaient pourtant permettre l'édification de la Compagnie Françaises des Pétroles. Plus tard celle-ci fusionnerait avec le groupe des Pétroles d’Aquitaine pour devenir Total, l’une des plus grosses entreprises françaises.

Mais la plupart de nos politiques ne virent jamais dans ce dossier qu’un instrument financier de l’étatisme, – en dehors sans doute du général De Gaulle qui confia en 1944 la Direction des Carburants à un ancien chef des services spéciaux de la France Libre.

Mais aujourd'hui encore c'est beaucoup moins le rôle géopolitique de l'Or Noir que les recettes fiscales dont sa facturation, en fin de chaîne, permet de combler en partie les trous béants d'une dépense publique qu'on se refuse toujours à restreindre vraiment.

Or, l'une des raisons avancées en faveur de la fiscalité pétrolière se revendiquant du choix que l'État prétend avoir opéré en faveur d'une transition écologique.

Mais personne ne sait vraiment où nous mène celle-ci, sinon à plus de dépense publique.

Dans un pays qui se dit démocratique, le pouvoir se revendique, par définition du régime comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple [1]. Quand Céline disait : "par la vinasse" il manifestait déjà ses mauvais penchants. À défaut de s'identifier à une quelconque vague qui serait qualifiée de "populiste" (pouah !), et dont on voit mal ce qui la sépare du principe ci-dessus énoncé, l'auteur de ces lignes se demande si les choix dits écologiques méritent même l'étiquette de technocratie. Quoique péjorative, elle nous rassurerait au moins quant à la compétence, quant aux choix scientifiques, quant au sérieux de nos dirigeants quand ils nous parlent de transition écologique, qui nous semble plutôt le cache-misère d'un étatisme prédateur renforcé.

Ah comme on aimerait pouvoir dire à nos méchants populistes : pas la peine de bloquer nos routes le 17 novembre, n'ayez pas peur, vous êtes entre de bonnes mains. Hélas, la franchise de mon stylo se refuse à l’écrire.

JG Malliarakis

Pour soutenir L'Insolent et souscrire un abonnement payant cliquer sur ce lien.

Apostilles

[1] cf. article 2 § 4 et 5 de la constitution : "La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple."

-

Paris voulait subventionner une association d’aide aux immigrés… et pro-islamistes

Le 5 novembre, le conseil d’arrondissement du XVIIIe a approuvé l’attribution de 3 000 € à la Fasti (Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés). Son objectif est d’accompagner et soutenir les activités économiques d’une quinzaine d’artisans et couturiers clandestins du quartier de la Goutte-d’Or.

Pierre Liscia, conseiller d’opposition (sans étiquette) et seul élu à avoir voté contre, dénonce :

« C’est un coup de canif dans les principes républicains. Cette association, proche de la mouvance indigéniste, défend l’idée que la France mènerait une politique de “racisme d’Etat” et que la police organiserait des “rafles” de réfugiés. Par ailleurs, la Fasti tient un discours qui tend à valider les pires justifications des terroristes qui ont perpétré les attentats de 2015. J’invite les élus, qui seront réunis en Conseil de Paris à partir de mercredi, à un sursaut républicain. Et à voter en responsabilité ».

La Licra demande au maire de Paris, Anne Hidalgo, de renoncer à financer la Fasti :

« Si nul ne saurait contester la nécessité d’accueillir les migrants et de les aider à trouver en France le refuge qu’ils viennent y chercher, les pouvoirs publics ne peuvent le faire avec n’importe qui. Si le réseau Fasti a joué par le passé un rôle d’importance sur l’aide aux étrangers, ses prises de positions actuelles rendent choquante l’idée même de l’octroi d’une subvention d’argent public ».

La Licra rappelle les réactions officielles de la Fasti aux attaques islamistes de janvier, puis de novembre 2015 :

« Ces attentats sont la conséquence de la politique économique et sociale de la France qui paupérise toujours davantage les quartiers populaires, dans le cadre de discours médiatiques stigmatisants ».

La Ville de Paris a pris la décision de… reporter l’examen de la délibération.

-

L’œil du fisc va maintenant scruter les réseaux sociaux

« Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.

Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres,

Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres,

Et qui le regardait dans l’ombre fixement… »Victor Hugo, dans La Conscience, nous conte ainsi l’horrible périple du dénommé Caïn qui a fui Jéhovah et parcourt les déserts pour échapper au Dieu vengeur comme d’aucuns, aujourd’hui, tentent d’échapper au fisc. Il court au bout du monde, fait élever des barrières et des murailles et, finalement, se fait creuser une fosse.

Hélas pour lui :

« Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre

Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,

L’œil était dans la tombe et regardait Caïn. »Il avait tout compris, notre Victor, à cette nuance près que la conscience porte aujourd’hui un nom : elle s’appelle fisc. Et comme l’œil poursuit Caïn, le fisc nous flique du berceau à la tombe et même au-delà avec, dorénavant, la complicité très active de la technologie.

C’est une nouveauté que le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncée sur le plateau de l’émission « Capital » : le fisc va désormais surveiller les réseaux sociaux pour identifier les fraudeurs. « Nous allons pouvoir mettre les réseaux sociaux dans la grande base de données que vous avez vue tout à l’heure, c’est-à-dire la permissivité (sic) de constater que si vous vous faites prendre en photo de nombreuses fois avec une voiture de luxe alors que vous n’avez pas les moyens pour le faire, peut-être que c’est votre cousin ou votre copine qui vous l’a prêtée, ou peut-être pas », a-t-il annoncé.

Là, si vous le permettez, j’en reviens un instant à la littérature. Monsieur Darmanin parle de « permissivité ». C’est si cocasse qu’on ne peut que s’interroger : emploie-t-il le mot à dessein ou bien est-ce un lapsus révélateur des honteuses manœuvres qui se préparent ? Car, chers amis, la permissivité n’est rien d’autre que le dévoiement de la permission, le bras tordu à l’autorisation – deux mots qui eussent pourtant suffi, en principe, pour justifier la chose.

Le ministre lâche le mot – « permissivité » – défini ainsi par le dictionnaire : « Une tolérance exagérée qui peut conduire à l’anéantissement des règles de morale, de la bienséance, et de toutes sortes d’interdits acceptés par un groupe, une population, etc. »

Donc, les amis, vous avez compris ce qui vous attend : fini de faire les kékés sur Facebook ou Instagram, d’afficher des photos de restaurant étoilé quand on bouffe chez McDo, de multiplier les selfies sur le port de Saint-Tropez quand on dort au camping de la Rascasse languide et de se mettre en scène devant la vitrine de Vuitton quand on achète ses sacs chez Tati. Ça va aussi signer la mort du petit commerce ! Un exemple : qui voudra, maintenant, s’offrir les 20 minutes de frime à 89 euros en Ferrari ou en Lamborghini, sur les Champs-Élysées ?

Vous pensez pouvoir vous défendre ? Passer à confesse et battre votre coulpe : « Pardon, mais c’était pour de faux. Juste pour faire le kéké. » Malin, le fisc ne se laissera pas si facilement abuser. « Je constate d’abord que les Français, souvent, se photographient eux-mêmes sur les réseaux sociaux », a dit le ministre. « Ce sont vos comptes personnels qui seront d’abord regardés, par expérimentation, je le redis ici. La loi a été promulguée, nous les mettrons [les contrôles] en place sans doute au début de l’année prochaine en même temps que la police fiscale et en même temps que tout ce que la grande loi Fraude que nous avons présentée à la demande du président de la République se mettra en place dans les prochaines semaines. »

Voilà voilà… vous êtes prévenus.

-

L’extrême gauche du capital

A propos du gauchisme d'hier et du gauchisme d'aujourd'hui

Par Denis Collin

Ex: https://la-sociale.viabloga.com

Comme tout le monde, j’emploie souvent le terme « gauchiste » pour caractériser des courants très variés, aussi bien des courants politiques structurés comme le NPA que des courants plus informels, des black blocks » aux diverses variétés du « gauchisme sociétal ». Mais l’usage de ce terme est le plus souvent inadéquat et finalement obscurcit la compréhension des phénomènes politiques.

Historiquement, le gauchisme est défini comme tel par Lénine, dans un livre fameux, Le gauchisme maladie infantile du communisme. Les courants gauchistes brocardés par Lénine, avaient cependant peu de choses à voir avec ce que l’on désigne aujourd’hui par cette étiquette. Le gauchisme classique se situait à « l’extrême-gauche » du mouvement communiste. Comme les bolchéviks, il voulait le renversement du mode de production capitaliste et l’établissement du pouvoir de la classe ouvrière à travers les conseils ouvriers. Mais à la différence des léninistes, les gauchistes refusaient tout ce qu’ils considéraient comme de compromis avec l’ordre capitaliste. Ainsi ils s’opposaient à la participation aux élections des parlements bourgeois tout autant qu’au travail militant à l’intérieur des syndicats réformistes. Il faudrait faire une typologie des différents courants gauchistes : ainsi les « conseillistes » comme Pannekoek ou les spartakistes étaient-ils éloignés des disciples d’Amedeo Bordiga, mais tous se voulaient des marxistes purs et durs, des défenseurs d’un communisme fondé sur la lutte des classes, des militants intransigeants du prolétariat. Le gauchisme soixante-huitard et post-soixante-huitard n’a presque rien en commun avec ces courants. On les appelle « gauchistes » parce que c’est le qualificatif que leur a attribué Georges Marchais et avec lui le parti communiste. Certes, dans l’ensemble de ces courants qui se sont manifestés bruyamment en mai 1968 et dans les années qui suivent, il y avait de « vrais » gauchistes à l’ancienne. Mais ceux qui ont dominé la scène de la société du spectacle n’étaient plus l’extrême gauche du mouvement communiste, mais l’extrême gauche du capital. Mes amis « lambertistes » les appelaient « gauchistes décomposés » pour les distinguer du gauchisme honorable des années 1920. Ce nouveau gauchisme est celui qui se manifeste d’abord par un changement de terrain de la lutte. Les ouvriers étant considérés comme des réformistes incurables, on va leur trouver un substitut dans les « nouvelles avant-gardes larges à caractère de masse » qui sont constituées par la « petite-bourgeoisie radicalisée » issue des couches intellectuelles. Au sein des organisations d’ascendance marxiste, c’est Daniel Bensaïd, alias Ségur, membre du « bureau politique » de la Ligue Communiste qui sera le grand théoricien de ce changement de « sujet révolutionnaire » (il y a sur cette question un « bulletin intérieur », n°30, fameux dans l’histoire de la LC devenue LCR avant de se dissoudre dans le NPA).

De ces changements, toutes les conséquences seront tirées progressivement, au fur et à mesure que se déferont les derniers espoirs révolutionnaires. À la place de la lutte du travail contre le capital, on va mettre la lutte contre la domination patriarcale sous toutes ses formes, le patriarcat étant répandu dans toutes les classes sociales, on pourra construire des rassemblements interclassistes regroupant les fils à papa opprimés par leur riche père et les intellectuels « radicalisés ». Plutôt que de lutter contre un fascisme (au demeurant inexistant sauf sous des formes résiduelles), on va déclarer la langue fasciste, la vérité tyrannique et le post-modernisme va pouvoir déployer ses mille et une volutes enivrantes qui vont empester progressivement la vie universitaire. En tombant sur les écrits des années 70 de MM. Foucault ou Barthes, on se demande comment de telles sornettes ont pu être lues et écoutées dans l’enceinte prestigieuse du collège de France.

La lutte pour l’instruction pour tous étant déclarée « bourgeoise », nos nouveaux gauchistes vont apporter un concours remarqué à la destruction de l’école. Ainsi Alain Geismar, secrétaire général du SNESup en 1968, passa-t-il à « Gauche prolétarienne » qui s’adressait aux lycéens en ces termes : « ne dis plus ‘Bonjour Monsieur le professeur’, dis ‘Crève salope’ ». Il devait sans doute gagner là les titres qui en feront un conseiller très écouté d’un des pires des ministres de l’éducation nationale, le sinistre Claude Allègre. Le féminisme 2.0 des Caroline De Haas et tutti quanti, l’antiracisme raciste de Rhokaya Diallo et des « indigènes de la République », toute cette gadoue dans laquelle se roulent des petits-bourgeois en goguettes est l’héritière directe du « gauchisme décomposé » post-soixante-huitard.

Pourquoi cela a-t-il marché ? Parce que le capital non seulement s’accommode des rebelles aristocratiques mais encore les recherche, les développe et les subventionne. Car le capital est tout sauf un défenseur de la famille et de la tradition. Ceux qui ont pris la peine de lire le Manifeste du Parti de Communiste de Marx et Engels (1848) le savent car c’est écrit en toutes lettres. Mais nos gauchistes de l’extrême gauche du capital méprisent Marx, le combattent ou le travestissent quand ils font mine de s’en réclamer. Abattre toutes les limites morales et matérielles qui s’opposent au développement sans fin de l’accumulation, tel est l’objectif central de la politique du capital qui a trouvé un précieux concours dans le nouveau « gauchisme sociétal ». La substitution de droits individuels, plus délirants les uns que les autres aux droits collectifs imposés par la lutte des classes, quoi de mieux pour procurer au capital des soupirs de jouissance. Que François Ewald, maoïste et disciple de Foucault devienne conseiller du MEDEF et développe une « pensée du risque », c’est assez naturel.

Ces quelques remarques pourraient être développées et solidement étayées. Mais il s’en déduit immédiatement une conséquence : il est impossible de reconstruire un mouvement sérieux d’émancipation sociale, collective, de mise en cause du capital sans une rupture radicale avec toutes les formes de ce nouveau gauchisme du capital qu’on ne peut même plus qualifier de « gauchisme décomposé ». Toute concession aux sornettes LGBTQOO+, au féminisme absurdissime, à l’antifascisme d’opérette et à l’antiracisme raciste est une aide indirecte au lepénisme. Ceux qui se veulent les représentants du peuple et des travailleurs et ne comprennent pas cela vont droit dans le mur et y précipitent ceux qui les suivent.

Denis COLLIN – 5 novembre 2018

Articles portant sur des thèmes similaires :

-

Démission de Collomb, symptôme et accélérateur de la crise - 04/10/18

-

Quelles réflexions à propos de la PMA pour toutes - 07/08/18

-

Mitterrand et la mort de la gauche - 13/07/18

-

Macron et sa « société du 10 décembre »… - 07/04/18

-

Mai 68-Mai 2018 : l’ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à naître - 30/03/18

-

Les prétendus communautarismes contre la communauté politique - 08/11/17

-

Un cadavre - 18/09/17

-

Nationalisme et populisme - 26/07/17

-

Quelques réflexions stratégiques - 19/07/17

-

La résistible ascension d’Emmanuel Badinguet - 01/07/17

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2018/11/12/l-extreme-gauche-du-capital-6104458.html

-

-

Politique & Eco n° 191 avec Eric Doutrebente : Face à la grande apocalypse financière (GAF) raison garder

Olivier Pichon reçoit Eric Doutrebente, président de la Financière Tiepolo.

1) Une société financière patrimoniale et indépendante

– Eric Doutrebente et la Financière Tiepolo. Une gestion privée indépendante des banques et des compagnies d’assurance

– Une dimension humaine, un travail d’équipe

– Les enjeux d’argent contre l’humanisation

– La parabole des talents : 1=5 !

– Toujours le long terme

– Pourtant octobre 2018 fut un octobre noir

– Analyse des baisses, le luxe, l’équipement automobile…

– Penser aux enfants et aux petits-enfants

– Assurer la liquidité pour faire face aux changements de vie

– Cotés ou non cotés ?

– Penser en cette fin d’année aux dons aux œuvres, prévoir les mandats de protection future2) La financière Tiepolo et la macro-économie

– La question des taux d’intérêts

– Italie, Brésil, USA, mesure des risques et des chances

– Taux d’intérêts et rachats de ses propres actions, W. Buffet

– Acheter à la baisse, s’endetter avec les taux d’intérêts bas

– Analyses des classes d’actifs : les obligations, l’immobilier, le CAC avec les dividendes

– Le problème des résidences secondaires.

– L’or : Mammon brille dans le désert, la « relique barbare » de Keynes3) Qui n’a pas vendu, n’a pas perdu !

– Les valeurs moyennes, piliers de l’épargne patrimoniale

– Des valeurs de croissance bien gérées

– Une prise de bénéfice en octobre ?

– Nouveaux métiers et start up

– L’importance des métiers de brevets des hommes

– Veille concurrentielle

– Exemples volatilité et performances, Vallourec Technip, trop volatiles

– Quelques exemples de pépites : des valeurs françaises à l’international

– Insécurité fiscale ou pas ?

– Pourquoi les Français sont-ils si réticents à l’investissement boursier ?

– La politique de Macron pour favoriser l’investissement vise la baisse du chômage : quels résultats ?Conclusion : La finance doit rester de l’ordre des moyens et en toute chose rechercher la mesure.

-

Souverainisme contre libéralisme en Italie : un économiste "atterré" anéantit les journalistes européistes

Nous sommes sur Arte dans l’émission quotidienne 28 Minutes diffusée le 1er octobre 2018. Une actu dépassée, direz-vous. Que nenni : le débat souverainisme avec relance sociale contre libéralisme avec austérité européenne est plus que jamais d’actualité, et le sera de plus en plus jusqu’au 26 mai 2019, dates des élections fatidiques qui verront peut-être la peste populiste gagner d’autres pays que l’Italie.

Et c’est de l’Italie précisément et de son virage populiste qu’il a été question pendant ces 20 minutes de débat. De débat, en vérité, il n’y a point eu, ou peu : Christophe Ramaux, qui fait partie des économistes dits atterrés et qui prône la relance contre l’austérité, la croissance contre la dette, a mis tout le monde d’accord. Et la partie n’était pas gagnée d’avance, avec la bande à Quin, libérale libertaire comme pas deux, européiste par choix et par obligation – nous sommes sur la chaîne europhile franco-allemande – et ses deux invités anti-Salvini et anti-Di Maio, la journaliste Clémentine Forissier du journal europhile Contexte et l’ex-conseiller de Matteo Renzi, Giuliano Da Empoli, un libéral européiste.

Pourtant, Ramaux a raflé la mise, collant ses adversaires au mur avec des arguments canons, une cohérence de fer et une clarté olympique. Démonstration. -

Opération « Gilets jaunes » le 17 novembre – Un Macron, ça pompe énormément

Depuis le début de l’année, le prix du gaz a augmenté de plus de 23%. Principale conséquence ? Un récent sondage de l’IFOP révèle que deux Français sur trois (66%) affirment avoir déjà eu froid dans leur logement, en dépit du chauffage allumé.

Le prix du gazole affiche 1,52 euro en ce début novembre 2018 (contre 1,16 euro deux ans plus tôt) et celui de l’essence SP95 tourne à 1,54 euro (contre 1,39 euro deux ans plus tôt). Résultat : 78% des Français, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting, soutiennent l’appel au blocage des routes, le 17 novembre prochain.

On le constate à travers ces deux exemples, sous le prétexte fallacieux de la « transition écologique », Emmanuel Macron et Edouard Philippe entendent ponctionner encore davantage les Français, au premier rang desquels les plus modestes, afin de financer leur politique sans frontières. En 2018, les taxes sur l’énergie représentent plus du tiers du montant total des factures de gaz naturel (de même pour l’électricité). Quant aux carburants, les taxes représentent à elles seules 1 500 euros annuels pour un parcours d’environ 25 000 kilomètres. Les prélèvements constituent désormais 60% du prix du carburant et rapporteront, en 2018, 13,3 milliards d’euros à l’Etat.

Totalement déconnecté des réalités supportées par les Français en raison de sa désastreuse politique économique et sociale, Emmanuel Macron continue de se moquer d’eux en invoquant des gadgets comme le « chèque énergie » (200 euros par an pour 3,7 millions de personnes) et une hypothétique défiscalisation de l’aide au transport. Autant dire : rien.

Antisociaux, le président et le gouvernement sont également de fantastiques menteurs, affirmant que les recettes de leur racket fiscal sont destinées à la fameuse « transition écologique ». En réalité, en 2019, seuls 19% des recettes (7,2 milliards) lui seront consacrées (dont le remboursement de la dette d’EDF relative aux achats d’électricité renouvelable), le reste étant ventilé ainsi :

– 17 milliards pour le budget général de l’Etat ;

– 5,9 milliards pour les Départements ;

– 5,8 milliards pour les Régions ;

– 1,2 milliards pour l’Agence de financement des infrastructures des transports de France.

Plus grave encore, à force de matraquage, la consommation de produits pétroliers baisse. Ainsi, l’Union Française des Industries Pétrolières (UFIP) indique que de septembre 2017 à septembre 2018, « la consommation française de carburants a atteint 50,40 millions de mètres cubes, en baisse de 1,7% par rapport à la consommation des douze mois mobiles précédents ».

Le racket gouvernemental va se poursuivre dès janvier prochain : +6,5 centimes sur le diesel et +2,9 centimes pour le super.

Avec Emmanuel Macron, le pire reste toujours à venir !

Arnaud Robert

Article paru dans Présent daté du 9 novembre 2018

-

Il n’y a pas que l’essence qui flambe, il y a aussi les dépenses ministérielles

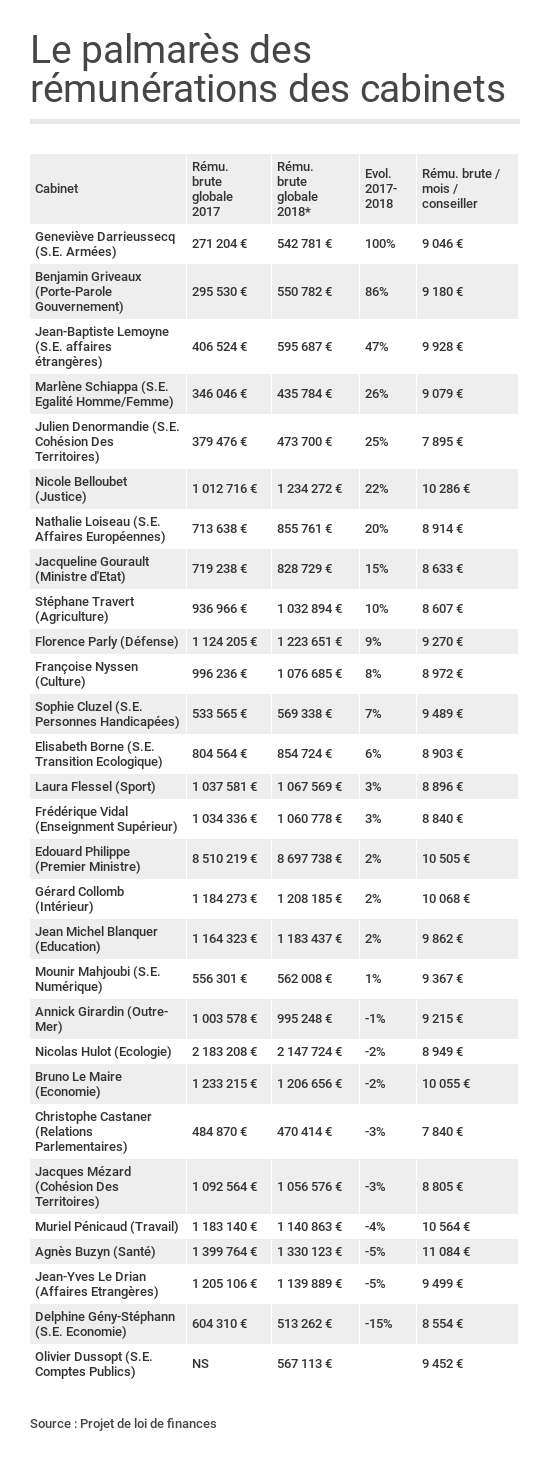

Pendant que les Français raclent leur fond de tiroir pour pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens, la France d’en haut, celle de Macron, dépense sans compter :

C’est ce qui ressort d’un document récemment publié en annexe au Projet de loi de Finance. Si l’enveloppe globale des rémunération des cabinets est restée globalement stable, on y apprend que plusieurs ministres on laissé déraper la masse salariale de leur équipe.

La hausse la plus importante est à mettre à l’actif de Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées : entre 2017 et 2018, son staff est passé de 3 à 5 membres et leur rémunération brute globale de 271 204 à 542 781 euros en 2018. Soit une culbute de 100% !

La secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes Marlène Schiappa n’a pas non plus mégoté. Alors que le nombre de ses conseillers baissait de cinq à quatre, son budget, lui, a connu une augmentation de 26%. Mécaniquement, la rémunération brute mensuelle de ses membres est passé de 5.767 à 9.079 euros.

Benjamin Griveaux figure aussi dans ce palmarès. Alors que le cabinet du porte-parole du gouvernement est resté stable – à 5 membres -, sa dépense totale a elle grimpé de 86%. Le salaire moyen y est donc passé de 4.926 euros à 9.180 euros par mois.

A l’autre bout de notre classement, Jean-Yves Le Drian s’est montré à l’inverse particulièrement économe. Alors que la taille de l’équipe du ministre des Affaires étrangères est restée stable – 10 membres – sa rémunération totale a baissé de 5,4%. Même cure d’austérité chez Agnès Buzyn avec une masse salariale en baisse de 5%. L’entourage de la ministre de la Santé n’est toutefois pas à plaindre : avec 11.084 euros par mois, ils affichent la plus haute rémunération moyenne de tous les conseillers du gouvernement Macron.