Et Clémentine, elle en dit quoi ?

Un mouvement décidément embarrassant, que celui du 17 novembre pour protester contre l’augmentation du prix des carburants. Embarrassant, évidemment, pour le gouvernement qui aura du mal à se départir de son image de gouvernement des bobos qui roulent à trottinette et partent en vacances à l’autre bout de la Terre en avion qui, lui, ne vole pas à l’hybride…

Embarrassant pour les centrales syndicales, nous l’avons écrit ici la semaine dernière. Par construction, c’est bien connu, les syndicats détestent être débordés par la base.

Embarrassant, aussi, pour la gauche.

D’abord, les socialistes, façon puzzle. Le Parti socialiste, lui, est clairement opposé à cette augmentation du prix des carburants. Ces « ténors » se relaient dans les matinales pour dénoncer l’injustice sociale que représentent ces hausses : la semaine dernière, sur RTL, Boris Vallaud, et lundi soir, sur franceinfo, la très aristocratique et parfaitement inconnue Christine Revault d’Allonnes, présidente du groupe PS au Parlement européen. « On n’empêchera pas les automobilistes qui ont besoin de se rendre à leur travail de continuer à mettre de l’essence dans leur véhicule », souligne-t-elle. Donc, injustice et inefficacité conjuguées ! Chez Benoît Hamon, patron du mouvement Génération.s, c’est à peu près du même baril.

Même les écolos s’y mettent aussi. À quelques mois des élections européennes, faut savoir ce qu’on veut : sauver la maison EELV ou la planète ! Avec 7 % d’intentions de vote dans les sondages (8,95 % des voix en 2014)… Ainsi, le 12 octobre, Yannick Jadot déclarait, sur franceinfo : « Le gouvernement prend les automobilistes pour des vaches à lait. » Et, lui aussi, de dénoncer l’utilisation de l’enjeu écologique pour renflouer les caisses de l’État.

Du côté de La France insoumise, Mélenchon, alors qu’il faisait son cinéma sur une scène de théâtre lillois le week-end dernier, déclarait que cette colère qui monte est juste, et sa fidèle lieutenante, Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis, s’est fendue d’un long post, dimanche, sur sa page Facebook, dans lequel elle explique se battre « pour une politique globale qui ne prendra pas les habitants des petites et moyennes villes, de la campagne et de la banlieue pour des gogos ».

Au final, des arguments que l’on retrouve à droite de l’échiquier politique : LR, DLF et RN. Rarement, donc, un gouvernement n’aura fait autant consensus !

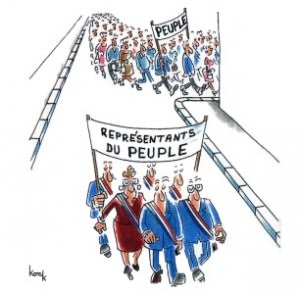

En revanche, l’embarras est perceptible à gauche quant à la position à prendre par rapport à ce mouvement du 17 novembre. Comme le Rassemblement national et Debout la France ont apporté leur soutien, le chien de Pavlov sort de sa niche, la truffe à l’air mais la queue entre les jambes.

Mélenchon, qui semble avoir fait un stage accéléré chez les jésuites, expliquait ainsi à Lille : « Des fachos se sont mis dedans, ce n’est pas bon pour la lutte. Parmi nos amis certains veulent y aller. Je vais leur dire quoi ? De ne pas y aller ? Ils vont me répondre : “Mais on est fâchés, pas fachos !” D’autres ne veulent pas mettre un pied là où il y a des fachos. Les deux positions se valent en dignité. » Des fachos ? C’est-à-dire ? Clémentine, elle, est plus explicite : « Je ne serai pas le 17 dans les blocages parce que je ne me vois pas défiler à l’appel de Minute et avec Marine Le Pen. »

Intéressantes, certaines réactions sur la page Facebook de la députée : « Il faudrait quand même que tous les mouvements politiques cessent de tout ramener à eux… citoyens avant tout. » Ou encore : « Il doit rigoler le monarque en lisant vos coms. » Ceci n’est pas mal aussi : « Ce mouvement citoyen n’est pas né de la droite ou de l’“extrême droite” et leur présence est légitime en tant que citoyen français. » Ceci encore : « Je trouve le discours des Insoumis sur cette journée un peu compliqué. » Pas faux. Et une dernière, pour la route, si j’ose dire : « Une bonne analyse, mais une conclusion déplorable. + une faute politique. Le peuple n’est ni de droite, ni de gauche, vous le savez Clémentine, il est juste en colère… »

Georges Michel

http://www.bvoltaire.fr/manifestation-du-17-novembre-alors-jean-luc-on-y-va-ou-pas/

Se déroulent aujourd’hui les élections de mi-mandat aux États-Unis dans lesquelles les adversaires de Donald Trump, et les médias Français ne sont pas en reste, espèrent voir un changement de majorité dans les deux chambres du Congrès, un coup d’arrêt porté à la politique isolationniste, protectionniste, anti-migrants initiée par le président américain. Si Donald Trump a beaucoup mouillé la chemise ces dernières semaines pour mobiliser ses partisans, multipliant les réunions publiques dans tout le pays, Emmanuel Macron sera également toute la semaine sur les routes dans le cadre des diverses commémorations officielles du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Une périple rebaptisé sous le vocable d’« itinérance mémorielle » par les tristes cuistres progressistes de la Mission du centenaire, confiée au socialiste strauss-kahnien Joseph Zimet. Emmanuel Macron s’est en tout cas pour l’instant employé à éviter les bains de foule, conscient de la chute brutale de sa popularité. La colère qui ne cesse de monter contre la baisse pouvoir d’achat et la flambée du prix des carburants ne devraient pas arranger son cas. Une hausse du prix à la pompe (qui s’explique aussi par le fait que 60% du coût d’un litre d’essence correspond à des taxes) qui est légitimé au nom de la mise en place d’une fiscalité écologique. Pour autant, seule une faible partie (19% contre 21% en 2017…) des profits supplémentaires engrangés par l’Etat sur le dos des contribuables sera imputée en faveur de la transition écologique…

Se déroulent aujourd’hui les élections de mi-mandat aux États-Unis dans lesquelles les adversaires de Donald Trump, et les médias Français ne sont pas en reste, espèrent voir un changement de majorité dans les deux chambres du Congrès, un coup d’arrêt porté à la politique isolationniste, protectionniste, anti-migrants initiée par le président américain. Si Donald Trump a beaucoup mouillé la chemise ces dernières semaines pour mobiliser ses partisans, multipliant les réunions publiques dans tout le pays, Emmanuel Macron sera également toute la semaine sur les routes dans le cadre des diverses commémorations officielles du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Une périple rebaptisé sous le vocable d’« itinérance mémorielle » par les tristes cuistres progressistes de la Mission du centenaire, confiée au socialiste strauss-kahnien Joseph Zimet. Emmanuel Macron s’est en tout cas pour l’instant employé à éviter les bains de foule, conscient de la chute brutale de sa popularité. La colère qui ne cesse de monter contre la baisse pouvoir d’achat et la flambée du prix des carburants ne devraient pas arranger son cas. Une hausse du prix à la pompe (qui s’explique aussi par le fait que 60% du coût d’un litre d’essence correspond à des taxes) qui est légitimé au nom de la mise en place d’une fiscalité écologique. Pour autant, seule une faible partie (19% contre 21% en 2017…) des profits supplémentaires engrangés par l’Etat sur le dos des contribuables sera imputée en faveur de la transition écologique…