Diffamez, diffamez il en restera toujours quelques chose. L’adage est bien connu et s’applique parfaitement à la nature des attaques portées contre le FN par le microcosme. Dernière affaire (manœuvre) en date, Le Monde promettait à ses lecteurs des révélations fracassantes sur « l’évasion fiscale », impliquant un « grand parti national ». En l’espèce à travers l’exposé des données des Panama Papers , c’est-à-dire les rapports entre le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialiste du montage de sociétés offshore, victime ici d’un vol informatique de ses fichiers, et les personnalités faisant appel à ses services, ses 14 000 intermédiaires dans 136 pays. Au nombre de ses 1000 clients Français qui apparaissent au fil des 11,5 millions de documents dévoilés, ont été extraits et mis en lumière, comme par hasard, les noms de Jean-Marie Le Pen, que la «justice» cherche à accrocher à son tableau de chasse dans ce domaine depuis des décennies, l’expert-comptable du FN Nicolas Crochet et le prestataire de service patron de Riwal Frédéric Chatillon.

Or, c’est sur ce dernier que se sont concentrés les feux médiatiques, pour tenter de charger le FN de toutes les turpitudes. Comme le Front l’a pourtant rappelé dans un communiqué « Le Monde n’a rien fait d’autre que de ressortir une affaire concernant un prestataire de services, qui a déjà fait l’objet d’une instruction judiciaire aujourd’hui clôturée, et dont lui-même a été obligé de reconnaître qu’elle démontrait que le Front National comme Marine Le Pen y étaient totalement étrangers. »

Bref, une entreprise visant une nouvelle fois à entacher l’honneur du FN. Tête haute et mains propres, le Front National n’a lui jamais été impliqué dans les affaires de carambouilles financières dans lesquelles ont trempé et ont été impliqués parfois les appareils entiers de formations politiques, des élus, dirigeants et ministres , du Parti communiste à l’UMP en passant par le PS. Socialo-communistes, toute honte bue, qui sachant parfaitement à quoi s’en tenir, ne sont pourtant pas les derniers à faire mine de prendre pour argent comptant les pseudo-révélations du Monde… Dans l’espoir de susciter le dégoût, une abstention qui leur profite?

Contacté par Le Point.fr, Bruno Gollnisch a fait part de son « effarement », notant que cette « affaire dérisoire » « ne concerne en rien (le FN). » « Les agissements du FN sont vérifiés par la commission des comptes de campagne. » « (Frédéric) Chatillon est un prestataire parmi d’autres du FN. S’il a commis une irrégularité, il s’en expliquera. » Or, de son côté, M. Chatillon a précisé aux médias que le montage, certes « complexe » mais nécessaire en l’espèce dit-il, utilisé pour « la levée de fonds » dans le cadre de ses activités commerciales en Asie, ne méritait pas « d’en faire un article qui sous-entend qu’il y a quelque chose d’illégal » et » d’essayer d’impliquer le FN qui n’a rien à voir dans cette opération. » Dans celle-ci, « l’Etat Français n’a pas été lésé, le montage réalisé n’est pas illégal, il n’y a pas eu de fraude fiscale, tout a été déclaré dans les règles »

Enfin, pour clore cette question, nombreux ont été les esprits libres à s’interroger sur les auteurs (anonymes) de ces révélations, très orientées, sur les fraudeurs fiscaux, sur les documents remis anonymement au journal allemand la Süddeutzsche Zeitung qui, outre le FN, entendent mouiller aussi « l’entourage du président Poutine« . Sur boulevard voltaire, Christophe Servan fait état « des informations relayées par des blogs généralement bien informés puis sur les chaînes de télévision américaines: il n’y a pas eu de fuite (leak, en anglais), les Panama Papers n’ont pas été transmis par une source interne comme dans le cas de la NSA avec Edward Snowden, mais obtenus de l’extérieur par effraction ». Certainement par « une organisation dotée de moyens puissants », « indifférente aux énormes bénéfices financiers qu’elle aurait pu obtenir de ces données ». M. Servan souligne la « curieuse décision » « du porte-parole du consortium de journalistes qui pilote l’affaire (l’International Consortium of Investigative Journalists , ICIJ), aux termes de laquelle elle n’a aucune intention de divulguer la totalité des noms cités au motif qu’il serait contraire à la déontologie que d’exposer des milliers de particuliers innocents (Gerard Ryle,6/4/2016, ICIJ). »

Quant à « la diffusion des informations contenues dans ces documents (elle) a été confiée à une organisation basée à Washington et financée, entre autres, par le milliardaire George Soros (à la tête d’une officine subversive mondialiste bien connue l‘Open Society Foundation, NDLR), qui fut aussi un des commanditaires du coup d’État contre le président ukrainien Ianoukovytch en février 2014. De ces documents, le public n’aura connaissance que des informations relatives à un nombre relativement réduit de décideurs politiques et de personnalités médiatiques de premier plan, au nombre desquels figurent bon nombre d’adversaires de ce qu’il est convenu d’appeler le Nouvel ordre mondial. Ne manquent sur la liste que Donald Trump et le cardinal Barbarin. »

Nouvel ordre mondial qui promeut par ailleurs un déracinement, une immigration planétaire, la disparition des Etats-nations, à commencer notamment par ceux de notre continent européen, toutes choses qui sont aussi au nombre des marottes d’un Soros qui a ses entrées privilégiées au sein des institutions européistes. Immigration dont nos dirigeants déplorent parfois les conséquences mais sans en remettre en cause le bien fondé. A ce titre, l’exposé de Manuel Valls, invité lundi au théâtre Dejazet du colloque sur « l’islamisme et la récupération politique en Europe », est très emblématique.

Le Premier ministre a tenu implicitement à légitimer la poursuite de l’immigration non européenne en minorant les dangers que son caractère massif fait courir à notre identité et à notre culture, en limitant les dommages collatéraux à la seule question du salafisme. « Bien sûr, il y a l’économie et le chômage, mais l’essentiel (de l’élection présidentielle de 2017) c’est la bataille culturelle et identitaire. » « (Les salafistes) doivent représenter 1% aujourd’hui des musulmans dans notre pays, mais leur message, leurs messages sur les réseaux sociaux, il n’y a qu’eux finalement qu’on entend ». « Il y a une forme de minorité agissante, des groupes (salafistes) qui sont en train de gagner la bataille idéologique et culturelle », a-t-il ajouté.

Comme le ministre dite « des familles » (sic) Laurence Rossignol qui quelques jours auparavant sur RMC dénonçait les enseignes de mode « irresponsables » qui vendent des vêtements « islamiques »(voiles ou foulards), qui font « d’un certain point de vue la promotion de l’enfermement du corps des femmes« , M. Valls a mis également en garde lundi « contre le message idéologique qui peut se dissimuler derrière le signe religieux. » « ce que représente le voile pour les femmes, ce n’est pas un phénomène de mode, non : c’est un asservissement de la femme ».

Nous sommes là en plein dans la diversion habituelle opérée par les partis immigrationnistes,relayées par les idiotes utiles du féminisme. L’éditorialiste et essayiste Gabrielle Cluzel le souligne parfaitement dans l’entretien paru dans dernier numéro de Minute. « Même Elisabeth Badinter (qui est tout saut une idiote, NDLR), considérée comme une féministe courageuse contre l’islam, est restée longtemps bien silencieuse sur le voile (…), les indignations des féministes sont dérisoires, tardives et hypocrites. »

Une hypocrisie dont la réaction de Mme Rossignol, « la même qui en 2014, twittait contre les cartables roses pour les petites filles », n’est pas exempte. Les enseignes occidentales qui commercialisent « la mode islamique » note Mme Cluzel « sont des vendeurs de cravates comme les autres, elles ont déjà sorti les mêmes vêtements au Moyen-Orient… Ce qui nous choque, c’est que cela arrive en Occident. Et pourquoi ça arrive en Occident? Parce qu’il y a une immigration incontrôlée contre laquelle personne n’a jamais rien fait. » M. Valls a au moins raison sur un point, « la bataille culturelle et identitaire » sera bien au cœur de la campagne de 2017, mais les Français ne la gagneront pas en confiant une nouvelle fois leur destin aux candidats des partis du Système.

http://gollnisch.com/2016/04/07/toute-verite-chiche/

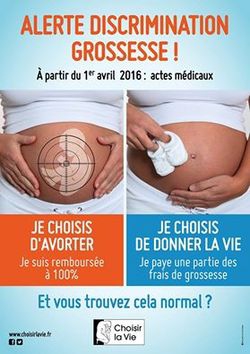

"Nous sommes absolument scandalisés par cette mesure, que nous jugeons discriminatoire pour les femmes qui veulent garder leur enfant. Elles ont à payer une partie des premiers actes nécessaires au suivi de la grossesse, comme les deux premières échographies, qui ne sont remboursées qu’à hauteur de 70 % par exemple, alors que celles qui veulent tuer leur bébé sont remboursées à 100 % pour des actes dits « médicaux ».

"Nous sommes absolument scandalisés par cette mesure, que nous jugeons discriminatoire pour les femmes qui veulent garder leur enfant. Elles ont à payer une partie des premiers actes nécessaires au suivi de la grossesse, comme les deux premières échographies, qui ne sont remboursées qu’à hauteur de 70 % par exemple, alors que celles qui veulent tuer leur bébé sont remboursées à 100 % pour des actes dits « médicaux ».