géopolitique - Page 644

-

Vladimir Poutine - Ceux qui ont commandité le dossier contre Trump sont «pire que des prostituées»

Lien permanent Catégories : actualité, géopolitique, international, magouille et compagnie 0 commentaire -

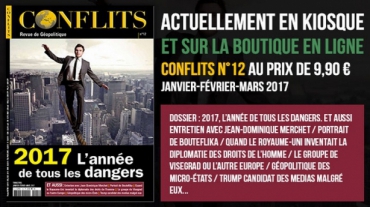

L’année de tous les dangers

Pascal Gauchon Directeur de Conflits

Pascal Gauchon Directeur de ConflitsÉtats-Unis et Royaume-Uni font penser à ces jumeaux qui, séparés à la naissance, vivent des existences différentes et pourtant parallèles, connaissant aux mêmes âges les mêmes bonheurs et les mêmes coups du sort comme s’ils restaient connectés par un lien invisible. États-Unis et Royaume-Uni se sont séparés il y a plus de 200 ans. Pourtant ils suivent des cycles identiques.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les idées et les partis progressistes dominent des deux côtés de l’Atlantique. L’américain Truman continue le New Deal mis en place par Roosevelt dans les années 1930, le britannique Attlee instaure le Welfare State. Face à eux, conservateurs et républicains restent passifs, comme à l’époque où Roosevelt appelait son concurrent Dewey le candidat me too – moi aussi – car il ne pouvait avancer la moindre idée originale. Quand ils reviennent au pouvoir dans les années 1950, Eisenhower à Washington et Mac Millan à Londres, ils se contentent d’agir en honnêtes gestionnaires du système inventé par leurs adversaires. Ils assistent impuissants à son approfondissement au milieu des années 1960 avec le président Johnson et le Premier ministre Wilson. Nixon et Heath tentent de réagir, mais échouent tous deux au début des années 1970.

Dès lors la droite – appelons-la ainsi – se radicalise et adopte un programme libéral en opposition totale avec les idées progressistes. Elle accède au pouvoir en 1979-1980 : Thatcher et Reagan se réclament d’une idéologie de rupture et jettent les fondements d’un autre modèle à base de libéralisation et de mondialisation. Dorénavant ce sont les hommes de gauche qui deviennent les candidats me too et qui se contentent du rôle d’honnêtes gestionnaires du capitalisme libéral, Bill Clinton et Barack Obama comme Tony Blair.

Le synchronisme est presque parfait. On peut l’expliquer par l’imprégnation d’une même philosophie politique qui doit plus à Locke qu’à Rousseau ; comme des jumeaux, les pays anglo-saxons ont la même hérédité. Ils partagent aussi la même addiction à la finance et au commerce qui les prédispose à suivre des politiques comparables.

Il existe un cycle politique anglo-saxon. Sous l’influence de son voisin du Sud, le Canada en ressent les effets, parfois avec un certain retard : Stephan Harper, un clone de George W. Bush, devient Premier ministre en 2006 et Justin Trudeau, qui imite Obama, arrive au pouvoir en 2015. Plus éloignées, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont elles aussi affectées.

Héritier de l’Angleterre impériale, le monde anglo-saxon forme un bloc que la géopolitique étudie peu. Le Brexit en juin et l’élection de Donald Trump en novembre le confirment. La plupart des experts se sont montrés incapables de prédire et même de pressentir les deux événements. Ils s’interrogent aujourd’hui sur leur signification – la révolte du peuple d’en bas, le rejet de l’establishment, le refus de la mondialisation, la réaffirmation des identités nationales. Un nouveau paradigme émergerait et l’onde de choc pourrait submerger l’ensemble des pays occidentaux – beaucoup s’en inquiètent. Comme après 1945, comme après 1980, les modèles venus du monde anglo-saxon ne sont-ils pas destinés à être copiés ailleurs ?

Il est trop tôt pour trancher. Le Brexit n’est pas encore acté et ses adversaires cherchent à le vider de sa substance. On ne sait pas grand-chose des intentions de Donald Trump et rien ne dit que l’establishment républicain ne parviendra pas à le récupérer. Les votes de 2016 sont-ils un baroud d’honneur, dans ce cas la mondialisation, la banalisation des nations et la sécession de l’élite mondialisée reprendront leur cours ? Ou bien le monde prendra-t-il un cours opposé ?

Beaucoup dépendra sans doute de la détermination de Théresa May et de Donald Trump. Qu’ils mollissent et leur électorat, une nouvelle fois déçu, retournera à l’abstention. Il est pourtant une vertu que l’on doit reconnaître aux peuples anglo-saxons et qu’ils ont démontrée au long de leur histoire : la ténacité. Les États-Unis de Trump et le Royaume-Uni de May en feront-ils preuve ?

Conflits n°12, en vente en kiosques.

Site de Conflits cliquez ici

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international 0 commentaire -

Richard Labévière - Terrorisme face cachée de la mondialisation

-

Réflexions sur le terrorisme, face hideuse de la mondialisation

Partons de l'idée qu'un chahid, un fou nihiliste, un illuminé ou un zélote abruptement radicalisé, appelez-le comme vous voudrez, « aime plus la mort que nous autres n'aimons ta vie » ! Parce que combattre le terrorisme c'est d'abord comprendre le phénomène sous tous ses aspects. Dire qui est qui et qui tire les ficelles, grosses, visibles ou invisibles. Lutter contre le mal c'est commencer par savoir le nommer. En désigner et en décrire les rouages et les organes, en identifier les tenants et les aboutissants. L'affaire est complexe et nous en sommes, avec nos faibles forces, réduits à tracer au sein de jungles inextricables, quelques sentes d'abatis, des layons, qui nous permettront peut-être de faire pénétrer un peu de clarté sous la voûte obscure de la selve.

En vérité - parce que la vérité objective existe, ce que nient les nouveaux épistémologues, ceux qui prétendent que la réalité n'est que le regard, subjectif par définition, que nous portons sur les choses, une manière comme une autre d'abolir le mensonge d'ériger les falsifications médiatiques en science de l’information - les choses ne sont pas si complexes, surtout pour ceux qui, hasard ou curiosité exploratoire, ont ouvert le grand livre de l'Histoire. Livre où s'inscrivent en toutes lettres, narrées au passé, nos épreuves présentes. Tout y est dit, a été dit ou presque. L'homme certes évolue, mais lentement, à nous de repérer les constantes qui délimitent notre champ d'enquête. Ajoutons que sous la surface des mœurs modernes gisent encore tous les archaïsmes des temps anciens. Distinguons les formes actuelles, contingentes, des invariants qui nous habitent et nous charpentent. Il ne s'agit sans doute pas à proprement parler d'instincts, plutôt de superstructures comportementales qui ressurgissent selon les circonstances, situation. Ces résurgences qui nous surprennent le plus souvent ne sont pas en fait aussi inattendues ni profondément enfouies que l'on aurait tort de le croire.

La destruction pour seul horizon

Les familles des sacrifiés, ces fous de Dieu, se montrent volontiers, devant les micros et les caméras, incrédules ne voulant pas croire que leur fils, frère ou cousin puisse être le tueur froid qui vient de commettre un carnage... dans le théâtre du Bataclan, sur la Promenade des Anglais à Nice, ou à Berlin au pied de l'église du Souvenir ou plus loin à Orlando le 12 juin 2016, avec ses 49 morts dans un club gay, répétition du dernier carnage en date à Istamboul et ses 39 victimes de la Saint-Sylvestre. Des jeunes gens qui hier avaient pour la plupart épousé les vices de la société consumériste - drogue, alcool, vagabondage sexuel, délits en tous genres, parfois indicateurs des services de police tel Merah - se transforment du jour au lendemain en martyrs d'une croisade à rebours contre l'Occident mécréant. Y a-t-il ici contradiction ? Non, pas vraiment. Pas plus qu'il n'y en avait chez les terroristes de la Narodnaïa Volia - la Volonté du peuple de jeunes bourgeois acoquinés à d'authentiques apaches, qui, pour embrasser la cause des déshérités jetaient des bombes meurtrières sur les fonctionnaires de l'autocratie tsariste.. et s'enorgueillirent en 1881 de l'assassinat d'Alexandre II, le 13 mars du calendrier julien.

Lequel empereur venait tout juste, par un oukase du 19 février, d'abolir le servage en octroyant aux paysans et à leur communes - mir - la moitié des terres possédés jusque-là par les hobereaux et autres barines. Observons en passant que l'histoire nous apprend que les tyrans que l'on abat au nom de la Liberté ne sont jamais aussi cruels que ceux qui leur succèdent. Les Narodniki s'inspiraient dans leurs actions, et avant Lénine, du Catéchisme révolutionnaire de Serge Netchaïev que Dostoïevski fit passer à la postérité par le biais de son roman Les démons.. Catéchisme dans lequel on peut lire qu'un enragé ne prônant que le terrorisme « ne connaît qu'une science, celle de la destruction »(1). Remplacez science par loi chariatique dévoyée à la mode wahhabite et vous aurez une copié/collé de l'une des idées motrices de nos modernes djihadistes.

Nous ne reviendrons pas sur l'idée que la prédication surnuméraire d'Abdelwahhab (1703/1792) - parce qu'elle se surajoute aux quatre grandes Écoles jurisprudentielles de l'Islam postérieurement auxquelles fut close au XIe siècle l'exégèse coranique, l'ijtihad - s'est exorbitée de la foi pour n'être plus qu'une idéologie mortifère(2) Que cette idéologie et la rage normalisatrice et destructrice qui l'accompagne, sont sur le fond l'exact équivalent de cet autre messianisme armé - en principe athée - que fut le bolchévisme. L'islamisme radical est un lit de Procuste tout aussi meurtrier que l'est toujours - au moins potentiellement - la vulgate marxiste lénino-trotskiste et avant elle, les Grands égalisateurs devant l'Éternel que furent les Conventionnels et les Thermidoriens. Que si donc une comparaison s'impose, ne serait-ce qu'au regard de leur prosélytisme révolutionnaire et de leur esprit de conquête à échelle planétaire, ce sera du côté des Jacobins et des Communistes qui se, firent de féroces épurateurs en 1944, qu'il faudra rechercher le code-source, l'archétype du terrorisme moderne. À savoir la volonté de rédimer l'homme, avec pour corollaire une soif illimitée de destruction de tout, humains et monuments, ce qui pourraient porter la trace d'un état antérieur devant être aboli sans retour et de vive force. En Russie, à partir de 1918 et durant la Terreur rouge et comme à Phnom Penh en 1975, la callosité des mains sauvait ou signait l'arrêt de mort. Quant à l'arasement du passé, la cabale lourianique [Issac Louria 1534/1572] ne dit pas autre chose qui prêche la destruction des kellipot, ces urnes maudites enfermant la lumière divine qu'il convient de libérer après les avoir brisées. Or les kellipot ne sont rien d'autre que la gangue de l'histoire et les hommes qui la composent. Soit tout ceux qui interdisent, qui bloquent - tant qu'ils n'ont pas été anéantis ou recadrés - la grande restauration, tikkoun... Cela suppose donc la rédemption des nations par le fer, le feu, la disparition de la propriété privée, la collectivisation des terres, ou plus progressivement, de manière moins douloureuse mais tout autant efficace, la reconfiguration progressiste de nos société par le fisc, l'effacement des frontières, l'accueil volontariste de migrants invasifs, par la négation de la relation de cause à effet, par la théorie du genre... qui, elle non plus, n'existe pas ! Au-delà, par la diffusion à coup de pétrodollars d'une prédication molochienne salafo-wahhabite prônant l'extermination des apostats à commencer par les musulmans non fanatiques - et la conversion (ou la mort) des mécréants par la Terreur. Or quel que soit le loup, les brebis seront bien gardées et se serreront sous la houlette des bons pasteurs qui les conduisent aux abattoirs.

Fanatisme et déséquilibre mental du métis culturel

Chacun sait que l'entrée dans la vie s'accompagne d'une ivresse qui, sous sa forme la plus bénigne, se nomme romantisme. Les jeunes gens normaux ont soif d'aventures; d'épouser un idéal qui les grandisse. La rébellion contre les malfaçons du monde peut en être une et pour qui s'est fourvoyé un instant sur les sites de l'islam radical, nous savons combien les appels à la guerre sainte peuvent s'avérer envoûtants, en un mot : convaincants. Il y a une indéniable magie dans ces appels du large, dans ces psalmodies qui font, n'en doutons pas, vibrer certaines cordes ataviques enfouies dans les tréfonds de nos déracinés purs produits de la société ouverte, plurielle, métisse à l'identité incertaine et au déséquilibre prononcé… ersatz de musulmans mais le plus souvent vraies cailleras. Nous ne parlerons pas ici de leurs chefs dont la formation intellectuelle est parfois supérieure comme le montre le récent exemple de ce médecin radicalisé, interne à l'hôpital de la Timone à Marseille. Croyons cependant aux gènes dominants, à la mémoire des corps chargés des empreintes laissées par les aïeux. Gustave Le Bon, ce grand penseur aujourd'hui méconnu, se montrait convaincu que nos ancêtres pesaient plus lourd dans nos vies que tous les vivants réunis. Cela sous l'influence de ces « caractères invariables, legs des ancêtres, constituant l'âme collective d'un peuple ». Autant dire que chacun, d'Orient ou d'Occident, porte en lui, plus ou moins aigu, plus ou moins sauvage suivant son bagage héréditaire, le goût de la violence ou la propension à l'exaltation ou à la faim du sacrifice au service d'une cause transcendante. Appétence différente de l'un à l'autre et plus ou moins marquée selon les moments de sa vie. Qu'elle soit as justice sociale - en tout état de cause ce qui prétend l'incarner - ou de soumission à la loi divine telle que présentée par la dogmatique nihiliste du wahhabisme. En ce domaine peu importe le contenu, seule compte la mystique qui en forme la substance. Le résultat est là, non exhaustif mais terrible en soi... Prenons le cas de la Tunisie vivier et pépinière de djihadistes sur les six dizaines de milliers de combattants étrangers venus en Syrie affronter l'hydre de la mécréance, l'on n'en compte pas moins de cinq mille (sur onze millions de Tunisiens) auxquels l'on doit en 2015 quelques sinistres faits d'armes ! Musée du Bardo (18 mars, 22 morts), Sousse (26 juin, 39 morts), Tunis (24 novembre, 13 morts), en 2016 Ben Gerdane (7 mars, 49 morts) de Nice (14 juillet, 86 morts) et de Berlin (19 décembre, 13 morts). Des Égarés qui somme toute ne sont pas différents, sauf dans la perception qu'en ont les adeptes d'une lecture mythifiée de l'histoire, des 35 000 volontaires des Brigades internationales qui, entre 1936 et 1938, ont durant la guerre civile espagnol, participé à la lutte centre le fascisme. Le Bien centre le Mal et ceci en fonction du camp où l'on se trouve puisque désormais les guerres sont essentiellement idéologiques et même eschatologiques... et non plus directement d'intérêts matériels, dynastiques, territoriaux, commerciaux !

Leçons d’histoire : balayer devant sa porte

Des tueurs rouges, baptisés Républicains, dont les méthodes ne seraient certainement pas désavouées pas nos takfiristes contemporains. Car mis à part les islamistes les plus durs (ceux de l'ÉI que nul n'encense ouvertement), les démocraties occidentales considèrent que les terroristes modérés, en guerre contre le régime laïc de Damas - autrement appelés "rebelles" parce que le mots de résistants n'est hélas pas ici utilisable - sont tout aussi admirables et fréquentables que les marxistes révolutionnaires qui n'eurent de cesse de massacrer en Espagne le clergé catholique... À l'instar en Syrie de nos brigadistes sunnites radicaux avec les minorités hétérodoxes, alaouite, chrétiennes, yézidie, druze, Ismaélienne, et caetera. Ce parallèle - qui pourtant s'impose fera hurler les bien-pensants voulant ignorer que la barbarie s'invite dès que la morale naturelle ainsi que les lois et coutumes de guerre sont mises de côté. Ce que fit Washington lorsqu'il refusa à l'automne 2001 le statut de prisonniers de guerre aux Talibans vaincus déclarés prisonniers du champ de bataille... Comme Eisenhower l'avait déjà fait en 1945 pour les prisonniers allemands(3) Si le terrorisme vient aujourd'hui frapper à nos portes, admettons qu'en la matière nous nous sommes montrés d'excellents professeurs. S'il est coutumier que l'élève dépasse le maître, il serait cependant bon que la dive démocratie balayât un peu devant sa porte.

Bref, que les takifiristes nihilistes et suicidaires soient la plupart du temps de la graine de mauvais garçons, rien n'est plus sûr. Nous assistons avec une naïve stupeur à la conversion mystique d'une violence sui generis, laquelle se coule dans la matrice théologique que leur imposent les oulémas wahhabites et leurs épigones des Frères musulmans. Les terroristes du social-démocrate Lénine, avant 1917, furent bien entendu et avant tout des scellerais pensons à la fascination morbide des progressistes pour le crime et les criminels - qui saisirent la formidable occasion d'exercer leur férocité, de donner libre cours à leur haine de la société et des hommes, cela sous couvert un idéal d'apparence grandiose. Oui nous sommes en guerre et cette guerre aujourd'hui larvée ne pourra que se développer, insidieusement, prenant des formes inédites et sournoises telles ses attaques de passants frappés au hasard dans la rue « pour le fun ». Une mode arrivée d'Amérique - mais dont l'un des précurseurs fut le pédomane philomarxiste André Gide, théoricien de l'acte gratuit et du meurtre par désœuvrement dans son roman fameux Les Caves du Vatican. Cela pour dire que la guerre qui nous est et qui nous sera livrée, nous en avons déjà exploré et décrit toutes les tribulations. Hélas, nous sommes appelés à payer maintenant le prix de nos inconséquences, de notre permissivité et de notre déshérence spirituelle. Et parce que haine et destruction sont contagieuses, nul ne sait où s'arrêtera l'incendie. Maintenant, afin de ne pas prolonger indûment ce soliloque, il serait urgent de savoir qui instrumente réellement ces fiancés de la mort ? Qui sème la dévastation au nom d'une quête de salut poursuivie à rebours ? En croyant suivre la Voie droite la Charia - loi divine, mais en se fourvoyant sans le comprendre sur les sombres et tortueux chemins de la Rédemption par le péché négatrice de la Loi... Sont-ce uniquement les djihadistes adossés à nos modernistes et prébendiers sociaux-libéraux ? Tous les naïfs et madrés qui escomptent qu'après le chaos ils verront l'aurore d'un nouvel Eden(4) ?

Théorie du complot et théologie de la conscience

Pour aller au cœur de cible posons tout de suite avec le Corriere délla Sera une seconde question qui éclaire la première. lors du « massacre de Berlin, pourquoi le terroriste a-t-il laissé ses papiers ? ». La police et les services antiterroristes en fouillant le camion ne découvrent pas immédiatement sous le siège du chauffeur la demande d'asile rejetée en juin 2016 que le Tunisien Anis Arnri a oubliée. Raison pour laquelle un Pakistanais de 23 ans est appréhendé puis relâché avec de plates excuses. Entre-temps, presque par hasard, un enquêteur découvre les papiers du terroriste dont on connaît le parcours européen exemplaire depuis son entrée par l'île de Lampedusa, son incarcération pendant quatre ans en Italie pour un incendie criminel et ses vagabondages couverts par l'immunité de l'hyper laxisme bruxellois. Il est intercepté fortuitement à Milan, en pleine nuit, et abattu par une patrouille dans le voisinage de la gare de Sesto San Giovanni à quelques encablures de l'endroit d'où était parti le camion polonais utilisé pour le massacre [ilmanifesto.info27déc16]. Or ça, si vous n'êtes pas tenant de la théorie du complot, vous devez l'être assurément devenu de la théorie de la coïncidence.

Rappelons que les documents miraculeux deviennent sur les scènes de crime une sorte de routine : le passeport volage de Satam Al-Suqami qui, dans l'effondrement à la vitesse de la chute libre des Tours jumelles, réchappe aux poutrelles d'acier en fusion, pour venir se déposer sagement au pied d'un passant (celui d'Aziz Al-Omari - autre membre du commando pirate de New York - sera retrouvé dans un bagage ayant manqué la correspondance pour le vol détourné). Ou encore la carte d'identité de l'un des frères Kouachi, Saïd, retrouvée dans la voiture volée et abandonnée Porte de la Chapelle après le crime de la rue Nicolas Appert. Idem, à nouveau en France, après l'attentat du 14 juillet à Nice, un permis de séjour au nom du Tunisien Lahouaiej Bouhlel, connu des services de police pour des faits de violence et d'usage d'armes, est retrouvé dans le camion ayant servi au carnage de la Promenade des Anglais. Aucun de ces terroristes ne parlera ni ne passera en jugement, tous seront très vite liquidés.

Alors qui se cache derrière les terroristes ? En première ligne des individus qui, comme le patron de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, nous assènent que « nos valeurs, notre façon de vivre ensemble en liberté et notre ouverture sont nos meilleurs moyens de lutter contre le terrorisme ». Un homme qui préconise mezzo voce d'ouvrir en grand les frontières de l'Union afin que cesse le terrorisme islamiste. Ce pourquoi M. Junker, en lutte contre la « rhétorique de l'exclusion », prône de barrer la route aux dangereux populismes… parce qu'il est vital que « l'Europe continue à offrir un abri aux personnes fuyant les zones de guerre ». La Tunisie n'est pas une zone de guerre et pourtant…

Le terrorisme, face hideuse de la mondialisation

En mai 2014, Mehdi Nemmouche, binational franco-algérien, après avoir combattu une année en Syrie dans les rangs de l'État islamique, ouvrait le feu sur le Musée juif de Bruxelles. Le 13 novembre 2015, le Bataclan et le Stade de France étaient attaqués par dix islamistes dont sept revenaient de Syrie, deux autres d'Irak. À Bruxelles, en mars 2016, cinq djihadistes "européens" attaquent l'aéroport de la capitale de l'Union européenne. Tous avaient fait leurs classes en Syrie. Tous en effet fuyaient une zone de guerre... mais pour mieux allumer l'incendie en Europe. Les trois derniers attentats en Allemagne ont également été perpétrés par des escrocs à la demande d'accueil. À Wurtz-bourg, l'assaillant du train était un faux réfugié afghan de 17 ans. Pareil à Ansbach où un Syrien fait sauter sa ceinture d'explosifs dans un festival de musique après avoir demandé l'asile en Bulgarie, en Autriche et en Allemagne...

Stupidité et/ou complicité de la part des dirigeants européens ? Une stratégie de contrôle des populations autochtones par la peur et le dévoiement de l'attention publique ? Au demeurant les véritables marionnettistes ne sont-ils pas ceux qui ont entrepris de redessiner la carte du Proche-Orient, quel qu'en soit le prix ? Ceux qui se sont engagés dans la voie d'une politique volontariste, à marche forcée, en faveur du brassage et du métissage des populations européennes dans le but de détruire à jamais le spectre d'identités nationales fondées sur une homogénéité ethnique, confessionnelle et historique ?

Ceux-là sont les vrais donneurs d'ordre et pas seulement ceux qui payent, qui financent les voyages périlleux et les passeurs des faux réfugiés et vrais migrants à hauteur de dix mille euros par tête de pipe. Un nom vient immédiatement à l'esprit George Soros et ses richissimes Fondations. Mais ce serait oublier qu'il n'est que le prête-nom d'intérêts autrement plus puissants. Ceux de groupes qui se font les promoteurs d'idéologies véhiculant un messianisme révolutionnaire et dont les centres sont à Riyad pour le wahhabisme (lequel se diffuse grâce à un océan de pétrodollars et tend à s'imposer comme la nouvelle orthodoxie de l'islam), Londres et New York, Zurich et Francfort pour le mondialisme transgenre prêchant l'hédonisme consumériste hors-sol dans la fusion des races, des sexes, des cultures et l'amnésie générale. Un monde sans histoire, sans passé et sans avenir autre que celui de la termitière à échelle planétaire.

La guerre sempiternelle

Finalement que penser a posteriori de nos brillants causeurs qui, voici vingt ans, annonçaient l'échec de l'islam politique et la marginalisation du terrorisme condamné à devenir un épiphénomène ? Surtout sachant que le mal ne sera pas éradiqué par la reconquête des bastions de l'ÉI au Levant même si les rebellions armées déposent les armes et concluent un armistice durable avec l'État syrien ! L'idéologie virale wahhabite à n'en pas douter perdurera au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, dans le Golfe de Guinée ou dans les grands réservoirs islamistes d'Asie. La signature le 29 décembre d'un accord de cessez-le-feu en Syrie sous le parrainage de la Russie et de la Turquie et validé par le Conseil de Sécurité unanime, ne règle rien sur le fond. Cela parce qu'il s'agit plus largement d'une guerre véritablement eschatologique du Bien contre le Mal faisant écho à la Guerre sans limites que l'Amérique lançait en défi aux Nations au lendemain du 11 Septembre. Autrement dit, la Croisade (le mot fut vite abandonné) que GW Bush annonçait le 16 septembre 2001(5).

En retour les sites de Daech incitent et avec une éloquence certaine à la migration vers une Union européenne pour s'y livrer au djihad contre les "Croisés ». L'Europe, cet espace géographique sans visage qui fait tomber ses frontières pour mieux inviter sur son sol toute la misère du monde et l'écume corrosive du sous-développement, au prétexte d'accueillir les réfugiés des guerres qu'elle a elle-même allumées au service de l'Otan. Ce que confirmait encore, une fois de plus il y a quelques jours, ce 27 décembre à Ankara, l'ex-grand ami de Washington, le président Erdogan en déclarant « Ils [les États-Unis] apportent leur soutien aux groupes terroristes, y compris l'EI… Nous avons des preuves confirmées, avec des photos, des photos et des vidéos ». Inutile d'épiloguer.

Or si Daech, scission/émanation d'Al-Qaïda, se mêle à la masse des migrants, c'est avec l'idée bien arrêtée de faire de l'Europe démographiquement agonisante, la Maison de la guerre, le Dar alharb. Il va de soi, qu'en accord avec le précepte maoïste, les égorgeurs se meuvent comme des poissons dans l'eau au sein des foules affluant vers un sous-continent atteint de sida mental, c'est-à-dire dont les défenses immunitaires, spirituelles et intellectuelles, se sont effondrées. L'Union n'étant qu'un conglomérat de peuples perclus de mauvaises bonnes intentions, de culpabilité pour tous les crimes réels ou imaginaires qu'ils auraient commis dans un proche ou lointain passé... croisades, traite négrière, colonisation, décolonisation et tutti quanti ! Autant dire que la guerre civile larvée en Europe est appelée à durer si une paix syrienne ne parvient pas à éteindre durablement l'incendie, le Qatar comme la Turquie s'étant ralliés à Moscou devraient cesser de l'alimenter. Reste toutefois l'Arabie et d'autres États voyous, du Golfe entre autres, mais pas seulement, pour armer les armées djihadistes avec des matériels achetés aux grands marchands d'armes, étatiques ou non. Une guerre intestine plus ou moins larvée, épisodique, mais inéluctablement destinée à s'étendre pour déboucher peut-être - à moyenne échéance, sur une guerre civile européenne ouverte. L'hypothèse, aussi désagréable soit-elle, ne peut cependant pas être totalement exclue…Le cancer terroriste

Retenons de ce qui précède que le cancer chirurgicalement excisé a déjà métastasé au sein du milliard et demi d'hommes qui composent l’Oumma islamique, la « Communauté des croyants ». L'incendie n'est par conséquent pas près de s'éteindre puisque ceux qui prétendent l'éteindre sont également ceux qui l'ont allumé... Al Qaïda, la Base, officiellement fondée en 1987, est née en réalité au Pakistan à l'initiative de la CIA dès 1977, soit deux ans avant l'entrée des troupes soviétiques sur le sol afghan. Elle servira dé prétexte et de repoussoir sur plusieurs fronts de guerre. Ainsi en Bosnie, en avril 1992, puis en Yougoslavie en 1999 dans la guerre du Kossovo. En mars 2011, l'Otan ouvre les hostilités en Libye par le truchement de chefs d'Al-Qaïda tel Abdel-hakim Belhadj qui, après la chute de la Jamahiriya, ira porter la dévastation et la mort en Syrie(6).

Des faits accablants pour les Euratlantistes, mais bien connus dé tous les observateurs avertis, et que viennent, une fois de plus, faire ressortir l'affaire des courriels de Madame Clinton divulgués par Wikileaks... des révélations si gênantes que la Maison-Blanche a tenté d'en minimiser l'impact en accusant les Services de guerre électronique russes d'en avoir été les initiateurs. Cela dans le but de peser dans la balance des élections présidentielles américaines au détriment du camp Démocrate. Une façon peu élégante de chercher à délégitimer (ou de jeter une ombre de suspicion), le nouveau président trois semaines avant sa prestation de serment, le 20 janvier 2017. Ajoutons que les signes négatifs se multiplient quant à un regain de tension Est/ Ouest, à commencer par l'expulsion des Etats-Unis de trente-cinq membres du personnel diplomatique russe. Mesure vexatoire à laquelle le Kremlin beau joueur ne répondra pas. Ayons en mémoire que le prix Nobel de la paix fut attribué en 2009 au président Obama « pour ses efforts extraordinaires en faveur du renforcement de la diplomatie et de la coopération internationales entre les peuples ». In fine, avec l'affaire Wikileaks, nous avons là une fort intéressante illustration de ces « efforts extraordinaires en faveur de la diplomatie et de la coopération » !

Pour ceux qui n'auraient pas tout à fait saisi, l'Administration américaine n'aura jamais cessé ces trois dernières décennies de financer, d'organiser, de superviser et d'armer des groupes islamistes pour déstabiliser et détruire les Etats nations qui ne s'alignaient pas. Cette politique du « régime change » a montré ses limites. Les échecs se succèdent et finissent par se ressembler. Même l'État hébreu qui eût dû bénéficier de l'effondrement ou de l'affaiblissement des ses voisins, se révèle aujourd'hui, à la fin du mandat présidentiel de l'Américain Obama, particulièrement affaibli nonobstant les chasseurs-bombardiers de dernière génération F35 que les États-Unis lui livrent actuellement. Guérillas islamistes au sein desquelles se formeront et se recruteront les noyaux durs de l'ÉI et de ses succursales au Maghreb islamique, dans la Péninsule arabique, la Corne de l'Afrique, au Nigeria, en Asie. En mars 2013, le New York Times évoquera à plusieurs reprises le transfert au printemps 2011 d'éléments combattants, notamment en Syrie pour y renverser le régime baasiste de Bachar el-Assad. Un rapport du Pentagone du 12 août 2012 (déclassifié le 18 mai 2015), précisera que « les pays occidentaux, les États du Golfe et la Turquie soutiennent en Syrie les forces qui tentent de contrôler les zones orientales », cela devant permettre « la possibilité d'établir un émirat salafiste en Syrie orientale » [cf ilmanifesto27déc16]. La messe est dite, Manhattan et Riyad, deux idéologies différentes, apparemment en guerre mais en apparence seulement, au final, un unique catéchisme subversif, un seul et même combat.

Léon Camus Rivarol du 5 janvier 2017

1) Le Catéchisme révolutionnaire dispose que le militant « au fond de lui-même, non seulement en paroles mais en pratique, a rompu tout lien avec l'ordre public et avec le monde civilisé, avec toute loi, toute convention et condition acceptée, ainsi qu'avec toute moralité. En ce qui concerne ce monde civilisé, il en est un ennemi implacable, et s'il continue à y vivre, ce n'est qu’afin de le détruire plus complètement » Règle n°2. Il « ne connaît qu'une science - celle de la destruction... » Règle n°3. « Il méprise l'opinion publique. Il méprise et hait dans tous ses motifs et toutes ses manifestations la moralité sociale actuelle. À ses yeux il n'y a de moral que ce qui contribue au triomphe de la Révolution ; tout ce qui l'empêche est immoral » Règle n° 4. « Jour et nuit, il ne doit avoir qu 'une pensée, qu'un but - la destruction la plus implacable. Travaillant froidement et sans répit à ce but, il doit être prêt à périr lui-même, et à faire périr de sa main tout ce qui empêche cet accomplissement ». Règle n°6.

2) Voir Jean-Michel. Vernochet, Les Égarés - Le wahhabisme est-il un contre-islam ? Sigest 2013. Notons qu'en Tunisie dont il est beaucoup question ces temps-ci - dans les années quatre-vingts, la diffusion de l'islamisme radical s'est faite par le haut, dans les Universités, avec la conversion des militants trotskistes. Lesquels sont passés sans difficulté d'un messianisme révolutionnaire à un autre mieux adapté à leur culture et tout aussi porteur d'apocalypse. Un phénomène passé inaperçu de nos soi-disant islamologues parisianistes. Le djihadisme combat au premier chef ce qu'il considère comme l'apostasie, puis en second l'idolâtrie identifiée avec l'Europe croisée, mais en réalité postchrétienne. Nous sommes ainsi meurtris « non pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous ne sommes plus, des chrétiens ». Peu après le 13 novembre 2015, l'ÉI s'était félicité d'avoir frappé Paris, cette capitale « qui porte la bannière de la croix en Europe ». Erreur d'appréciation, c'est un vieillard hors d'âge qui est égorgé dans l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray à la fin de la synaxe de Paul VI et les marché de Noël n'ont plus de Noël que le nom. « Il s’agit avant tout d'un marché dans une civilisation du Marché planétaire ». De fait les takfiristes ne s'attaquent pas à des symboles chrétiens mais à ceux de la société mercantile, ceux dévoués au culte de Mammon qui fait marchandise et commerce du reliquat de nos fêtes et traditions religieuses.

3) Le 4 mai 1945 le commandant en chef des forces américaines en Europe, le Général Eisenhower, donnait l'ordre de traiter tous les vaincus de guerre allemands comme des « Disarmed Enemy Forces » (DEF), ce qui exonérait les vainqueurs de l'obligation d'appliquer les Conventions de Genève et conduisit l'hiver suivant à une politique délibérée d'extermination par « la faim et le froid » de plusieurs centaines de milliers de soldats, cela avec l'aval des plus hautes autorités des États-Unis. Par un même tour de passe-passe du Secrétaire à la Défense, les vaincus d'Afghanistan furent étiquetés « prisonniers du champ de bataille », soit en « illégal enemies combatant », ce qui permit notamment de recourir à un usage extensif de la toiture et autres traitements dégradants. De la base de Bagram à la prison d'Abou Graïb en Irak, l'Amérique démocratique a su administrer à l'humanité ébahie d'admirables leçons de civilisation.

4) Suivant Sabbataï Tsevi (1626/1676), la Loi est la conséquence du péché originel. La rédemption, le retour à l'Eden primordial, la rend donc inutile et vide de sens. La faute, une fois rachetée, les actes au paravant interdits ou offensants deviennent de facto normaux. Plus avant, pour son disciple Nathan de Gaza, la loi est ce par quoi le péché se maintient en ce monde, puisqu'elle repose sur la connaissance du bien et du mal, fruit défendu goûté par Eve, source du mal. Chaque fois que nous observons la loi, que nous distinguons le bien du mal, nous répétons le geste du péché originel. Que faire ? Au paradis se dresse un aube arbre, l'arbre de Vie qui ignare les distinctions, les limitations, qui ignore la loi et sa contemplation marque l'achèvement de la rédemption, par-delà le bien et le mal. Il s'agit donc de détruire la loi. Aux yeux de Nathan, la Torah édifie un mur entre Dieu et l'humanité rachetée... « l'accomplissement de la Torah sera par conséquent sa transgression ».

Pour retrouver la présence divine en sa plénitude, il sera nécessaire de s'aventurer là où la Torah perçue comme la Loi ultime nous interdit d'aller. Il est dès lors question de transgression et de descente dans les profondeurs de l'abîme afin d'y recueillir les étincelles de lumière divine qui s'y trouvent dispersées. Pour s'élever, nous devons donc ignorer et subvertir la loi afin de ne plus entendre dans la parole divine la menace sourde du jugement, mais la promesse d'un monde de félicité à venir [cf.lundimatin#27-13sep15]. Qui ne saurait voir dans cette vision eschatologique le fil rouge courant à travers les doctrines messianistes de libération de l'homme et de dépénalisation tous azimuts ? Un monde où celui qui dénonce le mal est coupable et celui qui commet le crime est une victime.

5) « Le temps est maintenant venu de gagner de manière décisive la première guerre du XXI siècle. Cette croisade, cette guerre contre le terrorisme demandera du temps ». Conférence de presse du 16 septembre 2001.

6) Ce qu'en dit le très désinformatif Wïkipédia. Belhadj a guerroyé en Afghanistan dans les années 1980. Il deviendra plus tard par la suite l'émir du Groupe islamique combattant en Libye. On le retrouvera successivement au Pakistan, en Turquie et au Soudan. En Irak, il combat aux côtés d'Abou Moussab Al-Zarqaoui, chef d'Al-Qaïda mort en juin 2006. Arrêté en Malaisie par la CIA en 2003, interrogé à Bangkok, il est livré aux moukhabarats (SR) libyens en 2004. Il restera emprisonné jusqu'en 2009 jusqu'à ce qu'il soit gracié par Saïf ai-Islam Kadhafi qui a renégocié une trêve avec le Groupe islamique combattant. Aux dires de l'ancien Premier ministre espagnol, José Maria Aznar, Belhadj aurait été impliqué dans les attentats du 11 mars 2004 à Madrid. En mai 2011, il est au premier rang de l'insurrection contre Mouammar Kadhafi. Il se rend au Qatar et prend le commandement de la Brigade du 17 février, formée et armée par la France et les Émirats arabes unis. De retour en Tripolitaine, il participe à l'Opération française Sirène de l'aube, s'empare d'importantes réserves d'armes. Le 22 août 2011 il se proclame commandant militaire de Tripoli. L'Encyclopédie en ligne se garde bien d'évoquer le moins du monde le rôle joué ensuite par Belhadj en Syrie. Cf. Jean-Michel Vemochet, Retour de flamme - Les banlieues de Damas matrice du terrorisme, Sigest 2016.

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, insécurité, international 0 commentaire -

CHARLOTTE D'ORNELLAS : "NE LAISSEZ PAS DISPARAÎTRE LES CHRÉTIENS D'ORIENT !" #VoxAF

-

La Russie est en train de modifier sa tactique en Syrie ?

Le 10 Janvier 2017, la Russie a déployé en Syrie 12 chasseurs-bombardiers Su-25 SM3, détectés par les satellites de reconnaissance occidentaux. & il est probable qu’au moins 48 à 52 autres Su-25 SM3 soient envoyés en Syrie dans les prochaines semaines. C’est un signal que la Russie est en train de changer de tactique dans la lutte contre les terroristes islamistes et qu’il est prévu une grande échelle offensive terrestre par l’armée arabe syrienne1.

Le Su-25 a été modernisé en plusieurs étapes donnant les Su-25 SM / SM2 / SM3, la dernière modernisation ayant eu lieu en 2013. Environ 150 avions Su-25 modernisés (SM3/UBM2), ainsi que 120 autres Su-25 modernisés sont entrés en dotation des forces aériennes russes. L’avion est propulsé par deux moteurs RD-195 avec une poussée de 4 ;500 kgf et a une vitesse maximale de 975 km/h.

Fait intéressant, avec la tentative d’imposition d’un cessez-le en Syrie le 27 février 2016, la Russie a retiré de la Syrie la presque totalité de ses 15 Su-25SM3. Les appareils étaient âgés de plus de 20 ans et avaient effectué plus de 200 heures de vol en Syrie, et ont été soumis à un contrôle dans les usines de réparation aéronautique en Russie. Une nouvelle offensive de l’armée syrienne servira à la fois à libérer le territoire national des mercenaires islamistes et à tester de nouveaux équipements et entraîner l’armée russe dans des conditions réelles de combat, pour défendre la Russie d’une invasion de l’OTAN2.

En quoi consiste le changement de tactique de la Russie dans la lutte contre les terroristes islamistes en Syrie ?

Jusqu’à présent, la Russie avait attaqué des cibles en Syrie avec des missiles de croisière lancés à partir de sous-marins, de navires de surface et de bombardiers à longue portée. D’autre part, les bombardiers tactiques russes opérant à partir de la Base syrienne de Hmeymim, ont exécuté des missions prévues à l’avance après que les UAV (drones) aient localisé les cibles, des heures ou des jours auparavant. En règle générale, ces cibles avaient un faible taux de mobilité, situées à une distance de sécurité suffisante des civils et des troupes de l’Armée arabe syrienne. Les avions russes n’étaient armés chacun que de deux bombes ou missiles air-sol guidés par faisceau laser, GPS et Caméra TV/IR, les bombardements s’effectuant à une altitude de 8.000-10.000 m.

Le changement de tactique de la Russie en Syrie signifie que les avions russes seront obligés d’effectuer, presque exclusivement, des missions de soutien rapproché (CAS, Close air support) afin de créer des brèches dans la défense des mercenaires islamistes, nécessaires à une avance rapide des troupes syriennes. Le Su-25 SM3 est le mieux adapté pour de telles missions. La plupart des missions de soutien rapproché doivent être effectuées la nuit, sans informations détaillées reçues à l’avance des avions de reconnaissance sans pilote. Ils opèrent en longues patrouilles à grande altitude dans les zones situées au-dessus du territoire des islamistes grâce à la procédure « chasse de cibles ». Une fois l’objectif identifié, le pilote lance la procédure de frappe.

Toutefois, les missions d’appui rapproché nécessitent une coordination parfaite dans l’espace et le temps avec des soldats au sol, ce qui implique l’utilisation d’officiers russes spécialisés dans le guidage des avions Su-25 SMT et indiquant les cibles situées au sol en première ligne. Tout d’abord, ils identifient leur position aux pilotes effectuant le soutien rapproché par radio et, de nuit, par un dispositif de faisceau laser invisible, détecté par des capteurs électro-optiques à bord de l’avion russe. Puis les officiers chargés du guidage indique les cibles marquées qui devront être frappées avec le même dispositif de faisceau laser. Cela fournit une précision maximale de frappe pour les cibles mobiles du type des camionnettes Toyota armées de mitrailleuses ou des équipes de tireurs d’élite, ou encore les points d’appui des islamistes situés sur les étages inférieurs des bâtiments.

Le système optoélectronique SOLT-25 (avec des capteurs laser, Caméra et IR) monté dans le nez sert à la navigation FLIR et par satellite (GLONASS), et à trouver et identifier des cibles au sol de nuit et à grande altitude. Pour attaquer des cibles, le Su-25 SM3 dispose d’un centre de guidage de tir PrNK-25SM Bars qui utilise le système optoélectronique SOLT-25 et un télémètre avec un équipement de marquage laser pour diriger la précision des armes. Dans la procédure de « chasse de cibles », on utilise rarement des bombes guidées ou de petit calibre, la plupart sont des missiles non guidés, ou bien on utilise le canon de bord. Le Su-25 SM3 dispose d’un canon rotatif à double fût de type Gsh-30-2, de calibre 30 mm, avec une cadence 2.000 projectiles/minute, utilisant des projectiles perforants – incendiaires, explosifs – incendiaires et AP-T (Armour-Piercing Tracer) avec un noyau de tungstène.

Le Su-25 SM3 dispose en plus de 10 points d’emport sous les ailes et le fuselage, qui peuvent emporter des réserves supplémentaires d’armes pesant 4.340 kg. Dans la procédure de « chasse de cibles » le Su-25 M3 est équipé de 8-10 pods UB-32/57, armés chacun de 32 roquettes S-5M/K de calibre 57 mm, ou de pods B-8M1, B-13L, PU-O-25, armé de roquettes de calibre 80 mm, 122 mm et 266 mm. L’attaque consiste à tirer en salves les projectiles du canon ou les roquettes en piqué selon un angle de 15-30 degrés à partir d’une altitude de 1.000-3.000 m. La procédure de « chasse de cibles » permet d’exécuter plusieurs attaques sur des cibles différentes.

Seulement, bien qu’elles soient plus efficaces que les frappes prévues à l’avance, les missions de soutien rapproché sont extrêmement risquées, puisque, en dessous de l’altitude de 5.000 m, tous les avions sont vulnérables aux missiles portables (MANPAD) et, au-dessous d’une altitude de 3.000 m, ils sont vulnérables aux mitrailleuses lourdes et aux canons de calibre 12.7, 14.5, 23 et 30 mm, dont sont équipés les mercenaires. L’avion russe Su-25 est l’équivalent de l’A-10 américain, tous deux disposant d’un blindage de titane pesant 500 kg, avec une épaisseur de 15 à 30 mm pouvant résister aux projectiles de calibre 23 mm, et un blindage en fibre de carbone (qui retient les produits de fragmentation résultant d’explosion de projectiles).

Pour se protéger contre les missiles sol-air, le Su-25 SM3 est équipé du système Vitebsk-25, similaire au système Spectra ESM qui équipe le Rafale. Il détecte le cadrage de l’avion par un radar ennemi, en calcule l’azimut et le type, puis actionne le brouillage sur plusieurs fréquences, en utilisant un équipement intégré, le L-370-3S. Le système Vitebsk-25 protège le Su-25 SM3 contre des missiles guidés dans le spectre IR ou laser, par un sous-système de pièges thermiques de type APP-50, y compris contre les missiles portables sol-air (MANPAD).

Notes

1 Comment pourrait se terminer le conflit en Syrie en 2017 ?

2 Qu’est-ce qui a poussé la Russie à intervenir en Syrie ?

http://www.voxnr.com/7682/la-russie-est-en-train-de-modifier-sa-tactique-en-syrie

-

CIA, le monstre à double face : farces & menaces

Ex: http://www.europesolidaire.eu

Nous vous invitons à lire cet article bien documenté de notre estimé confrère Philippe Grasset.... Effectivement, le texte du 6 janvier de ZeroHedge.com commence par le constat « La farce est complète ». Il s'agit du commentaire d'introduction concernant le rapport de tous les services de renseignement US enfin réunis en une unanimité émouvante, pour faire un rapport dit “authoritative”, rapport décisif, sans appel, dispensant la lumière finale, présenté jeudi au président-partant Obama, – ému aux larmes suppute-t-on, – puis le lendemain au président-élu Trump, et entretemps “fuité” vers divers organes de la presse-Système. Cela fut à ce point que The-Donald piqua une colère aussitôt transmutée en tweet demandant une enquête officielle des commissions ad hoc du Congrès sur cette question...

« I am asking the chairs of the House and Senate committees to investigate top secret intelligence shared with NBC prior to me seeing it », hurle le président-tweet.

Mais là où la farce est vraiment “complète”, c'est dans ce sens que le fameux rapport de 25 pages dont on aura la semaine prochaine une version répandue publiquement, expurgée de ses secrets d'État (sans doute fera-t-elle 32 pages ?), ne contient strictement aucune preuve de ce qui est affirmé, à savoir le “complot russe” et son train. La “farce est vraiment 'complète'”, mais elle n'est plus très drôle ; le ridicule n'est pas vraiment producteur d'humour ou d'ironie, mais plutôt d'un mélange de pathétique, d'agacement et de découragement. Voir défiler tous ces pauvres hères, l'épais Brennan de la CIA en tête, qui tentent encore de vendre leur camelote extrêmement faussaire, et que même les applaudissements nourris de leurs nombreux partisans ne parviennent pas à requinquer, tout cela semble bien nous montrer que la farce, le “complot russe”, commence à lasser.

Pour autant, ne nous désintéressons pas de l'affaire elle-même, du fameux rapport de ces 25 pages qui scintillent de toute l'intelligence des 17 agences de renseignement US mises ensemble.

Enfin, comme on voit ci-dessous, dans la présentation résumée que ZeroHedge.com fait du rapport avant de passer au détail, la CIA et le FBI ont un jugement de “high confidence” (degré élevé de confiance) dans les affirmations du rapport, ce qui signifie que “la grande qualité des informations et/ou la nature du jugement posé rend possible un jugement affirmé. Quoi qu'il en soit, cette classification implique la possibilité que le jugement soit faux”. (Concernant le FBI sur ce point, on constatera de plus en plus clairement la politique fluctuante et insaisissable du Bureau dans cette affaire, répondant à des intérêts, des jugements de rapports de force, qui interdisent de porter un jugement sérieux sur sa position.)

Dans ce même rapport, la NSA intervient pour définir son appréciation de jugement sur l'affaire du “complot russe” par l'expression “moderate confidence”, qui implique “des sources en général crédibles et des informations plausibles, mais de qualité insuffisante et sans corroboration décisive pour permettre un jugement de 'high confidence'”. Bien entendu et d'une façon générale, il n'est pas question de preuves dans ce rapport, il est peu utile d'insister sur une chose déjà tant répétée mais voilà une répétition de plus tout de même et à tout hasard puisque nous sommes dans l'univers de l'IC (Intelligence Community) US “au pays des merveilles”, – IC-Alice si l'on veut...

Le plus remarquable dans ces dernières précisions, c'est l'intervention officielle de la NSA pour la première fois dans cette affaire ; ordre supérieur du président-sortant et divers pressions obligent. Le plus remarquable dans ce “plus remarquable” est que l'agence qui a nécessairement, par sa mission, par ses moyens, etc., toutes les preuves possibles existantes dans ses archives et ses hyper-gigabytes de toutes les écoutes du monde, la NSA donc est celle qui n'a que “moyennement confiance” à la différence des deux autres. C'est une absurdité qui va bien dans l'ensemble bouffe-farce : la NSA étant ce qu'elle est (maîtresse de toutes les communications) et le “complot russe“ affirmée dans le rapport étant fait par le biais de la communication comme l'affirme également le rapport, la NSA est la seule à tout savoir et n'a qu'une alternative de jugement, selon les documents qu'elle a en sa possession : “aucune confiance” (pas de documents-preuves) ou une “confiance absolue” (documents-preuves) dans les affirmations de ce rapport qui portent sur de nombreux points de communication, hacking, cyberguerre, etc. Elle choisit la position intermédiaire (peut-être/peut-être pas), chose impossible pour elle-qui-sait-tout ; est-ce une façon de dire entre les lignes ce qu'elle pense vraiment de tout cela, au risque d'être mal vue dans la partie bouffe-farce (mais who cares ?)...

« The farce is complete.

» One week after a joint FBI/DHS report was released, supposedly meant to prove beyond a reasonable doubt that Russia intervened in the US presidential election, and thus served as a diplomatic basis for Obama's expulsion of 35 diplomats, yet which merely confirmed that a Ukrainian piece of malware which could be purchased by anyone, was responsible for spoofing various email accounts including that of the DNC and John Podesta, moments ago US intelligence agencies released a more “authoritative”, 25-page report, titled "Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections", and which not surprisingly only serves to validate the media narrative, by concluding that Russian President Vladimir Putin 'ordered' an effort to influence U.S. presidential election.

» Specifically, the report concludes the following:

» We assess Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign in 2016 aimed at the US presidential election. Russia's goals were to undermine public faith in the US democratic process, denigrate Secretary Clinton, and harm her electability and potential presidency. We further assess Putin and the Russian Government developed a clear preference for President-elect Trump.

» What proof is there? Sadly, again, none. However, as the intelligence agencies state, "We have high confidence in these judgments"... just like they had high confidence that Iraq had weapons of mass destruction.

» And while the report is severely lacking in any evidence, it is rich in judgments, such as the following:

» We assess Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign in 2016 aimed at the US presidential election. Russia's goals were to undermine public faith in the US democratic process, denigrate Secretary Clinton, and harm her electability and potential presidency. We further assess Putin and the Russian Government developed a clear preference for President-elect Trump. We have high confidence in these judgments.

» We also assess Putin and the Russian Government aspired to help President-elect Trump's election chances when possible by discrediting Secretary Clinton and publicly contrasting her unfavorably to him. All three agencies agree with this judgment.

» At this point a quick detour, because the intel agencies responsible for drafting the report then explain how “confident” they are: “CIA and FBI have high confidence in this judgment; NSA has moderate confidence.”

» What do these distinctions mean?

» • High confidence generally indicates judgments based on high-quality information, and/or the nature of the issue makes it possible to render a solid judgment. However, high confidence judgments still carry a risk of being wrong.

» • Moderate confidence generally means credibly sourced and plausible information, but not of sufficient quality or corroboration to warrant a higher level of confidence.

» In other words, while not carrying the infamous DHS disclaimer according to which last week's entire joint FBI/DHS report is likely garbage, the US intel agencies admit they may well be “wrong.” »

• Là-dessus, il faut dire un mot sur la rencontre tant attendue, tant annoncée et commentée par avance de Trump et des principaux chefs de renseignement, les mêmes (ou certains d'entre eux) qui témoignaient jeudi devant le Sénat pour affirmer, – du moins ceux qui avaient été soigneusement sélectionnés dans ce sens, – qu'il y avait bien eu un “complot russe” pour interférer sur les élections présidentielles. Le résultat de cette rencontre se trouve dans un communiqué du président-élu Trump après la rencontre, qui semble l'objet d'une sorte d'étrange compromis si l'on se réfère aux invectives et affirmations furieuses que les uns et les autres échangent depuis plusieurs semaines. La rencontre a été “constructive”, dit Trump, qui ajoute que les tentatives de “hacking”, – il y en a tout le temps, et de très nombreux pays, groupes et personnes privés, précise-t-il, – n'ont eu “absolument aucun effet sur le résultat des élections”. Reprenons ici quelques lignes, pour confirmation, d'une source convenable, soit RT-America :

« Hacking “had absolutely no effect” on the outcome of the 2016 US presidential elections, President-elect Donald Trump has announced following a meeting with intelligence officials.

» Having described his meeting with top representatives of the US intelligence community as “constructive,” Trump said on Friday that no cyber hacking from Russia, China or any other country had affected the vote. “While Russia, China, other countries, outside groups and people are consistently trying to break through the cyber infrastructure of our governmental institutions, businesses and organizations including the Democrat National Committee, there was absolutely no effect on the outcome of the election,” Trump said in his statement. “There was no tampering whatsoever with voting machines,” he added. »

Ainsi tout se passe comme si rien ne s'était vraiment mal passé, ce qui indique que personne n'a voulu un affrontement spectaculaire ni quelque développement décisif que ce soit. Les affirmations de Trump, appuyées ironiquement sur le caractère “constructif” de l'entretien, vont toutes contre la version défendue par le duo Brennan-Clapper (CIA-DNI)... Pour mesurer l'abîme séparant les interlocuteurs de cette rencontre, il suffit de comparer la citation confiante d'Assange qu'a faite Trump mercredi et cet échange McCain-Clapper au Sénat un jour plus tard (« – Croyez-vous qu'on puisse accorder quelque crédibilité que ce soit à cet individu [Assange] compte tenu de la documentation qu'il a fuitée et qui ont mis des vies US en danger ? – De mon point de vue, absolument pas. »)

Cette rencontre en forme de jeu de cache-cache dissimule par conséquent une orientation vers des affrontements beaucoup plus rudes à mesure qu'on s'approche du moment décisif où Trump prendra les commandes, placera aussitôt ses hommes, notamment ceux qui, avec Flynn, n'ont pas besoin que leur nomination soit approuvée par le Congrès, et autorisera des actions concrètes immédiates. Ces choses se préparent dans une atmosphère qui va peu à peu nous éloigner de l'aspect bouffe pour une atmosphère plus proche de la tragédie. Nous avions mentionné cette déclaration le 5 janvier : « Du côté de l'administration Obama, l'attitude de Trump vis-à-vis du renseignement US (de la CIA) est l'objet de commentaires officieux extrêmement durs : « “C'est effrayant”, dit une source citée par le WSJ. “Aucun président n'a jamais défié et diffamé de cette façon la CIA , en espérant pouvoir s'en sortir sans encombres.” »

Cette remarque est commentée par Ricky Twisdale le même 5 janvier sur Russia Insider : « But notably, a statement from one anonymous inteviewee appeared to contain a veiled threat against the President-elect: Intelligence officials told the Journal that they are ultimately disgusted with the President-elect's social media behavior and disapproval of the CIA. “It's appalling,” one official said. “No president has ever taken on the CIA and come out looking good.”

» This is an incredible statement, and one which was obviously made to the WSJ very deliberately and conscientiously, a paper with which the CIA is known to have strong ties. The neocon rebels in the clandestine services are not happy that Donald Trump has publicly called them out for their warmongering Russophobic lies. Now they are sending him a message: “Don't cross us. Or you won't come out good.”

» Read between the lines of that statement and make of it what you will. »

Cela rejoint l'interprétation que donne PhG, le lendemain, de l'intervention du sénateur démocrate Schumer avec Rachel Maddow : « Schumer, vieille ordure de Wall Street, prend l'air finaud et diabolique qui convient pour dire qu'à continuer comme ça, il va lui arriver des problèmes, à Trump (« Let me tell you: You take on the intelligence community — they have six ways from Sunday at getting back at you »). Et Rachel, lesbienne, progressiste-sociétale, autrefois pourfendeuse talentueuse de GW Bush et de ses guerres épouvantables où la CIA tint son rang, qui boit ça comme du petit lait, l'annonce par la vieille ordure que la CIA pourrait régler son compte au président des États-Unis... »

Tout cela, bien des signes annonçant les temps à venir où le bouffe de ces rapports abracadabrantesques sur le “complot russe” vont laisser place à la véritable bataille. « Purge the CIA, they're a threat to the republic », exhorte Justin Raimondo sur Antiwar.com ce 7 janvier. Il est vrai que l'on approche du point où les duels à fleurets mouchetés de communication ne suffisent plus à régler les débats du jour et, dès lors que l'autotrité changera, il faudra en venir à l'affrontement ouvert, celui où les comptes se règlent et où le bouffe le cède à la tragédie.

L'article original se trouve dans http://www.dedefensa.org/article/cia-le-monstre-a-double-face-farces-menaces

-

Paranoïa anti-russe et théories du complot

Nous assistons depuis quelques mois – mais cela va en s’intensifiant depuis quelques semaines – à une vaste offensive médiatique contre la Russie, suspectée d’ingérence dans les affaires intérieures de certains pays occidentaux. Entre accusations de piratage informatique (comme dans l’affaire de la révélation des courriels privés d’Hillary Clinton) et de tentatives d’influer dans diverses campagnes électorales (présidentielles américaines, primaires de la droite française, etc.), les charges contre la Russie s’accumulent et font monter les tensions. Or, il s’avère que ces soupçons reposent souvent sur des éléments très minces, voire inexistants, et que dans le cas d’influences qui pourraient s’avérer vraies (dans le sens où, théoriquement, elles pourraient avoir lieu), comme celles que seraient effectivement susceptibles d’exercer sur une frange des opinions publiques occidentales certaines agences de presse russes et autres médias en ligne ayant pris le parti de Moscou, il n’y a pas matière à scandale : en effet, elles n’outrepassent pas le domaine de la légalité, ne ressortissent en aucun cas d’actes de guerre et s’inscrivent tout simplement dans le cadre ordinaire de la liberté d’expression et de communication des informations et des idées.

Or malgré cette observation qui paraît assez évidente – les faits litigieux reprochés à la Russie ne sont pas avérés tandis les faits avérés, eux, ne sont pas litigieux – un grand nombre de médias se sont lancés sans la moindre hésitation dans cette nouvelle croisade, qui pose le double problème de faire abstraction de la situation réelle et d’être potentiellement dangereuse pour tout le monde. C’est notamment, en Suisse romande, le cas du Temps qui, comme j’ai eu l’occasion d’en parler dans un article précédent [ http://lesobservateurs.ch/2016/12/01/medias-trump-retour-... ], avait publié le 26 novembre dernier un éditorial (rédigé par Sylvain Besson) qui, par ses outrances, ressemblait à une déclaration de guerre, dénonçant « une offensive subtile [de la Russie] sur le front immatériel de la propagande et de la désinformation » et saluant la décision du Parlement européen qui, quelques jours auparavant, avait voté une résolution condamnant la propagande russe, qui se trouvait mise sur le même plan que la propagande de l’Etat islamique. Le quotidien parvenait, en quelques paragraphes, à dénoncer des théories du complot que véhiculeraient certains médias russes à destination du public occidental et à produire lui-même une théorie qu’il faut bien appeler conspirationniste puisque le complot dénoncé ne reposait sur aucune preuve concrète…

Cet éditorial, et d’autres articles du même tonneau l’accompagnant, appelait nécessairement une réaction. Elle s’est exprimée le 6 décembre, Le Temps publiant ce jour-là une lettre d’Irina Dedkova, attachée de presse du consulat général de Russie à Genève. Celle-ci, offensée par les allégations paranoïaques et passablement complotistes dont nous venons de parler, a répondu ceci : « Au lieu de propager la russophobie dans les médias, il faudrait peut-être chercher les causes de l’insécurité actuelle en Europe dans les conditions de vie extrêmement précaires et difficiles auxquelles sont confrontées les populations d’Afghanistan, de Libye, d’Irak. […] L’Europe a déjà subi des attaques terroristes sur son territoire, la Suisse en a heureusement été épargnée. Il faut enfin comprendre que les terroristes n’arrêteront pas leurs actes abominables tant qu’ils ne seront pas combattus sur le terrain et tant que cette ambiguïté de la part des Occidentaux continuera. […] L’éditorial du 26 novembre prétend que “le mensonge et la désinformation viennent de Russie” et que c’est l’Occident qui détient le monopole de la “vérité”. Est-ce vraiment le choix engagé et assumé de la rédaction ? L’objectivité et l’analyse sans parti pris sont alors à chercher ailleurs que dans les pages du Temps. » On pourrait ajouter qu’il y a quelque chose d’extrêmement indélicat de la part du Parlement européen à renvoyer dos à dos Daech et la Russie, lorsque l’on sait le rôle que cette dernière a joué ces derniers temps dans la lutte contre le terrorisme islamiste sur le front syrien. Les amis bruxellois de l’Alliance atlantique ont-ils vraiment, dans cette guerre-là et après le désolant constat d’échec de leurs alliés, des leçons à donner à Poutine ?

Cette petite mise au point ne sera toutefois pas d’une grande utilité pour la suite car Le Temps va continuer à déployer, semaine après semaine, les éléments de langage de ce nouveau feuilleton (qu’on pourrait intituler Russia-bashing) qui constitue désormais un rendez-vous incontournable dans les pages de ce quotidien – et de bien d’autres. C’est le cas par exemple de l’édition du 28 décembre, dans laquelle on peut lire un article explicitement intitulé Désinformation : l’offensive russe. On nous y entretient de la doctrine Gerasimov, une stratégie russe qui recourrait à des vecteurs de contre-information pour mener contre l’Occident un assaut sournois relevant de la guerre asymétrique. On peut y lire ceci : « Selon Keir Giles, auteur d’une étude sur le sujet, l’objectif n’est plus, comme du temps de l’Union soviétique, de vendre un modèle, mais de “saper la notion de vérité objective et la possibilité même de faire du journalisme”. Il s’agit “d’affaiblir l’immunité morale face à la propagande” ainsi que de “réduire la confiance dans les sources du savoir” des sociétés occidentales. »

Il est tout à fait possible que cette stratégie russe existe et qu’elle procède de cette manière dans le cadre de la nouvelle guerre froide à laquelle nous assistons, mais nous devrions, avant de monter sur nos grands chevaux, nous poser quelques questions toutes simples : qui, aujourd’hui, et bien mieux que tous les cyber-moujiks réunis, est parvenu à remplir les mêmes objectifs ? Qui s’acharne chaque jour à « saper la notion de vérité objective », à « réduire la confiance dans les sources du savoir » de nos sociétés et à détruire « la possibilité même de faire du journalisme » ? Qui sinon les journalistes eux-mêmes, les représentants de ces mêmes médias qui se plaignent maintenant d’être discrédités et de perdre des lecteurs ? Mais de ce côté-là, on n’assistera jamais à aucune remise en question, la responsabilité de la crise des médias traditionnels sera toujours attribuée à un élément extérieur : la Russie, internet, la presse dissidente, les réseaux sociaux ou que sais-je encore. L’auteur de l’article ne doute pas une seconde de la supériorité morale qu’il pense avoir sur ses confrères russes puisqu’il écrit, avec un aplomb qui laisse songeur : « Le risque est de tomber dans le piège d’une contre-propagande, ce qui reviendrait pour les Européens à renier leurs propres valeurs. » Nos propres valeurs ? Mais où sont-elles nos valeurs, dans le travail de réécriture permanent effectué par nos médias, dans l’opération quotidienne de manipulation, de déformation, de censure et – lâchons le mot – de propagande ? Pensez-vous vraiment, chers journalistes suisses, avoir les mains plus blanches que les petits télégraphes du Kremlin ?...

Interrogé sur ce sujet en conclusion de cet article, Jakub Janda, chercheur à l’Institut Valeurs européennes de Prague, « centre de recherche indépendant pro-européen et atlantiste » (sic !), croit voir l’empreinte russe dans plusieurs élections passées ou à venir sur le continent européen. Au journaliste qui lui demande si Poutine risque de mettre son grain de sel dans les élections présidentielles françaises, il répond : « Il n’y aura pas d’interférence directe dans le processus électoral. C’est inutile. Que ce soit Marine Le Pen ou François Fillon qui l’emporte, Moscou est de toutes façons gagnant. » Traduction : quoiqu’il arrive désormais, on fera toujours porter le chapeau à Poutine.

Il est également dommage qu’un hebdomadaire comme Causeur, connu pour penser en dehors des clous, sacrifie dans son numéro de décembre à cette même paranoïa avec un article de Philippe Raynaud intitulé Les équivoques de la primaire dans lequel on peut lire : « Les Français de droite ont cru voter pour un gaulliste, ils se sont engagés dans la voie de la collaboration avec une puissance impériale qui s’appuie sur des relais internationaux très actifs et dont rien ne permet de croire que ses ambitions soient compatibles avec les intérêts français. » A qui cet épouvantail est-il censé faire peur ? Il y a de très bonnes raisons de s’en prendre à François Fillon, candidat de la rigueur néolibérale et de la destruction programmée des conquêtes sociales françaises, mais il y en a aussi de très mauvaises, et lui reprocher de n’être pas aussi atlantiste et américano-compatible qu’un Nicolas Sarkozy ressemble finalement moins à un grief qu’à un compliment. Le plus ironique dans l’affaire, c’est qu’on aurait tout à fait pu prononcer la même phrase en 2007 mais pour parler cette fois de Sarkozy et en faisant référence à une autre puissance impériale. Vous souvenez-vous d’avoir entendu beaucoup de journalistes lui faire ce procès-là ?...

Heureusement, tous les médias ne sont pas dupes, certains chroniqueurs savent raison garder et, devant les humeurs va-t-en-guerre de leurs confrères, tentent de ramener les choses à leur juste mesure et de dégonfler quelques baudruches. C’est le cas par exemple de Jack Dion qui, dans le numéro de Marianne du 2 décembre, signe un article assez bien senti titré Pourquoi Poutine les rend tous fous. Il se moque de Libération qui, « voici peu, expliquait que le travail d’influence idéologique de la Russie avait débouché sur le Brexit, le vote des Néerlandais contre un accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine, la victoire de Donald Trump et, bien sûr, la percée de François Fillon, déjà transformé en marionnette de Vladimir Poutine (ça promet !). » Le quotidien bobo n’a toutefois pas été le seul à tomber dans ce panneau car le même jour, « Le Monde publiait une tribune de l’historienne Françoise Thom digne du maccarthysme naguère en vogue aux Etats-Unis. Cette prose vaut le détour car elle dit tout haut ce que suggère mezza voce Le Monde au fil de ses articles. Au terme d’une longue enquête, la dame dénonce “la patiente stratégie de prise de contrôle des élites et des opinions étrangères par le Kremlin”. Si tel était le cas, vu la folie russophobe en vogue jusqu’ici dans les médias, on pourrait en déduire que les fins limiers venus des steppes pour embrigader les esprits sont des nuls. Selon Françoise Thom, qui a dû trop consommer de vodka, la Russie “ne dissimule même plus sa prétention à dicter l’issue des scrutins tenus sur le continent européen”. Bref, si les participants à la primaire de la droite ont voté majoritairement Fillon, c’est sur ordre de Moscou. »

Face à ces supputations délirantes, on trouve une mise au point bienvenue dans la chronique de Jacques Pilet parue dans L’Hebdo du 22 décembre. « Depuis que la Russie se remet lentement de la terrible débâcle qui a suivi son effondrement, écrit-il, depuis qu’elle se reconstruit et veut faire entendre sa voix, la tension Est-Ouest ne cesse de monter. Poutine est devenu le diable. Aucun expert sérieux ne pense pourtant qu’il souhaite déborder de ses frontières. Il n’en a pas les moyens. L’Ukraine était un cas très particulier. » Seulement, aujourd’hui, les élites européennes craignent moins de voir déferler les chars russes sur les grands boulevards des capitales que de subir l’intrusion d’espions ou d’une cinquième colonne mue par une nouvelle propagande… « Que la frousse gagne les autres pays de l’Union européenne, cela paraît irrationnel, explique Jacques Pilet. Le dernier discours de Poutine sur l’état de la Russie était pourtant des plus rassurants à cet égard. Il a eu peu d’écho. Il est piquant de voir le Parlement européen demander des mesures pour contrer la propagande russe vers l’Ouest. Les moyens de Moscou sont plus que limités. Un ou deux sites, une chaine TV. Rien à voir avec la puissante Radio Free Europe, créée en 1951 par la CIA, qui arrose dans toutes les langues l’espace de l’ex-URSS. Si l’on songe au déferlement de la propagande américaine sur toute l’Europe, dans une multitude de formes, ces accusations antirusses apparaissent paranoïaques. » Il fallait en effet que ce soit dit.

Ces théories du complot seraient risibles si elles ne risquaient pas d’aboutir à des impairs diplomatiques graves et à des orientations géopolitiques contre-productives. Je continue de penser, même si rien n’est encore fait, que l’élection de Donald Trump est susceptible d’entrainer, comme effet bénéfique, une réduction des tensions entre les Etats-Unis et la Russie. Il apparaît en effet très probable que l’élection de sa rivale, si elle avait eu lieu, aurait presque immanquablement favorisé la cristallisation d’un climat politique extrêmement hostile et belliqueux à l’issue duquel aurait pu éclater une guerre, et peut-être même une guerre nucléaire, avec toutes les conséquences catastrophiques que l’on peut imaginer. Le pire, sur ce plan-là, a été évité, mais les grands médias occidentaux, dont on connait le sympathie pour le clan Clinton et ce qu’il représentait, semblent tout faire désormais pour saborder Trump dans ses velléités de pacification, comme s’ils voulaient, avant son entrée en fonction, précipiter les choses et rendre la guerre inévitable. Par quels moyens ? En multipliant les provocations et les scandales et en préparant l’opinion publique à l’affrontement qu’ils appellent de leurs vœux. L’anti-poutinisme de nos médias n’est certes pas un phénomène nouveau mais il connaît actuellement une phase d’accélération car il s’agit maintenant, j’insiste sur ce point, d’un véritable feuilleton, d’un sujet d’actualité qui s’est installé durablement et avec une régularité entêtante, dans la plupart des grands titres de presse sous nos latitudes.

Nous sommes en train d’assister à ce que l’écrivain italien Giulietto Chiesa, ancien député au Parlement européen et ancien correspondant de L’Unita à Moscou, avait anticipé et analysé dans un livre paru il y a quelques mois (avant les élections américaines, avant les derniers événements en Syrie, avant l’assassinat de l’ambassadeur russe à Ankara), Russphobie 2.0. Dans ce livre, il prévoyait que la propagande mise en place par l’Occident contre un certain nombre de pays musulmans depuis le 11 septembre 2001 au nom de la guerre contre le terrorisme préfigurait, dans les méthodes comme dans la stratégie, celle qui allait maintenant prendre pour cible la Russie. « L’Occident cherche à couper les ponts pour supprimer toute possibilité de dialogue ! » mettait-il en garde, craignant l’éclatement d’un conflit dont les effets seraient dévastateurs. « L’expansion de l’OTAN le long des frontières de la Russie, observait-il, au nord avec la participation volontaire des pays baltes et de la Pologne, au sud avec l’entrée (de fait) dans l’OTAN de la Géorgie et de l’Ukraine, paraît inexplicable, non seulement à la lumière de la dissolution de Pacte de Varsovie, mais aussi en l’absence totale d’agressivité de la Russie à l’égard de ses voisins. »

Il est impossible de prévoir ce qui arrivera ces prochains mois sur ce front-là mais il ne paraît pas exagéré de penser que les grands médias occidentaux, dans leurs attaques incessantes contre la Russie, répondent à un agenda bien précis dont la guerre pourrait bien être l’objectif et le point d’orgue. Il revient dès lors à la société civile, aux populations, aux opinions publiques, aux citoyens européens que nous sommes de ne pas tomber dans ce piège et de prêter une oreille plus attentive aux discours de paix qu’aux bouteurs de feu.

David L’Epée Philosophe, journaliste

Lien permanent Catégories : actualité, géopolitique, international, lobby, magouille et compagnie 0 commentaire -

« Les Cinq tendances » ou Une révolution idéologique surgit.

Polémia a reçu de son correspondant Philippe Christèle cet article. Cette publication a paru quelques jours avant deux articles du Figaro sous forme d’interviews, l’une émanant d’un universitaire canadien dont les travaux portent principalement sur le multiculturalisme et les mutations de la démocratie contemporaine…, l’autre du PDG d’un grand groupe, leader mondial des services prépayés aux entreprises.

Ces communications se rejoignent par l’intérêt que leurs auteurs portent l’un et l’autre aux changements de comportement consécutifs, ou tout au moins en parallèle avec deux récents événements, le Brexit et l’élection de Donald Trump. L’article ci-après montre la totale conviction de son rédacteur dans l’influence de ces événements sur les managers.

Polémia« Après le Brexit et cette élection [celle de Donald Trump], tout est désormais possible. Un monde s’effondre devant nos yeux. Un vertige. » Ce tweet rédigé par l’ambassadeur de France aux États-Unis lors de la victoire de Donald Trump a choqué tant il dérogeait à la nécessaire réserve diplomatique. Toutefois, sur le fond, le diplomate n’a probablement pas tort. Chargé de cours aux HEC à Montréal, le sociologue Mathieu Bock-Côté lui donne ainsi raison, en affirmant que « de la victoire du Brexit à la révolution Trump […] un monde semble mourir, un autre semble naître ».

De fait, la victoire de Donald Trump ne tient pas tant à ses seules qualités de tacticien qu’à des évolutions économiques et sociologiques majeures travaillant en profondeur l’ensemble des sociétés occidentales. Le résultat de la présidentielle américaine représente donc bien une crise, au sens que donnait à ce mot le penseur révolutionnaire italien Antonio Gramsci : « ce qui sépare l’ancien du neuf ». Et il serait donc bien illusoire de croire qu’elle restera cantonnée à la seule sphère électorale pour le simple fait que les électeurs sont aussi des salariés, des managers, des consommateurs. Comme l’affirme Ludovic François, professeur à HEC, « les entreprises ne peuvent ignorer les aspirations et ressentiments des classes populaires et moyennes qui se sont notamment cristallisées dans le vote Trump ». Cet article représente une première exploration de cette terra incognita. Elle a été menée en procédant à la manière des managers confrontés au défi de l’interculturel, c’est-à-dire en se prémunissant de tout jugement moral. D’abord parce que la morale aboutit à décrire le monde tel que l’on voudrait qu’il soit et non tel qu’il est. Ensuite, parce que la posture volontiers moralisante de certains dirigeants a contribué à l’accentuation de cette crise.

À l’issue de ces premières investigations, deux convictions se sont forgées. La première est que ce monde en gestation exige une profonde révision des fondamentaux actuellement en vigueur dans le management. La seconde est que les managers sont bien armés pour relever ce défi car, à la différence d’autres types d’élites, leur métier les prédispose à mieux comprendre un réel dans lequel ils sont, par nature, immergés.

Ce que révèle l’élection de Trump pour l’entreprise : Cinq tendances à prendre en compte par le management

À rebours d’autres scrutins, la dernière présidentielle américaine ne traduit pas seulement un changement du rapport de forces politique. C’est un « vote total » exprimant des exaspérations, des aspirations et des espérances appelées à se déployer au-delà de la seule sphère électorale et, tout particulièrement, dans le monde du travail. Voici, à destination des managers qui vont y être confrontés – ou le sont déjà – un premier décryptage des aspirations révélées par la victoire de Donald Trump.

1/ Un désir d’autorité incarnée et entraînante