L'agitation des dernières semaines n'a pas l'heur de plaire aux bons républicains, qu'ils soient socialistes ou « de droite », en tout cas « tous libéraux » de coloration plus ou moins marquée, et les partisans du gouvernement actuel en rajoutent parfois dans l'indécence et, même, l'ignominie : ne sont-ce pas ces derniers qui, jadis, osaient revendiquer des positions « ouvriéristes » et se réclament encore du Front Populaire de 1936, en oubliant les conditions et les situations du moment, les grèves dures et le blocage entier d'un pays (au moment même où Hitler, de l'autre côté du Rhin, réarmait à vitesse grand V) pour obtenir des avancées sociales que Léon Blum n'avait pas promis à la veille des élections ? Sur le plan social, 1936 fut une tentative d'en finir avec 1791, avec rudesse, avec maladresse et sans doute en des temps qui ne s'y prêtaient pas vraiment (trop tard, sans doute, au regard du moment économique et de l'instant géopolitique... 1920 aurait été préférable !). Mais, si le Front Populaire fut un échec économique et prépara, sans doute, à la défaite militaire de 1940, il fut un immense espoir social et il serait dommage de le négliger : comment les royalistes qui, justement, parlent de « social » (pour ceux qui en parlent, pas forcément très nombreux...) pourraient-ils méconnaître cet aspect-là des choses ?

L'hypocrisie des soutiens du gouvernement me navre et me fâche : les entendre parler de « prise d'otages » pour signifier des grèves et des blocages de raffinerie (aussi ennuyeux soient-ils pour l'usager que je suis), ou encore évoquer « la chienlit » pour définir manifestations et syndicats m'énerve au plus haut point, pas forcément pour les raisons que l'on croit : ce que je déteste, c'est aussi cette criminalisation de toute contestation, déjà opérée au moment du débat sur la loi Taubira, et j'observe, par la même occasion, l'amnésie de certains manifestants de cette époque qui en appelle aujourd'hui à ce qu'ils dénonçaient bruyamment il y a trois ans... M. Valls emploie les méthodes qui lui ont si bien réussi en 2013, avec le consentement à peine dissimulé des partis de droite : passer en force, marginaliser les opposants et les pousser à la radicalisation (même si certains n'avaient pas besoin de cela pour être, déjà, des « radicaux »...), « rétablir l'ordre par tous les moyens », en l'occurrence « légaux », au risque d'épuiser des forces de police et de gendarmerie déjà très exposées et parfois épuisées à la veille même de grands événements sportifs pour lesquels elles seront fortement sollicitées dans la cadre de la lutte contre la délinquance et le terrorisme...

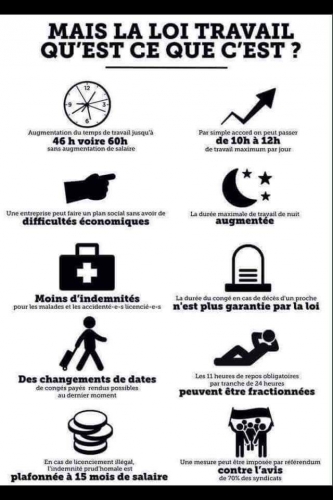

La mémoire aujourd'hui, c'est la toile qui la conserve le mieux, et les archives audiovisuelles des années passées nous rappellent les propos de M. Hollande contre l'usage du 49.3 ou ceux de M. Valls sur la contestation quand ils étaient encore dans l'opposition. Mais ces messieurs n'en ont cure, et le rouleau compresseur de « la Loi » continue inexorablement son écrasement des « acquis sociaux » au moment même où les plus riches accélèrent la course à la démesure des revenus (les leurs, en fait !) et soignent leurs actionnaires plutôt que leurs salariés, allant jusqu'à remplacer ces derniers par des robots qui, eux, ne revendiquent pas : l'entreprise Foxconn spécialisée dans la production des téléphones d'Apple va ainsi « économiser » (sic) 60.000 emplois !

Étrangement si l'on croit encore à leurs propos électoraux (ce qui n'est pas mon cas, sans étrangeté), les socialistes sont plus sévères avec les salariés, qu'ils soient de Goodyear ou d'Air France, qu'avec les grands patrons ou les représentants des multinationales qui n'hésitent plus à « se servir », entre salaires exorbitants et retraites chapeaux, et autres joyeusetés financières... Bien sûr, le gouvernement en appelle, à chaque affaire de démesure patronale ou actionnariale, à la raison mais sans y croire et sans trop presser les choses, et rien ne change en ce domaine, tandis que nombre de petits entrepreneurs, eux, ne savent pas comment finir le mois et garder à flots leur entreprise : « Selon que vous serez puissant ou misérable », dit le poète...

Tristes sires, ces socialistes ; triste République, cette oligarchie...