économie et finance - Page 466

-

Barroso ferait du lobbying pour Goldman Sachs auprès de la Commission européenne

Des ONG dénoncent le lobbying mené par José Manuel Barroso, ancien chef de l’exécutif européen, pour le compte de la banque américaine Goldman Sachs. Elles invitent la Commission à réunir son comité d’éthique pour statuer sur son cas.Un collectif d’ONG, l'Alliance pour une réglementation de transparence et d'éthique en matière de lobbying (ALTER-EU) a dénoncé les activités de lobbyiste de José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'organe, Alexander Italianer, et publiée le 20 février.Les organisations demandent à l'institution de réunir son comité d’éthique interne pour revoir les engagements pris vis-à-vis du Portugais et travailler sur la porosité entre les milieux financiers et Bruxelles.Devenu président non exécutif du conseil d’administration de Goldman Sachs en juillet 2016, José Manuel Barroso avait juré qu'il ne ferait pas de lobbying… Pourtant, le 25 octobre 2017, il a été repéré en grande discussion avec le Finlandais Jyrki Katainen, actuel vice-président de la Commission dans un hôtel de luxe de Bruxelles, un entretien sollicité par le Portugais.Cette réunion, qui aurait dû rester secrète, avait immédiatement fuité sur internet. Aussitôt, le site Politico avait relayé l’information, obligeant Jyrki Katainen à inscrire après coup l’entrevue dans le registre de transparence de la Commission. Le collectif d’ONG, composé de membres de Greenpeace, des Amis de la Terre ou encore de SpinWatch, dénonce le mépris de José Manuel Barroso envers les engagements qu'il avait pris.«Une de nos inquiétudes concerne le fait que Monsieur Barroso a été embauché pour son savoir-faire, ses contacts et son influence, qu’il a acquis à la tête de la Commission pendant dix ans. Il y a eu des craintes que sa position privilégiée serait utilisée par la banque d'investissement pour influencer les décisions de l'Union européenne, sachant que cette banque est un grand lobbyiste actif à Bruxelles», ont-ils écrit dans le courrier.Ils fustigent aussi la Commission, qui n'aurait selon eux pas assez œuvré pour empêcher le lobbying et réclament au comité d'éthique une enquête approfondie, notamment via des interrogatoires. «Nous adressons une plainte formelle vis-à-vis de cette mauvaise administration», ont écrit les ONG.Le collectif estime en outre que l'attitude de José Manuel Barroso entre en contradiction avec l’article 245 de la Commission, qui exige des anciens commissaires «le devoir d’agir avec intégrité […] après la fin de leurs missions comme l’exige l’acceptation de certains contrats».L’ancien président devait être considéré comme un lobbyisteLa prise de fonctions de José Manuel Barroso au sein de la banque Goldman Sachs avait scandalisé de nombreux fonctionnaires européens, personnalités politiques ou simples citoyens, dont 154 000 avaient signé une pétition exigeant des sanctions contre le Portugais. François Hollande, le 14 juillet, avait même qualifié l’embauche de Barroso de «moralement inacceptable».Pour apaiser le courroux généralisé de l'opinion, les employés de la Commission se sont vus obligés par leur hiérarchie de «considérer l’ancien président comme un lobbyiste». Cela signifie concrètement que tout rendez-vous avec lui doit être dûment enregistré et selon les usages, faire l’objet de diverses traces écrites.Un comité d’éthique s'était déjà réuni sur demande de la Commission européenne deux mois après la prise de fonction du Portugais dans la banque américaine. Le collectif critique le manque d'investigation de ce comité, qui avait statué sur l’embauche en se fiant à trois courriers rédigés par l'ancien président. Il y avait informé son successeur Jean-Claude Juncker qu’il n’avait «pas été engagé pour faire du lobbying pour le compte de Goldman Sachs» et qu’il n’en avait «pas l’intention». Une simple déclaration de bonne foi qu'il semble donc ne pas avoir respectée, selon l'ONG.Le «code de conduite» de la Commission ne pouvait formellement pas interdire son embauche par la banque américaine pour raison de conflits d’intérêt, car il n'est valable et contraignant que dans les 18 mois suivant la fin des fonctions. -

Zoom : Une famille française, broyée financièrement, à la rue ?

-

LE SCANDALE DE L’ÉLECTRICITÉ VERTE : 134 MILLIARDS EXTORQUÉS AUX FRANÇAIS

La Cour des comptes vient de dévoiler un vol honteux, une escroquerie qui a impacté tous les Français, notamment les plus modestes. Pourtant, les médias n’en parlent pas ou peu, alors qu’il devrait faire les grands titres des journaux. Une telle mansuétude s’explique par l’escroquerie écologique, car ce qui est en cause est la gestion de l’électricité dite verte, une fumisterie qui ruine nos compatriotes au nom de la lutte contre un réchauffement climatique dont les effets sont surévalués.

Ceux qui installent des éoliennes ou des panneaux solaires sont assurés d’un prix de revente supérieur au prix du marché et EDF est tenu d’acheter toute l’électricité produite, même si elle n’en a pas besoin. Quiconque veut mettre des panneaux solaires sur son toit doit déposer une déclaration de travaux à la mairie, qui accepte presque toujours (?) sauf si les bâtiments se trouvent dans des zones classées. Les éoliennes sont simplement tenues d’obtenir un permis de construire. Selon la Cour des comptes, EDF s’est engagée à acheter pour 134 milliards d’euros de cette prétendue électricité verte sur vingt ans, soit près de sept milliards par an. Et ce sont les Français qui financent cette dispendieuse folie par l’intermédiaire d’une taxe sur la consommation d’électricité qui ne cesse – et pour cause – de s’alourdir. Tout le monde paye, y compris nos compatriotes les plus modestes, une centaine d’euros par ménage et par an. Effrayant ! Et cette manne n’a pas servi à créer des emplois en France, car les panneaux solaires proviennent, dans leur grande majorité, de Chine et les éoliennes sont souvent allemandes. Nous enrichissons l’étranger, alors que notre commerce extérieur est gravement déficitaire.

Si, encore, ces sept milliards annuels extorqués aux Français étaient écologiquement utiles… Or, il n’en est rien ! Même si le réchauffement climatique sera probablement plus faible que ce qu’on nous annonce régulièrement, il est normal que l’État veuille fermer des centrales thermiques et inciter à produire de l’électricité qui n’émette pas de gaz carbonique (simple principe de précaution). Mais la France n’est pas l’Allemagne. Avec nos centrales nucléaires, nous étions le pays d’Europe qui émettait le moins de CO2 en produisant son électricité. Notre bilan carbone était exemplaire (même si on ne peut nier le danger de fuites radioactives comme au Japon).

Qu’avions-nous besoin de faire appel à des filières dont le bilan écologique est mauvais (fabriquer des panneaux solaires ou des éoliennes n’est pas très bon pour l’environnement). Et, surtout, qu’avions-nous besoin de subventionner la production d’une électricité superfétatoire. Certes, on a décidé en haut lieu de limiter la part du nucléaire à 50 % (pourquoi ce chiffre ? Pourquoi pas 60 % ou 40 % ?), mais cette stratégie suicidaire est une erreur gravissime.Il aurait mieux valu continuer à exploiter à fond nos centrales (en prenant toutes les précautions possibles) afin de les rentabiliser au maximum et de jouir de notre avantage indéniable sur les autres nations. Serions-nous le pays le plus bête au monde ?

http://www.bvoltaire.fr/scandale-de-lelectricite-verte-134-milliards-extorques-aux-francais/

-

Politique & Eco n° 167 - Quand la finance n’est pas de la spéculation mais de l’épargne.

-

Gérard Collomb : « j’ai découvert des chiffres ahurissants. A Paris 100 000 migrants sont logés chaque nuit par l’Etat »

Même le très « respecté » ministre de l’intérieur n’en revient pas du niveau de colonisation en région parisienne…

Le Point : Vous qui avez été formé à l’humanisme lyonnais, comment ressentez-vous les critiques face a votre politique de fermeté (NDCI : sic) ?

Collomb : si j’étais un débutant, je serais atteint, évidemment. Mais, comme j’ai quelques années de vie politique derrière moi, j’ai appris à résister aux coups. Cela dit, j’ai trouvé ces attaques injustes. Il fallait bien que l’on éclaircisse la situation dans les centres d’hébergement, savoir quelles personnes y étaient accueillies – la France investit dans ce dispositif 1,2 milliard d’euros tout de même.

-

Inquiétant voisinage ... Un opposant algérien prédit « une implosion chaotique » de l’Algérie

Saïd Saâdi

Il y a longtemps que nous nous inquiétons de la situation en Algérie en raison des conséquences graves qu'une « implosion chaotique » de ce pays pourrait avoir pour nous, en France et hors de France. On peut les imaginer assez aisément sous l'un et l'autre de ces deux aspects. L'Algérie est à nos portes, de l'autre côté de la Méditerranée. Osons dire que de toutes sortes de manières elle est aussi chez nous. Enfin, elle est un élément important de la situation de toute l'ère sahélienne où nos Armées sont engagées. Le Maroc aussi s'inquiète, en voisin, de l'instabilité algérienne. Voici ce qu'en dit notre confrère marocain en ligne, le360 sous la signature de M'Hamed Hamrouch |15.04] à la suite d'importantes déclarations récentes de l'opposant algérien Saïd Saâdi. LFAR

Il y a longtemps que nous nous inquiétons de la situation en Algérie en raison des conséquences graves qu'une « implosion chaotique » de ce pays pourrait avoir pour nous, en France et hors de France. On peut les imaginer assez aisément sous l'un et l'autre de ces deux aspects. L'Algérie est à nos portes, de l'autre côté de la Méditerranée. Osons dire que de toutes sortes de manières elle est aussi chez nous. Enfin, elle est un élément important de la situation de toute l'ère sahélienne où nos Armées sont engagées. Le Maroc aussi s'inquiète, en voisin, de l'instabilité algérienne. Voici ce qu'en dit notre confrère marocain en ligne, le360 sous la signature de M'Hamed Hamrouch |15.04] à la suite d'importantes déclarations récentes de l'opposant algérien Saïd Saâdi. LFARSaïd Saâdi, fondateur du Rassemblement pour la culture et la démocratie (opposition), qu’il a quitté définitivement en février dernier, n’exclut pas un cinquième mandat pour le président Bouteflika, estimant que les ingrédients d’ «une implosion chaotique » de l’Algérie sont réunis.

Invité par la Fédération des Amazighs d’Amérique du Nord (FAAN), hier samedi, à l’occasion du Festival amazigh de Montréal, Saïd Saâdi, fondateur du Rassemblement pour la culture et la démocratie, qu’il a quitté définitivement le 9 février dernier, a largué une bombe : « la nation algérienne peut aller vers une implosion chaotique ».

Pour l’ancien patron du RCD, tous les ingrédients de cette « implosion chaotique » sont là et le risque, qu’à Dieu ne plaise, ne viendrait pas de la Kabylie, contrairement à ce que l’on pourrait penser.

« Il y a des forces centrifuges qui sont en mouvement. On parle souvent de la Kabylie mais ce n’est pas vrai, ce n’est pas par là que risque de venir le grand danger. Il faut voir ce qui se passe au Sud. J’étais à Tamanrasset et à Djanet au mois de décembre, il y a le M’zab qui est en train de bouillir, le Sud-Ouest. C’est une erreur de croire que nous sommes dans un pays normal et qu’il s’agit de gérer une élection à venir», dira-t-il, cité par un confrère algérien.

Et ce n’est surtout pas le spectre d’un 5e mandat pour Bouteflika qui va éviter le chaos à l’Algérie. « Il ne faut pas se leurrer, sauf miracle, pourvu qu’il advienne. C’est parti pour un cinquième mandat », a-t-il averti.

A ceux qui mettent encore en doute la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat, il a répondu sur le mode de l’ironie : « Ce n’est pas nouveau tout ça. C’était vrai aussi en 2014, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas à élire une chaise roulante cette fois aussi » !

Soit. Mais la crise en Algérie serait beaucoup plus profonde et complexe pour la circonscrire à une question de parti ou de personnes. « Je crois que vous prenez l’affaire par le mauvais bout. Si on commence à s’enfermer dans des agendas électoraux dans une crise comme celle-là, on est cuits. Nous n’avons pas une crise de programme ou une crise qui affecte un parti. Nous avons une crise qui est fondamentale sur la construction de la Nation. Et si on ne remet pas tout à plat, je ne le souhaite pas mais je le redoute, on peut aller vers une implosion chaotique de la nation », a-t-il encore averti.

Un avertissement qui n'est pas nouveau, bien d'autres, provenant d'Algérie ou de renseignements occidentaux, ont été lancés. Sauf que ce n'est pas de cet oeil inquiet que des apparatchiks algériens en rupture de ban le voient. Et évidemment c'est le peuple algérien frère qui va payer les frais de la politique suicidaire de ces dirigeants qui n'ont d'yeux que sur leurs intérêts et ceux de leurs familles.

Lien permanent Catégories : actualité, économie et finance, géopolitique, insécurité, international 0 commentaire -

La revanche des Russes blancs

Leurs parents en rêvaient. Eux l'ont fait. Cent après la révolution de 1917, ces descendants d'aristocrates sont venus s'installer et investir en Russie. Un pays à présent compatible avec leurs valeurs.Daniil Tolstoï se souvient de son premier voyage en Russie, en 1989. Il avait 16 ans et accompagnait son père: «Une expérience mystique», sourit-il. Dans cette allée de bouleaux majestueux menant au domaine familial devenu musée, il accueille ses visiteurs. Nous sommes à 200 kilomètres de Moscou, à Iasnaïa Poliana, la maison légendaire où son arrière-grand-père, Léon Tolstoï, a rédigé ses chefs-d’œuvre «Guerre et Paix» et «Anna Karenine». C'est à quelques kilomètres, dans cette campagne russe hérissée de datchas et de forêts, que Daniil Tolstoï est en train d'élaborer un vaste projet d'agriculture biologique. «Nous sommes dans une région de terres noires, une des meilleures du pays. Un climat idéal: il y a assez de pluie et l'été est chaud. Il faut juste être rapide car le printemps est très court.»Les Tolstoï, les Romanov, les Apraxine... Ils portent des noms bien connus, sont descendants de l'aristocratie russe ou officiers de l'armée blanche. Tous ont été chassés par la révolution de 1917. En France, où bon nombre d'entre eux ont émigré, nous les appelons les Russes blancs et connaissons leur histoire, leur arrivée brutale. Eduqués mais désargentés - ils ont pour la plupart tout perdu avec le changement de régime -, ces réfugiés deviennent chauffeurs de taxi ou ouvriers d'usine. Au fil des générations, beaucoup se sont intégrés, ne parlent plus russe, ne sont jamais allés sur la terre de leurs ancêtres. Pourtant, cent ans après la révolution, une minorité devenue prorusse revendique ses origines depuis que la Russie n'est plus soviétique.Comme pour Daniil Tolstoï, né en Suède, si le retour est empreint d'émotion - il raconte que c'est lors d'une réunion familiale sur le domaine et devant des champs délaissés à perte de vue que lui est venue l'idée d'une exploitation agricole -, il tient surtout à des raisons économiques. L'agriculture est en effet un secteur prioritaire pour le gouvernement Poutine. «Les standards sont bas mais le potentiel est énorme. La Russie sait rattraper son retard très vite quand elle le désire», note le descendant Tolstoï. Pour profiter de ce développement, il vient d'acquérir 500 vaches, des holsteins réputées pour leur lait, et 7000 hectares de terrain, sur lesquels il entend cultiver céréales et fourrages et produire de A à Z pain, fromage, charcuterie... Un épais dossier sous le bras, il espère des subventions du gouvernement, une perspective facilitée par son nom bien connu et ses relations.Se lancer dans une aventure et faire fortune dans la nouvelle Russie, comme Rostislav Ordovsky-Tanaevsky. Parmi les descendants de Russes blancs revenus au pays, c'est sans doute la plus belle réussite économique. Et, bien que le businessman vive entre Londres et Moscou, il revendique son héritage russe avec vigueur et fierté. En témoigne l'arbre généalogique aux branches chargées d'ancêtres et les photos de ses aïeux, aux murs de son spacieux bureau, où il nous reçoit, intarissable. Son arrière-grand père était gouverneur de la région de Tobolsk, là où l'entourage du dernier tsar est exilé en 1917, avant d'être assassiné à Iekaterinbourg. Après la révolution, les siens quittent la Russie, d'abord pour la Yougoslavie, puis le Venezuela, après la Seconde Guerre mondiale, «afin d'être le plus loin possible de Staline».En 1984, Rostislav Ordovsky-Tanaevsky travaille pour Kodak. Il est invité à un festival de cinéma à Moscou. Là, il constate la difficulté de se nourrir à l'extérieur. «Devant certains restaurants, il y avait cette pancarte absurde 'Fermé à l'heure du déjeuner.' Il fallait insister pour être servi, c'était incroyable!» Quelques années plus tard, il s'installe dans la capitale russe, ouvre son premier établissement et développe des chaînes de restauration rapide: de la cuisine d'inspiration espagnole, suisse ou italienne qui rencontre un vif succès à l'heure de l'ouverture du bloc communiste. «A l'époque, c'était l'anarchie. Tout ce qui n'était pas interdit était possible. Les lois relatives au business des étrangers se résumaient à trois pages à peine.» Au souvenir de ces années-là, il sourit.Sourire, il a de quoi : aujourd'hui, Rostislav Ordovsky- Tanaevsky est propriétaire d'environ 200 restaurants. Il est aussi actif dans la communauté des Russes blancs et organise tous les ans une réception, observant les fluctuations des différentes vagues d'émigration. «Nous, les Russes blancs, avons été élevés avec une image de la Russie souvent idéalisée. A la maison, le premier toast était porté à la Russie et il y avait toujours cette conviction, complètement naïve, qu'on reviendrait, un jour, libérer le pays.»Christopher Mouravieff-Apostol réfute toute idée de nostalgie - trop sombre à son goût -, il évoque plutôt un lien émotionnel avec le pays d'origine. Depuis une quinzaine d'années, cet homme d'affaires et mécène suisse s'est lancé dans une longue aventure: il a restauré le palais du XVIIIe siècle de ses ancêtres et en a fait un lieu d'exposition artistique. Rapidement, il a été soutenu par les médias russes, qui ont adoré son histoire, et aussi, de loin, par l'ancien maire de Moscou, Iouri Loujkov, limogé en 2010 pour corruption. Dans le palais moscovite où il est de passage, Christopher Mouravieff-Apostol arrive, souriant, démarche imposante, s'excuse du retard, ôte son col en fourrure, répond à sa femme brésilienne au téléphone avant de s'exprimer en français ou en anglais avec une maîtrise des langues typique du milieu. Né au Brésil, il est issu d'une famille réputée pour s'être soulevée contre l'empereur, en faveur d'une monarchie constitutionnelle, avec le mouvement des décembristes, en 1825.Après la prise de pouvoir par les bolcheviques, sa famille s'exile, d'abord en France puis à Genève. En 1991, elle est invitée par un groupe d'échanges culturels à visiter la Russie, sur les traces de ses ancêtres. «Ils voulaient mettre en place un processus de réconciliation, rappeler les Russes blancs au pays. Bien sûr, mon père avait peur de revenir, mais en même temps il était enthousiaste.» Christopher tombe sous le charme. «J'ai grandi au Brésil, où l'on trouve peu d'indices du passé, et j'ai été fasciné ici par l'attachement à la mémoire.» Il travaille alors dans la finance des pays émergents et oriente sa carrière vers la Russie pour pouvoir y retourner plus souvent.A cette époque, l'ancien palais moscovite, transformé en musée des décembristes sous l'URSS, tombe en ruine. «Il y avait toujours un directeur, un adjoint, une dame à la garde-robe. C'était pour faire bonne figure car en vérité personne n'était payé. Des banques et des casinos lorgnaient sur le bâtiment. J'ai effectué les travaux d'urgence, et heureusement mon projet a été soutenu, d'abord parce que je voulais créer un lieu ouvert au public et ensuite parce que les Mouravieff-Apostol jouissent ici d'une image romantique, cultivée sous l'URSS: nous sommes des décembristes, des révolutionnaires, avant d'être des aristocrates. » Reste néanmoins un point à régler dans son affaire: il n'a obtenu qu'un bail de quarante-neuf ans, le palais restant la propriété de la ville de Moscou, qu'il aimerait bien prolonger, ad vitam aeternam. Il rit, plutôt amusé: «Tout ça n'est pas du tout rationnel. Souvent ces histoires de Russes blancs sont un peu austères, sombres ou nostalgiques, mais ici c'était surtout l'occasion de renouer avec mes racines à travers une belle aventure, quelque chose de romantique.»Plus jeune, la quarantaine, David Henderson-Stewart s'est investi lui aussi à corps perdu dans un business romantique. Cet Anglais, Russe blanc d'origine, a relancé la fameuse marque de montres soviétiques Raketa, «fusée» en français. En 2010, il rachète l'ancienne manufacture impériale, fondée par Pierre le Grand en 1721 à Peterhof, le Versailles russe, situé à une vingtaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Nationalisée sous l'URSS, elle était devenue usine d'Etat et fabriquait des montres, en l'honneur de Youri Gagarine notamment. Après les années 1990, elle tombe en ruine, et la racheter est un pari hasardeux. Pourtant David et son associé, un Français d'origine russe, Jacques von Polier, le défendent avec conviction : «En 2010, tout le monde nous a dit que c'était de la folie. Le made in Russia ne faisait pas rêver. Les gens voulaient porter une montre suisse. Les Russes d'ici n'auraient jamais fait cela. De notre côté, c'était différent, souligne David. Le projet nous touchait. Nous sommes russes dans le sens où nous sommes patriotes mais nous possédons cette sensibilité française du luxe et de la marque.» Jacques von Polier, ici avec un artisan, a relancé les ateliers Raketa. Leur dernier modèle de montre célèbre le centenaire de l’avant-garde russe.Depuis, la petite Rolex russe, comme on la surnomme parfois, a effectué des tours de cadran et attiré du beau monde : le célèbre mannequin Natalia Vodianova prête son nom à un modèle, ainsi qu'un couple de danseurs vedettes du Bolchoï, le réalisateur serbe Emir Kusturica ou le prince Rostislav Romanov, de la lignée du dernier tsar. A tout juste 30 ans, le jeune homme, artiste peintre, vit entre la Grande-Bretagne et la Russie et participe au comité d'administration de l'entreprise.Alors bien sûr, devant le mélange des genres, une question s'impose: comment des descendants d'aristocrates peuvent-ils soutenir une marque soviétique ? Dans le bureau de design, un grand appartement en plein coeur du centre-ville cossu de Moscou, la réponse est réfléchie: «Nous reprenons l'esthétique épurée de l'avant-garde russe. Ce courant artistique a conquis le monde, bien plus que les idées bolcheviques, défend avec bagou Jacques von Polier, qui adore parler de son travail, sourire charmeur et tee-shirt Raketa à l'appui. En revanche, nous refusons de véhiculer la nostalgie de l'URSS. Nous avons banni les symboles politiques de nos montres : Lénine, la faucille et le marteau.»Car l'histoire demeure sensible. Dans l'opinion publique, les Russes blancs sont souvent perçus comme des étrangers, ayant fui le pays aux pires heures. «Pendant soixante-dix ans de communisme, la guerre civile est restée un sujet tabou. L'armée blanche a été décrite comme une traîtresse. Et les livres d'histoire ont peu changé leur récit», déplore David Henderson-Stewart. Avec sa femme Xénia Yagello, fille d'un prêtre de la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky, rue Daru à Paris, ils ont milité pour l'ouverture d'une exposition sur l'armée blanche. Elle est accueillie au sein du monastère moscovite de Novospasski, connu pour abriter la crypte des Romanov.Ce soir-là, un petit groupe de Russes blancs s'est réuni chez Xénia et David. Ils préparent une cérémonie religieuse et se sont retrouvés pour travailler le chant. A la maison, on dîne de bortsch et de hareng en fourrure, deux plats typiquement russes. Les enfants, chignons parfaits sur cheveux blonds, jouent de la balalaïka et de la domra, deux instruments de musique traditionnels. On chante aussi d'anciens hymnes militaires. «La musique est un pilier de l'émigration, elle permet de conserver la langue», appuie Xénia, qui confie «adorer la Russie» et avoir fait le choix de s'y installer pour donner une éducation locale à ses enfants. «Ici, ils reçoivent un apprentissage artistique, ouvert, beaucoup plus créatif et sérieux. Mais attention, se reprend-elle soudain, ce n'est pas non plus une idylle, c'est compliqué parfois.»Une chose est sûre : ces Russes blancs, faute d'avoir retrouvé le paradis perdu de leurs ancêtres, se reconnaissent bien dans les valeurs de la Russie d'aujourd'hui : la religion et le patriotisme. «Poutine est un vrai orthodoxe. Il va à l'église, et les Russes blancs apprécient cela. Il a également redressé son pays, lui a redonné sa place au niveau international, même si ses dérives autoritaires peuvent déplaire», estime Rostislav Ordovsky-Tanaevsky au nom de la communauté.Chez Raketa, on est également de cet avis. « Depuis Poutine, la population est fière à nouveau, et nos montres vont dans ce sens-là. Le contexte politique actuel, avec la montée du patriotisme, joue en notre faveur, c'est sûr.» En témoigne un de leurs modèles récents : la montre Crimée 2014, qui célèbre «l'unification de la Crimée avec la Russie». Malgré les discours, peu sont allés jusqu'à prendre la nationalité russe, comme Vladimir Poutine le leur a proposé officiellement. La plupart font des allers-retours avec leur pays de naissance. «Je reste français, la France nous a tout donné lorsque nous sommes arrivés», confie l'un d'eux. D'autres évoquent les avantages sociaux à ne pas devenir russes ou les difficultés administratives à en faire la demande. «C'est une telle paperasse. En fait, il n'y a rien de facilité !» dénonce un autre. Surtout, la méfiance demeure. «Je m'interroge: puis-je vraiment faire confiance au gouvernement russe?» questionne Rostislav Ordovsky-Tanaevsky, dans un sourire un peu désolé.Reste à savoir comment se dérouleront les commémorations de 1917. Une question épineuse pour beaucoup, même si Vladimir Poutine a laissé entendre qu'il voulait la réconciliation. De son côté, Raketa a déjà prévu son modèle: une montre noire dont le cadran est traversé d'une goutte de sang. Elle a été dessinée par le prince Rostislav Romanov. -

L'économie monastique, une alternative au modèle capitaliste

Ingénieur et chef d’entreprise à la retraite, Benoît-Joseph Pons a soutenu en 2016 une thèse sur l’économie monastique, qui vient d’être publiée aux éditions Peuple libre. Il nous explique en quoi l’économie monastique peut aider à fonder une économie alternative pour notre temps.Vous avez commencé ce travail de recherche après votre retraite. Comment ce projet est-il né ?J’ai exercé des fonctions d’ingénieur de chef d’entreprise. À la retraite, je me suis intéressé en même temps aux questions d’œcuménisme, d’économie sociale et de commerce équitable. Cela m’a conduit à entreprendre des études de théologie et, en raison de mon expérience professionnelle, j’ai été appelé à diriger un master de développement durable à la Catho de Paris. Comme j’avais également des liens avec le milieu monastique, ce sujet m’a permis d’associer tous mes centres d’intérêt. Elena Lasida était intéressée par mes thématiques de recherche et elle a accepté de diriger cette thèse, qui est aussi un regard critique sur quarante ans de ma vie.Pourquoi vous avez-vous limité votre étude aux monastères suivant la règle de saint Benoît ?L’approche de la vie et la relation aux biens matériels sont très différentes entre les ordres inspirés par la règle de saint Benoît et les ordres mendiants. Les bénédictins et les cisterciens veulent vivre de leur travail, les ordres mendiants et prêcheurs veulent être libérés de ces contraintes pour pouvoir porter la parole de Dieu. Pour des raisons d’unité du corpus, je me suis concentré sur les premiers. Ce n’est pas du tout un jugement de valeur ou l’affirmation d’une éventuelle supériorité de la règle de saint Benoît.Quelles sont les principales caractéristiques de l’économie monastique dont pourrait s’inspirer une économie alternative ?L’économie monastique repose deux aspects fondamentaux : la désappropriation et l’économie des besoins. La désappropriation consiste à dire qu’on n’est propriétaire de rien personnellement. Par exemple, il y a certain nombre de monastères où un moine ou une moniale ne dira pas « mon stylo » mais « notre stylo ». Elle concerne aussi le pouvoir et la gouvernance. Théoriquement, un moine considère qu’il n’a de pouvoir sur personne, même s’il est abbé. Mais il y a les objectifs vers lesquels les moines tendent, et la réalité de leur vie. Cela dit, dans les monastères, il y a des structures de pouvoir bien organisées : en plus de l’abbé ou de l’abbesse, il y a le conseil et le chapitre, sans oublier les abbés visiteurs. Tout cela rend très difficile la transformation de l’abbé en gourou.Quant à l’économie des besoins, de quoi s’agit-il ?Elle est basée sur l’altérité : elle considère que vous n’êtes pas moi et que dans certains domaines vous avez besoin de plus que moi, et moi de plus que vous. Les moyens accordés à chaque moine pour faire son travail peuvent être très simplistes ou très sophistiqués. Une moniale céramiste de talent a ainsi obtenu le meilleur modèle de four pour cuire les céramiques qu’elle fabrique pour le monastère. Pendant ce temps, la maîtresse des novices de Solesmes utilise pour préparer ses textes un ordinateur qui a plus de vingt ans. Pour reprendre les termes d’Amartya Sen, prix Nobel d’économie, il s’agit de donner à chacun ce dont il a besoin pour réaliser ses « capabilités ».Votre recherche s’intéresse aussi au travail. Qu’apporte l’économie monastique sur ce sujet ?L’élément essentiel est la dissociation du travail et de la rémunération. C’est une forme de mise en pratique du revenu universel dont il a été question depuis quelques temps. Les moines sont rémunérés selon leurs besoins, sans prise en compte du niveau d’études. Ce mode de rémunération élimine la compétition pour les postes : être abbé ou cellérier n’apporte aucun avantage matériel. Le travail monastique interroge aussi les écarts de salaires. Un coefficient de 1 à 10 ou 1 à 20 peut aller. Un coefficient de 250 est anormal. Ce que peut dire aussi l’économie monastique, c’est qu’il n’y a pas besoin de fixer des rémunérations immenses pour attirer de bons managers. Mais il faut alors se demander qui fixe la barre des besoins dont dépend la rémunération dans l’économie des besoins. Au monastère, il y a une référence supérieure qui est la règle. Pour que cela marche dans le monde laïc, il faut que la société se dote de références supérieures.Le rapport à autrui est aussi une caractéristique de l’économie monastique.Oui. Il est basé sur la reconnaissance de l’altérité : chaque personne est une personne différente, qui a sa valeur et mérite d’être considérée comme telle. À partir du moment où cette reconnaissance de base est admise, cela évite la recherche de personnalisation : il n’y a pas de personnalisation par l’habit pour dire quelque chose de nous-mêmes, comme cela peut se faire dans le monde laïcs. Dans ma recherche, je me suis intéressé aux artistes, qui sont des personnes souvent originales. L’habit monastique n’étouffe pas leur personnalité.Par rapport à ce principe, comment se passe l’affectation d’un moine à une tâche dans un monastère ?Il est de la responsabilité de l’abbé de confier un travail à chaque moine, mais aussi de trouver un moine pour chaque fonction nécessaire au monastère. Mais comme le travail et la rémunération ne sont pas liés, on peut donner à un moine un travail qui n’est pas justifié par sa rentabilité. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y a des travaux inutiles. Le rapport à autrui a aussi des conséquences sur le rapport au travail : il permet de considérer au même niveau le travail d’autoproduction et le travail salarié. Si une mère de famille s’occupe de ses enfants, ce n’est pas pris en compte dans le PIB de la nation. Si elle paie une nounou pour le faire, cela rentre dans le PIB. L’économie monastique sort de ce système.La dernière dimension à laquelle vous avez voulu accorder de l’importance est l’écologie…Au départ, c’était même mon axe principal. Et puis je me suis rendu compte que dans les monastères, l’écologie était prise en compte avec des aspects méritant d’être approfondis y compris par les moines eux-mêmes. Du coup, j’ai trouvé que ce qu’ils avaient à dire sur le travail était plus important. Cela dit, je suis arrivé à la conclusion que les monastères avaient des pratiques écologiques informelles qui ne se perçoivent pas comme telles. Ainsi, l’abbaye de La Pierre-qui-Vire a abandonné l’agriculture productiviste, non par conviction mais parce que cette approche les conduisait à la faillite. Autre exemple : le monastère de Randol fait des fromages qui n’ont pas de certification bio, parce que cela ne leur apporte rien de plus sur le plan marketing, même si dans la pratique, ils sont bio.Un autre aspect de la dimension écologique de la vie monastique est que, dans la plupart des monastères, le psautier est chanté entièrement une fois par semaine. Quand vous dites « caeli enarrant gloriam Dei » (« les cieux racontent la gloire de Dieu »), de manière régulière, cela finit par avoir des conséquences sur vous. Un adage dit : lex orandi lex credendi (« c’est la loi de la prière qui est la loi de la foi », autrement dit : « ce qu’on dit dans la prière génère ce qu’on croit »). Même s’il ne s’en rend pas compte, un moine qui prie le psautier toutes les semaines et qui croit ce qu’il dit est forcément écologiste.Les moines et moniales qui vivent selon ces principes se voient-ils eux-mêmes comme un modèle alternatif ?Ils voient leur rapport aux biens, au monde et à autrui comme un témoignage évangélique reposant sur l'hospitalité : « venez voir comment nous vivons ». La notion d'« économie alternative » est une construction académique d'économistes et de sociologues qui n'entre pas dans le discours monastique typique. Mais on trouve dans le discours monastique une critique de l'approche mondaine de l'économie : critique de l'appât du gain, critique de l'individualisme, critique de l'immédiateté, critique du manque d'ouverture sur le spirituel…Est-ce que la règle de saint Benoît a quelque chose à apporter au monde non-chrétien aujourd’hui ?Ce que montrent les monastères, c’est qu’en suivant la règle de saint Benoît, on peut être heureux sur terre. Les moines et moniales sont heureux. Bien sûr, on ne peut pas dire que leur bonheur n’a rien à voir de leur spiritualité. Mais leur mode de vie aide à se satisfaire de ce qu’on a et montre qu’on peut vivre hors de l’idée que, pour être plus heureux, il faut avoir plus de biens. Un certain nombre d’organisations tout à fait laïques essayent de s’inspirer d’une approche monastique de l’économie et du management. Le père Hugues Minguet, qui est maintenant à Sereyx (Haute-Loire), assure ainsi des formations de master à HEC à partir de la règle de saint Benoît. De même, de plus en plus de consultants en management s’inspirent de cette règle. L’organisation monastique n'est pas généralisable à l'ensemble de la population, mais elle montre que d'autres prémisses peuvent être posées et suggérer une mise en mouvement dans une direction donnée, susceptible de générer du nouveau et de l'inattendu. On est en plein dans Laudato Si’. -

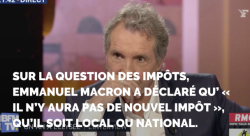

Pas de nouvel impôt mais une nouvelle journée non payée

Admirez la contradiction d'Emmanuel Macron, interrogé hier par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel :

Admirez la contradiction d'Emmanuel Macron, interrogé hier par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel :« Il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt, ni local ni national. Il n'y aura pas d'augmentation» de la fiscalité d'ici 2022. Il faut recomposer dans le cadre d'un dialogue la fiscalité locale pour la répartir entre les communes les départements et les régions. Mais il n'y aura aucune augmentation. »

Interrogé ensuite sur le financement de la dépendance, il a qualifié l'instauration d'une deuxième journée de solidarité de «piste intéressante».

Une journée de travail supplémentaire sans augmentation de salaire, c'est comme un nouvel impôt...

-

Cepalislam

L'islam n'est que le facteur aggravant de l'effondrement civilisationnel de ce continent.

Quelques milliers de djihadistes potentiels sur le territoire, c'est du pipeau, ça se règle sans problème lorsqu'il y a une volonté politique et des couilles. Le vrai problème c'est ceux qui ont fait venir tous les redouanes de France et de Navarre et qui continuent à le faire en 2018.

La photo illustre parfaitement ce qu'est devenu ce continent : un mall vide éclairé au néon et ou un chef d'état reçoit un Hashim Tahci, maffieux notoire tout en participant sans vergogne au Russia bashing rituel.

Un territoire livré aux banksters anglosaxons et aux multinationales globalisées, aux barbares africains et aux sayanims infiltrés.

Des millions d'hommes et de femmes dépossédés de tout pouvoir sur leur destin et trahis à chaque instant par des minables invertébrés soumis aux lobbies les plus puissants du moment.

Des gendarmes égorgés comme des brebis, des militaires appelés à la rescousse des Kurdes ou entraînant au Levant des hommes qu'ils combattent au Mali et sur notre sol...

Castaner, cet apparatchik minable monté au sommet de la pyramide à force de sucer des queues et qui rigole à l'enterrement d'un homme comme Beltrame illustre parfaitement le type anthropologique d'untermensch dominant dans les élites managériales libérales contemporaines. A gerber.

Aliénation, mensonge, propagande, trahison, lâcheté générale, dévirilisation, décivilisation, une queue de comète comme dit Onfray.

Vous avez dit soumission ?

Lu sur le blog Hoplite